在宅での訪問薬剤指導の実施件数は、平成13年には約100件だったのに対し、令和元年には約1,200件とおよそ12倍に増加している現状です。

後期高齢化社会の日本では、在宅療養する患者さんの増加が見込まれる地域で働く薬剤師の活躍が今後もさらに求められていくでしょう。

今回は、薬剤師として在宅の現場で初めて働きたいと考えている方に向けて、訪問薬剤師の仕事内容や今後の展望を解説します。

目次

薬剤師の在宅訪問の仕事内容

同じ薬剤師であっても、在宅の患者さんを訪問する場合は、病院内や調剤薬局で働く薬剤師とは仕事内容が大きく異なります。

訪問薬剤師として働きはじめる前に、仕事内容や仕事の流れをきちんと理解しておきましょう。

薬剤師の在宅医療の流れ

薬剤師の在宅患者訪問は、診療情報提供書に記載されている医師の指示に基づき、患者さんの同意を得てから開始されます。

介護保険・医療保険ともに基本は月4回まで(がん末期患者もしくは中心静脈栄養法の対象患者は週に2回、月8回まで)患者さんの自宅を訪問可能です。

訪問薬剤指導は以下の手順で行われます。

- 患者さんを訪問診療した医師による処方箋の写しが調剤薬局に届いたら、処方箋の内容に応じて患者さんの薬剤を調剤し、準備する

- 患者さんの自宅を訪問し、処方箋の原本と引き換えに準備した薬剤を渡す

- 患者さんの体調や内服状況を確認。必要な頻度・回数で①~②を繰り返す

- 訪問後には医師や看護師、ケアマネージャーに患者さんの内服状況、指導内容を報告する

在宅訪問時の薬剤師が実施する業務内容

訪問薬剤師は、患者さんへの調剤や内服管理、服薬指導をはじめ、患者さんの状況に応じた対応を行い、適切な薬物療法を実施します。

以下では、在宅での薬剤師の業務内容を具体的に説明します。

在宅患者に医薬品を届けて服薬管理する

ADL(日常生活動作)の低下によって、自身で調剤薬局に処方箋を持参できなくなり、訪問薬剤指導を求める患者さんもいるでしょう。

そのような患者さんに対して、在宅訪問の薬剤師がまず行う業務は、処方箋をもとに調剤した内服薬を患者さんの自宅に届けることです。

その際に、内服薬の内容や副作用、注意事項の説明も合わせて行います。

また、患者さんが服用している内服薬の管理状況や副作用の有無、体調も確認します。

薬剤を適正使用させるための指導

訪問した患者さんの服薬管理が適切ではない場合は、患者さんとともに適切な服薬管理の方法を検討し、指導していきます。

内服薬の嚥下困難、内服薬の必要性への理解不足、ADLの低下など、正しい服薬ができていない理由は患者さんによって異なるでしょう。

患者さんの理解力や服薬拒否の有無、嚥下能力、身体能力を評価し、服薬管理ができていない原因を突き止め、原因に沿った指導を行います。

患者さんとのコミュニケーション

訪問薬剤師は、患者さんの自宅に訪問して一定時間滞在するため、患者さんとコミュニケーションを取る時間が多くなります。

患者さんの自宅では、ただ薬の説明を行うだけではなく、ちょっとした雑談や内服薬とはあまり関係のない健康相談を受けることもあるかもしれません。

どのような話でも、患者さんの話には丁寧に対応していく必要があります。

また、決められた訪問時間では患者さんの生活状況がわからない場合もあるでしょう。

患者さん本人だけでなく、キーパーソンとなる方やご家族の方、ときには訪問介護員といった医療従事者とコミュニケーションを取り、日常生活の様子を把握すれば、より適切な支援につながります。

在宅訪問医療で薬剤師が担う役割

薬剤師は、患者さんの服薬管理・服薬指導をはじめとした全面的な服薬援助を通して、患者さんのQOL(生活の質)・ADL(日常生活動作)の改善や維持をめざしていく役割を持っています。

在宅訪問医療ならではの薬剤師の役割を説明します。

地域医療に貢献する大切な仕事

急速な高齢化にともない、自治体では地域包括ケアシステムの構築をめざしており、患者さんが自宅や地域で療養する機会が増えています。

地域では、患者さんはさまざまな病院を受診し、それぞれの病院で薬が処方されます。

内服薬が増加し管理が難しくなった場合、自身での内服管理ができなくなってしまうケースもあるでしょう。

ときには、処方薬の重複や飲み合わせの良くない薬の併用なども起こりえます。

そのような患者さんに対して、薬剤師は専門的な知識に基づいて薬剤の管理を一緒に行うことで、正しい内服管理ができるよう支援できます。

医師・看護師・ケアマネージャーなどとの情報共有

患者さんへの服薬管理は、薬剤師のみでは解決できない場合もあります。

患者さん自身での服薬管理がどうしても難しい場合や、患者さん本人・ご家族からの情報収集が困難な場合でも、緊急時などを除き、薬剤師は月に4回までしか自宅を訪問できません。

そのようなとき、かかりつけクリニックの看護師などに内服確認を行ってもらったり、担当のヘルパーやケアマネに日常生活の様子を確認したりすると、服薬指導を適切に行える可能性が高まります。

このように、患者さんに訪問薬剤指導を行うと同時に服薬管理状況や問題点を把握したうえで、必要時に訪問結果を医師に報告して処方内容を相談したり、担当のケアマネージャーや看護師に情報を共有したりすることも訪問薬剤師の重要な役割でしょう。

在宅医療を支える薬剤師に求められるスキル

薬剤師として在宅医療に携わる場合、薬物療法の知識だけでなく、全面的な服薬援助を通して患者さんの地域での生活をサポートしていくスキルが必要です。

以下では、具体的に必要なスキルを説明します。

認定薬剤師の専門資格

在宅の現場で薬物療法を支援する薬剤師の専門資格に、在宅療養支援認定薬剤師があります。

在宅での薬物療法支援を行う際に必須の資格ではありませんが、資格を取得すれば薬剤師が在宅療養を支えるスキルが身につくでしょう。

資格取得には、一般社団法人日本在宅薬学会が定めた単位を3年以内に40以上取得するなどの条件を満たしたうえで、試験に合格する必要があります。

3年以上の薬剤師実務経験や、在宅業務の実践による5事例以上の報告など、申請に必要な条件が明確に定められているため、関心のある方は詳細を確認してください。

深い専門的な知識と高レベルのスキル

在宅での訪問薬剤指導は、単純な薬物療法の知識だけでは務まりません。

服薬管理が認知機能の問題でできていない場合もあれば、内服の必要性を理解できていない場合や、そもそも身体的に問題があり服薬が難しい場合もあるなど、服薬管理の問題点は患者さんによって多岐に渡るでしょう。

そのため、訪問薬剤師には患者さんの体調や生活状況、認知機能を踏まえ、患者さんの個別性を考慮した服薬指導を実行できるスキルが必要です。

病院やクリニック、調剤薬局であれば他の薬剤師が在籍しているケースも多くありますが、在宅の場合は一人で訪問する場合がほとんどであるため、臨機応変に判断して訪問薬剤指導を行えなくてはなりません。

患者さんとのコミュニケーション能力

服薬指導を行うためには、患者さんとコミュニケーションを取りながら体調や日常生活の状況を適切に把握することが必須です。

さまざまな年齢や認知機能の患者さんがいるなかで、目の前の患者さんにあった話し方や伝え方をしなければ、適切な服薬指導につながりません。

ときには患者さん本人だけではなく、キーパーソンであるご家族とコミュニケーションを取ることもあります。

相手の背景や理解力、認知機能に沿ったコミュニケーションを図り、信頼関係を築いていく必要があります。

薬剤師の在宅訪問のメリットとは

在宅医療を行う薬剤師には多くのスキルが求められ、大変だと感じる場面もあるかもしれません。

しかし、薬剤師の在宅訪問は患者さんにとって多くのメリットがあり、薬剤師にとっても患者さんの反応を直接感じることが多いため、やりがいも大きくなるでしょう。

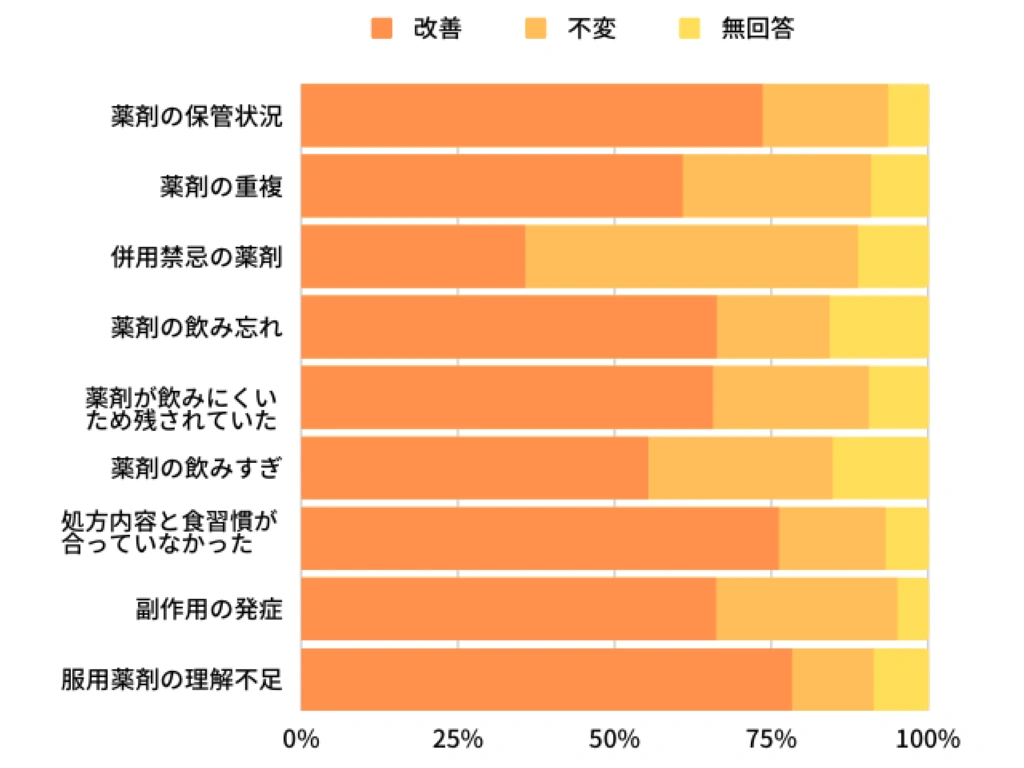

薬剤師が指導することで服薬改善効果が見込める

患者さんの服薬管理が困難になる理由は患者さんによってさまざまですが、薬剤師が直接患者さんの自宅に訪問し、自宅での様子や薬剤の管理方法を知れば、服薬に関する問題点を把握でき、服薬管理の改善につながります。

実際に、薬剤師が訪問薬剤管理指導を行うことで、飲み残し薬剤費が改善されたとの報告もありました。

薬剤師だからこそ、薬物療法の知識をもとに専門的な指導を行えます。

患者さんが薬の説明を聞いて安心して服用できる

患者さんのなかには、あまり多くの薬を飲みたくないと感じていたり、薬の作用・副作用を理解できないため、良くわからない薬を飲むのは不安になったり、服薬を拒否したりする方もいます。

そのような患者さんに対して、薬の効果や副作用を薬剤師が明確に説明すれば、患者さんは服薬の重要性を知り、安心して服薬できるようになるでしょう。

また、服薬後に体調に異変を感じた場合でも、薬剤師に相談できる体制を整えることは患者さんの安心できる環境づくりにもつながります。

患者さんにあった服薬指示ができる

訪問薬剤師が患者さんの自宅での服薬管理状況を確認すれば、患者さんの日常生活に合った服薬方法を指導できます。

例えば、内服のタイミングは食直後や食間、食後など薬によって異なります。

そのため、患者さんが混乱してしまったり、内服のタイミングが患者さんの日常生活に合わなかったりする場合もあるかもしれません。

そのような場合、薬剤師が患者さんの日常生活を踏まえた内服のタイミングを医師に提案し、変更されることになれば、患者さんが日常生活のなかで無理なく服薬できるようになるでしょう。

薬剤師の在宅訪問の課題とは

患者さんが地域で療養を行うために重要な薬剤師の在宅訪問ですが、実際に在宅で薬剤管理指導料を算定している調剤薬局は、全調剤薬局の1割程度にとどまっています。

また、在宅訪問を行っている調剤薬局でも、在宅患者訪問の薬剤管理指導の算定回数はあまり多くないのが現状です。

医療関係者や他職種との理解、連携が進んでいない

訪問薬剤指導は、薬剤師・介護支援専門員・他職種からの提案がきっかけとなってはじまるケースもありますが、どのようなきっかけであっても、最終的にはすべて医師の指示のもと実施されます。

しかし、現状では実際に訪問薬剤管理指導を行っている調剤薬局は、対応可能と届け出た調剤薬局でも半数程度しかなく、指導を実施していない理由に「医師からの指示がない」ということが多く挙げられています。

医師を中心としたさまざまな医療系職種に調剤薬局の役割や機能を周知し、訪問薬剤管理指導が必要な患者さんに支援を提供できるよう、連携していく必要があるでしょう。

時間外対応ができる薬局が少ない・都市部とそれ以外の地域で対応力に差がある

在宅訪問薬剤管理指導を進めていくうえでは、夜間や休日対応も必要になってきます。

しかし、夜間・休日の訪問を実施できている薬局は、全体の3割程度に留まっています。

都市部では訪問服薬指導の体制が整いつつあるものの、薬局や地域ごとに対応力のバラつきがあるのが現状です。

在宅医療を提供するうえでは看護師や医師との連携も必要になりますが、都市部のように豊富なリソースがないと、こうしたバックアップ体制を整えるのが難しいという課題があります。

今後は高齢化の進行で在宅薬剤師の活躍がさらに求められる

現在の日本では、終末期に自宅で療養したいと希望する人の割合は6割を超えており、また、要介護状態になっても自宅や子供の家、親族宅で介護を希望する人の割合は4割を超えています。

高齢化によって、在宅医療を希望する人がさらに増えれば、在宅医療での薬剤師の活躍もさらに求められることが予想されるでしょう。

在宅で働く薬剤師には多くのスキルが必要ですが、薬剤師としてやりがいを感じられる部分も多くあります。

患者さんを直接支えられる、在宅薬剤師を検討してみてはいかがでしょうか。