歯科医師は、虫歯・歯周病に対する治療や予防指導によって患者さんの口腔管理を行う仕事です。

やりがいがある一方で、人々の健康を担う責任がともなうため、常に知識や技術の習得が求められるでしょう。

このことから歯科医師には、大学の進級試験や国家試験、認定試験など状況に応じて乗り越えなければいけない試練が用意されています。

本記事では、大学入試・国家資格取得・キャリアアップの3段階に分けて、歯科医師の難易度に関する情報をまとめました。

目次

【歯科医師の資格取得まで】難易度は高い傾向

歯科医師になるためには、大学受験で歯学部に入学し、必要な教育を受けたうえで歯科医師国家試験に合格しなければなりません。

ここでは、歯科医師資格取得がどれくらい難しいのかを見ていきましょう。

大学受験で歯学部に入学する必要がある

歯科医師になるための第一歩は、大学受験に合格し6年制の歯学部に入学することです。

私立大学と比較して国公立大学は学費が安いものの、歯学部のある国公立大学は全国に12校しかありません。

こうした背景から、主に国公立大学と一部の私立大学は偏差値が高く、競争も厳しいといえます。

実際に、私立大学歯学部の偏差値は51〜61であるのに対し、国公立大学歯学部の偏差値は62〜66です。

国公立大学は前期と後期の2回までしか受験できないため、どうしても歯科医師になりたいという方は、私立と併願をすることで歯学部入学の難易度を下げられるでしょう。

歯科医師国家試験の合格率は約6割

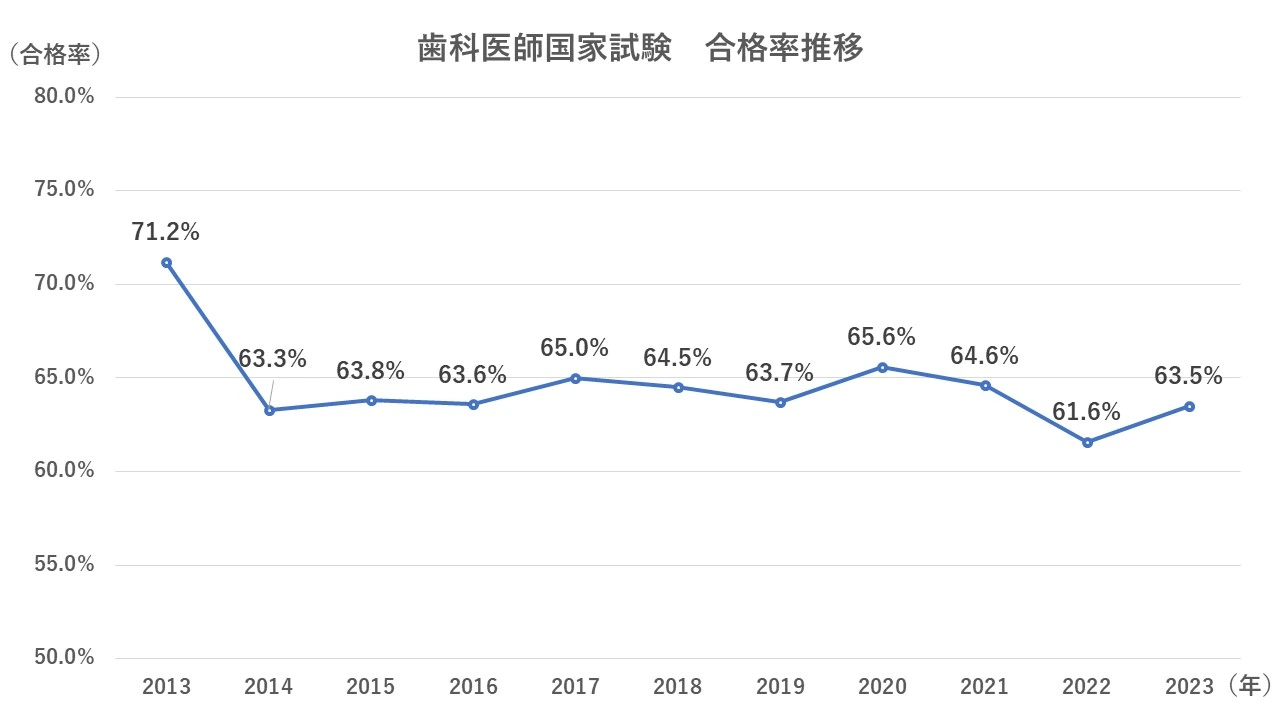

令和5年に行われた歯科医師国家試験の合格率は、63.5%でした。

新卒が77.3%、既卒が42.2%です。

例年、歯科医師の国家試験合格率は下図のように約6割を推移しています。

なお、医療系の国家資格では医師国家試験・看護師国家試験の合格率ともに9割程度です。

このことを考慮すると、歯科医師国家試験の合格率は高くないことがわかるでしょう。

2003年度までの合格率は8~9割も珍しくありませんでしたが、出題基準が拡充かつ合格基準が上昇したことから近年難化傾向となり、合格率の低下につながっています。

歯科医師国家試験は出題範囲が広い

歯科医師国家試験はマークシート形式で、問題は次のように構成されています。

| 問題区分 | 問題数 |

|---|---|

| 必修問題 | 80問 |

| 一般問題 | 180問 |

| 臨床実地問題 | 100問 |

| 出題基準 | |

|---|---|

| 必修の基本的事項 | ・治療の基礎、基本手技 ・人体の正常構造、機能 ・予防と健康管理、増進 ・社会と歯科医療 ・チーム医療 ・初期救急 ・一般教養的事項 など |

| 歯科医学総論 | ・診察 ・検査 ・治療 ・歯科材料と歯科医療機器 ・主要症候 など |

| 歯科医学各論 | ・歯・歯髄・歯周組織の疾患 ・顎・口腔領域の疾患 など |

試験範囲は、人体の構造から疾患・治療に関することまで幅広く、それぞれの項目を網羅したうえで出題されます。

出題形式についても、選択肢のなかから正解を選ぶだけでなく、計算をして数値を導き出さなければならない問題もあります。

このため、試験対策には広範囲にわたる学習が必要です。

在学中は実習と試験対策の両立が難しい

在学中は、歯科医師国家試験対策に加えて、大学での実習や定期的に行われる学内試験も並行して行わなければいけません。

在学中に実施される大きな試験として、CBTやOSCE試験があります。

これは臨地実習が本格的に始まる前に必要な知識や技能が身についているかを確認する重要な試験であり、進級試験の一つとする大学も少なくありません。

すべての実習終了後には、実習で得た知識や技術の習得状況を確認するため、CPX(臨床実地試験)やCSX(一斉技能試験)を受けることとなります。

なお、これらの試験は実習中から行われる場合もあるでしょう。

このように、大学在学中は計画的に実習や試験対策を進めなければなりません。

医師と歯科医師の難易度を比較

医師と歯科医師をめざす難易度は、どれくらい異なるのでしょうか。

大学入試と国家試験の2つの視点から、歯学部と医学部の難しさを比較してみましょう。

・大学入試偏差値

| 医学部 | 国立 | 67〜77 |

|---|---|---|

| 私立 | 67〜75 | |

| 歯学部 | 国立 | 62〜66 |

| 私立 | 51〜61 |

・国家試験合格率(令和5年)

| 医師国家試験 | 91.6%(新卒:94.9%) |

|---|---|

| 歯科医師国家試験 | 63.5%(新卒:77.3%) |

上表のとおり、大学入試は国立・私立ともに医学部のほうが偏差値が高く、医師をめざす場合に大学入試の競争はかなり激しくなると予想されます。

国家試験で比較すると、歯科医師の合格率は医師より28%ほど低く、歯科医師の国家試験難易度は高いといえるでしょう。

歯科医師は就職の難易度は高くない

令和4年度の医師・歯科医師・獣医師・薬剤師の有効求人倍率は2.0倍であり、歯科医師の就職難易度は、そこまで高くありません。

また、歯学部生は6年生の6月頃に歯科医師研修マッチングプログラムに参加し、1年間の卒後臨床研修を受ける病院を在学中に決めていくのが一般的です。

このプログラムでは、8割ほどの歯学部生が卒業後の研修先を見つけられます。

何らかの理由でマッチできなかった場合も、希望の病院に空席があれば研修には参加できるでしょう。

若手歯科医師の需要が増加

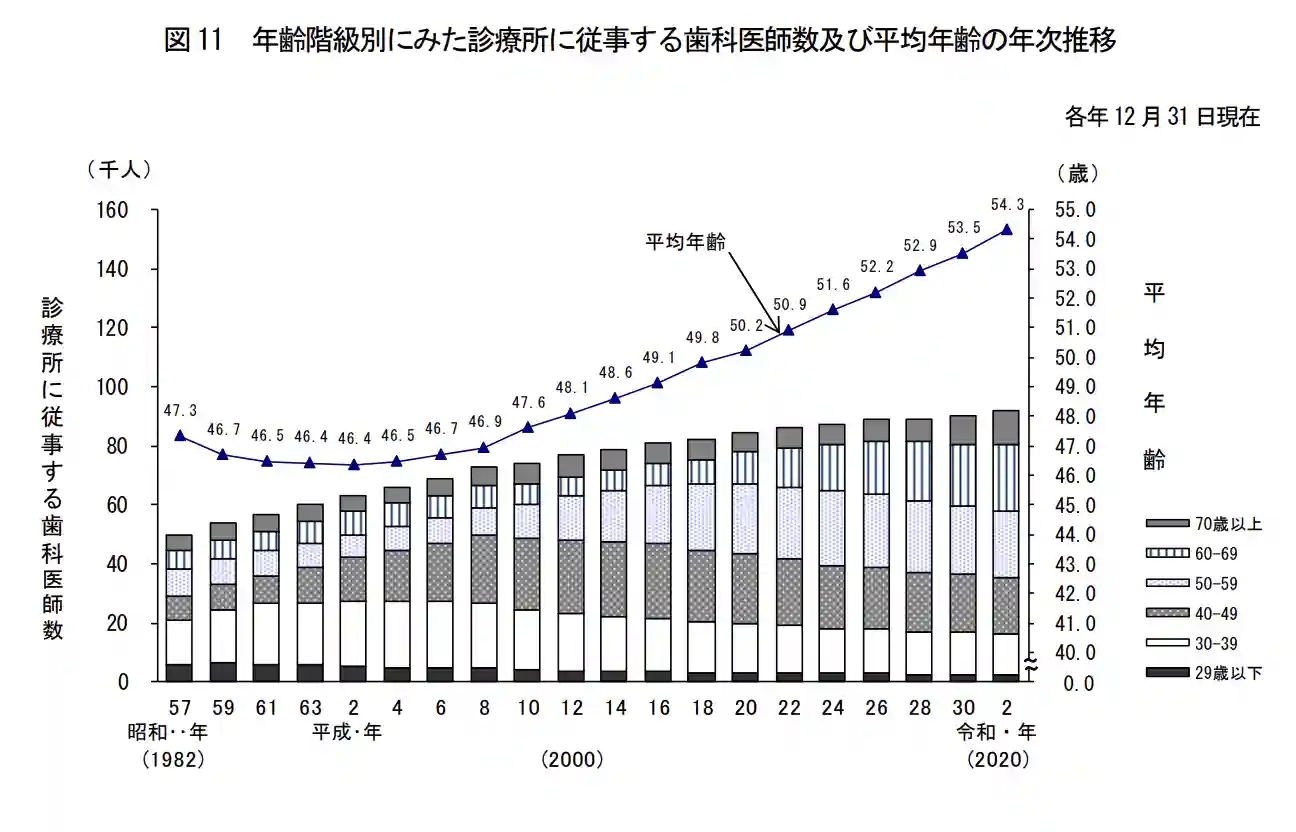

歯科医師全体の平均年齢は52.4歳と、非常に高くなっています。

また、診療所に従事している歯科医師の平均年齢についても以下のグラフのように年々上昇しており、令和2年度時点での平均年齢は54.3歳です。

歯科医師のなかでも診療所を開設している方の割合は高く、約6割が診療所の開業者または法人の代表者として活躍しています。

その一方で、歯科医師の高齢化が進むなか継承者が決まっていない診療所の割合は約9割を占めているのが現状です。

これらのことから、歯科医院の継承を担う若手歯科医師の需要が高まっていることが推察できます。

地域に密着した歯科医師需要が増加

日本では高齢化にともない、「歯医者に一人で行けない」といった、日常生活で介護が必要な高齢者の歯科診療の需要が高まっています。

こうした要介護者は約30人に一人しか適切な歯科診療を受けられていないというデータもあり、サポートを必要とする多くの方が口腔トラブルを放置してしまっているのが実情です。

日本の高齢化は今後ますます進むことが予想されるため、通院困難な患者さんに対して適切な歯科診療を提供するなど、歯医者に対するニーズがますます多様化するでしょう。

それとともに、地域を支える歯科医師の需要が増加することが考えられます。

歯科医師のキャリアアップも難易度は高め

歯科医師として活躍していくためには、キャリアアップの道筋に必要な知識やスキルを計画的に自分のものにしていかなければなりません。

いずれの場合も綿密な事前準備とスキルの習得、試験の通過が必要です。

歯科医院開業には綿密な計画が必要

歯科医師のなかには院長として歯科医院を開業している方が多くいます。

ただし、歯科医院開業にはさまざまな準備が必要です。

歯科診療をするための資材の購入や歯科医院の立地選び、開業資金の準備、開業届などの書類の準備・提出など、やるべき事項は多くあります。

初めての開業であればなおさらわからないことも多く、一人では解決できない困難に直面するかもしれません。

歯科医院開業は、多くの情報収集とともに綿密な計画を立てて実行する必要があるでしょう。

認定医・専門医・指導医の資格取得が必要

歯科医師は、認定医・専門医・指導医などの資格取得によってキャリアアップできます。

それぞれ歯科学会にて資格取得制度を設けているため、まずは必要な資格を発行している学会の会員になると良いでしょう。

ここでは、日本老年歯科医学会での認定制度を具体例に挙げながら、資格取得方法について解説します。

認定医

日本老年歯科医学会の認定医の資格を習得すると、高齢者に必要な歯科診療を行える基本的な技術と知識があることを証明できます。

3年以上継続して日本老年歯科医学会の会員となるとともに、高齢者に必要な歯科診療を学ぶ認定研修を受講することで、認定医の申請が可能です。

認定試験は、書類審査と約7分間のプレゼンテーション試験(筆記試験も含む)で構成されています。

専門医

日本老年歯科医学会の専門医は、高齢者に必要な歯科診療に総合的に対応できる歯科医師の育成を目的としています。

認定医の資格取得後に専門医をめざすことで、さらに自身の専門性を高められるでしょう。

専門医の資格を取得するためには、申請前に5年間日本老年歯科医学会の会員であることや、2年間の認定医としての実務経験、5年以上の研修実績や必要なカリキュラムの履修が求められます。

そのため、専門医を取得したい場合は、申請資格を確認し計画的に学習し続けることが必要でしょう。

指導医

指導医になると、より専門性を極めた歯科診療を行えることはもちろんのこと、後輩の育成や指導を行える立場にもなります。

指導医の資格を取得するには、専門医資格取得後に5年以上日本老年歯科医学会の会員であることや、専門医として7年以上にわたり高齢者への歯科診療を実施していることなどの条件を満たさなければなりません。

専門医以上の、より豊富な実務経験が必要とされます。

指導医として必要な実務経験を積むためには、特定の領域経験に最短でもおよそ10年以上かかるため、自身のキャリアを定めておかないと資格取得はハードかもしれません。

指導医までキャリアを形成したいと考えている方は、どの分野で活躍したいか、あらかじめ方向性を定めておくことが大切になります。

歯科医師の難易度は高いため計画性が大事

歯科医師となるには、資格取得する前だけでなく資格取得後のキャリア形成においても必要な研修や試験などが多く、難易度は高めです。

歯科医師として成長したい場合も、一定期間の知識やスキルの取得が求められます。

長期的なキャリアを見据えたうえで、計画性を持って行動することがポイントとなるでしょう。