レセプト(診療報酬明細書)は、保険診療を行った医療機関が作成・提出しなければならない書類です。

レセプトの様式は厚生労働省によって定められており、用紙はA4サイズで白色、黒刷りが基本となっています。

2024年9月以降は原則オンライン請求が義務化され、紙媒体で情報を記録する場合には、黒もしくは青のボールペンを使用しなければなりません。

医科用と歯科用でレセプトは大きく分かれているほか、さらに外来と入院でも様式が異なります。

レセプト業務は医療機関が受け取る報酬に直結するため、医療事務をはじめとした作業スタッフが適切な書き方を理解しておくことが重要です。

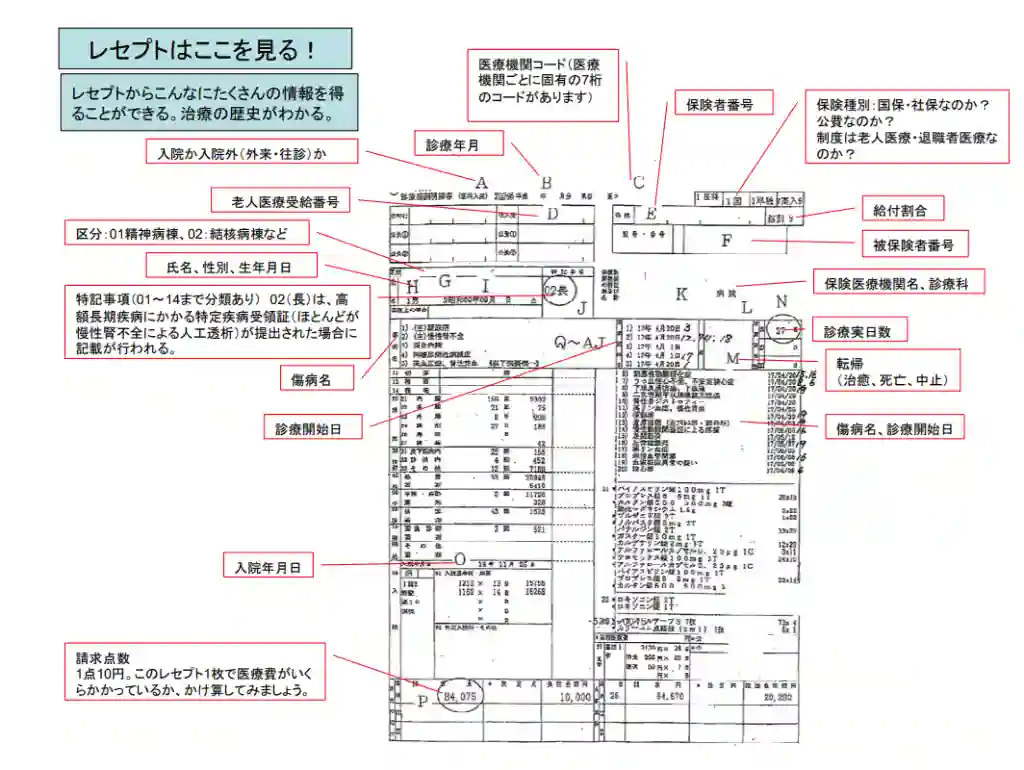

本記事では、レセプトの書き方と注意点を見本付きで解説します。

目次

レセプトの書き方【見本付き】

レセプトの作成・提出は、医療機関が診療報酬を得るための重要な業務です。

請求したレセプトの内容に誤りがあると、報酬が適切に支払われず、医療機関の経営に影響を及ぼす可能性もあります。

レセプト業務は、医療事務などの院内スタッフが担当するのが一般的です。

正確なレセプトを作成できるよう、主な記入項目を理解しておきましょう。

診療年月

レセプトの診療年月に記入するのは、患者さんに対して診療を行った年月であり、レセプトを提出する年月ではありません。

通常、レセプトは患者さん一人ひとりに対して診療月ごとに作成されます。

ただし、返戻分の再請求のほか、やむを得ない事由による請求遅れが発生した場合、この限りではないことを念頭に置いておきましょう。

患者さんの氏名と生年月日

患者さんの氏名と生年月日は、カルテと照合しながら、間違いのないよう正確な情報を記入しましょう。

2018年から、レセプトには患者名の読み方をカタカナで併記するよう推奨されています。

介護保険台帳がカタカナ表記を基本としているため、医療機関のレセプトもこれに合わせて、医療と介護で情報の連結を図ることが主な目的です。

保険証の情報

レセプトには、「保険者番号」「保険の種類」「被保険者(本人)か被扶養者(家族)か」「被保険者証の記号・番号」などの患者さんの保険証に関する重要な情報も記入する必要があります。

診療報酬の計算や患者さんの自己負担額の決定に直接影響する要素となるため、患者さんの基本情報と同様に、こちらもカルテとの一致を慎重に確認しましょう。

保険者番号が6桁であれば国民健康保険、8桁の場合は後期高齢者医療や退職者医療、社会保険と判別できます。

内容に誤りがあると返戻・査定の対象となってしまうため、保険証の適切な見方についても理解を深めておけると安心です。

都道府県番号・機関コード

都道府県番号と機関コードは、医療機関を特定するための情報です。

都道府県番号2桁、機関コード7桁、点数区分コード1桁の合計10桁で表された数字を保険機関コードと呼びます。

都道府県番号は、医療機関の所在エリアを示すコードです。

例えば東京都なら「13」、大阪府なら「27」など、各都道府県に固有の番号が割り当てられています。

点数区分コードは、医科が1、歯科が3、調剤薬局であれば4です。

公費負担情報

公費負担は、特定の医療費を国・地方自治体が負担する公費負担医療制度に関与した情報です。

生活保護の医療扶助や国が指定している難病への医療支援など、さまざまな種類の公費があります。

公費負担に該当する保険種別のレセプト作成時には、忘れず情報を記載しましょう。

公費負担情報は、公費負担者番号と受給者番号の2つの番号があります。

公費負担者番号は、「法別番号2桁」「都道府県番号2桁」「実施機関番号3桁」「検証番号1桁」の計8桁で構成されています。

受給者番号は、「受給者区分6桁」と「検証番号1桁」を合わせた7桁の数字です。

なお、受給者区分は公費負担医療の制度を主管する行政や実施機関によって決定されます。

特記事項

70歳以上の外来患者のレセプトでは、特記事項の記入が必須となっています。

高齢者の医療費負担の区分コードは、「26区ア」「27区イ」「28区ウ」「29区エ」「30区オ」「41区カ」「41区キ」のいずれかです。

その他にも、患者さんの状況に応じて特記事項へ「01公(公費負担医療の費用が規定を超える場合)」「02長(高額長期疾病)」「13先進(先進医療の実施)」のようなコードと略号の記入を要する場合があります。

詳細は、厚生労働省の資料「診療報酬請求書等の記載要領」などから確認が可能です。

レセプト提出後、保険者側での処理を円滑に進めてもらうためにも、患者さんの状況をふまえた特記事項の記入を欠かさないようにしましょう。

傷病名

患者さんの傷病名は、保険者が診療内容の妥当性を判断するうえで必須の項目です。

患者さんが複数の治療を行っている場合、一般的には、主病として治療中のものを上位に記載します。

この際、傷病名は症状ではなく病気やケガなどの名称となる点に注意しましょう。

傷病ごとに割り振られたコードを使用し、レセプトに記入します。

主傷病は原則一つまでですが、副傷病は複数挙げても問題ありません。

主傷病と副傷病のあいだを線で区切るなどして、区別がつくようにしておきます。

傷病名が4つ以上ある場合は傷病名記入欄の余白へ記載し、それでも足りないようであれば、摘要欄を使用してください。

番号と傷病名を記載し、その最後の行に実線を引いてその他の記載事項と区別します。

診療開始日・転帰・診療実日数

診療開始日と転帰、診療実日数は、患者さんの治療の経過を示す情報です。

診療開始日は、傷病ごとに分けて記載しましょう。

診療実日数は、入院患者であれば入院日数、外来患者の場合には医師による診療が行われた日数で主にカウントします。

転帰には、患者さんの傷病に対する診療の結果に該当するものへ丸をつけてください。

「治ゆ」「死亡」「中止」、あるいは「転医」などの選択肢があり、診療の適切性や継続性を判断するためにも、患者さんの状況を正しく反映させる必要があります。

中止に該当するのは、療養の継続が必要であるにも関わらず、患者さん側の判断で来院しなくなったケースなどです。

診療回数・診療点数・公費負担

診療回数や診療点数、公費負担も、診療報酬の算定に大きく関わる要素です。

患者さんごとに1ヵ月分の診療情報を正確に記入し、点数を集計しましょう。

電子カルテやレセプトコンピューター(レセコン)を使用している医療機関であれば、診療情報をもとに自動で点数が算出されるため、請求ミスを防ぎやすくなります。

一方、手動で診療情報を記入する際は、入力内容の抜け漏れを含めヒューマンエラーに注意しなければなりません。

特に公費負担は、内訳まで明確に示す必要があります。

摘要欄の記入

レセプトの摘要欄は、詳細情報の補足に使用します。

集計した点数の内訳に関する説明が必要な場合や、特殊な治療を行った際などは、この欄に補足情報を記載してください。

特に、コードの定めがある診療行為はレセプトへの記入が義務化されています。

摘要欄に記入すべき内容は多岐にわたるため、厚生労働省が公開している『診療報酬明細書の「摘要」欄への記載事項等一覧』を参照し、抜け漏れがないか十分に確認しましょう。

レセプト作成でコンピュータを利用する際の書き方

近年は多くの医療機関でレセプトコンピューター(レセコン)が導入され、レセプト業務の効率化と正確性の向上に寄与しています。

レセコンは、診療内容や傷病名に応じたコードを入力すれば、自動的に診療報酬点数を計算してくれるソフトです。

医療機関での用途によって導入されるレセコンには違いがあり、「医科」「歯科」「調剤」「DPC」など、分野の特性に応じたシステムが構築されています。

レセコンに手作業で情報を入力し点数を計算する方法のほか、電子カルテと連携できるレセコンの場合、カルテの内容をそのままレセプトへ反映させることも可能です。

手入力が減ることで、ヒューマンエラーのリスクを回避しやすくなるでしょう。

なお、レセコンを使用する際、特記事項に関してはコードと略号を記載します。

コンピューターシステムを使ったレセプト作成では、医療機関側のスタッフの負担を減らせるだけでなく、保険者側での処理もスムーズになるのがメリットです。

レセプトの書き方の注意点

レセプトを書く際には、被保険者証の内容が変わることがある点に注意が必要です。

患者さんの被保険者情報は、さまざまな理由から変更が生じます。

転職先で新しい社会保険に加入するケースや、法人から退職し個人事業主となって国民健康保険に変わるケースなどが考えられるでしょう。

こうした保険証の変更が月の途中で発生した場合、レセプトの作成方法にもイレギュラーな対応が必要です。

例えば、4月中に患者さんの保険証が変わると、同じ4月中の診療であっても保険者番号に応じたレセプトを別で作成しなければなりません。

変更後のレセプトの「診療開始日」には変更があった日を記載しますが、初診料の算定はできないため、摘要欄には「保険者変更」などと記載し、審査機関がわかるように請求しましょう。

患者さんの被保険者情報は診療の都度確認し、変更があった場合は速やかに電子カルテやレセプトへ反映させることが重要です。

なお、レセプトに間違いや不備があると、返戻が発生し、医療機関への診療報酬の支払いが遅れる可能性があるだけでなく、査定の対象ともなりかねません。

レセプトは医療従事者ではない無資格・未経験の方でも作成できますが、記入内容のなかには、傷病名など医療の知識がある程度求められる部分もあります。

この際、実際の診療内容と合致しない傷病名を記載してしまった場合、不適切な請求と判断される恐れがあるでしょう。

もし過剰請求と見なされ査定の対象となると、医療機関の経営にも少なからず影響を与えます。

また、返戻されたレセプトは、修正後に再提出する必要があり、医療機関での業務負担を増やしてしまうのも懸念事項です。

レセプト作成時は複数人が目視で点検を行い、提出前時点でミスを発見して、返戻・査定を未然に防ぎましょう。

見本の書き方をもとに正確なレセプトを作成しよう

レセプトは、医療機関が適切な診療報酬を得るために欠かせない書類です。

本記事で紹介した見本を参考にしつつ、診療年月や患者情報、保険証情報、傷病名など各項目の適切な書き方を理解したうえで作成を進めてみてください。

実際の診療内容と齟齬が生じないよう、カルテと照らし合わせながら正しい情報を記入しましょう。

レセプトコンピューターを活用する場合も、入力ミスや設定エラーには十分注意が必要です。

患者さんの保険証の変更にもつねに注意を払い、変更があった場合は速やかに電子カルテやレセプトへ反映させることをおすすめします。

また、レセプト作成後はダブルチェックなどを実施し、返戻や査定のリスクを抑えて、スムーズな診療報酬請求をめざしてみてください。