昨今の日本は高齢化社会であり、高齢者施設の増加にともない社会福祉士の需要は高まっているといえます。

社会福祉士の職場は福祉施設や介護施設、病院や学校など多岐に渡っており、活躍の場は多数あります。

そのように魅力的な社会福祉士の仕事は、社会人からなることができるのか、気になっている人もいるのではないでしょうか。

この記事では、社会福祉士は社会人からめざせるのか、仕事をしながら資格を取得できるのかなど、気になる点について詳しく解説します。

ぜひ最後までお読みいただき、社会福祉士をめざすことを検討してみてください。

目次

社会人から社会福祉士になれるの?

社会人からでも、社会福祉士になることはできます。

なぜなら、社会福祉士資格取得のための勉強は、昼の学校以外にも、通信や夜間の講座などでもできるからです。

社会福祉士の資格は仕事をしながら取得することが可能であり、社会人として働きながらでも志すことができます。

社会人でも社会福祉士をめざすことはできる

結論からいうと、社会人でも働きながら社会福祉士をめざすことができます。

ただし、社会福祉士は国家資格であるため国家試験を受ける必要があり、最終学歴によっては受験資格を得るために、短期養成施設や一般養成施設などに通う必要がある場合があります。

受験資格など、資格取得ルートについては後述します。

社会福祉士は仕事をしながら取得することができる

仕事だけではなく、家庭やプライベートも考慮すると多くの社会人はとても忙しく、社会福祉士の受験資格を得るのは困難なように感じます。

また、必ず学校に通わなくてはいけないと安易に離職してしまうと、そのあとの生活が苦しくなってしまうため、早急に判断しないようにしましょう。

社会福祉士は大学や専門学校のほか、通信や夜間講座などでも学ぶことが可能です。

それぞれの最終学歴などを考慮し、自分の現状と照らし合わせて、資格取得のために必要な手段を考えましょう。

社会人が社会福祉士の資格をとるための方法

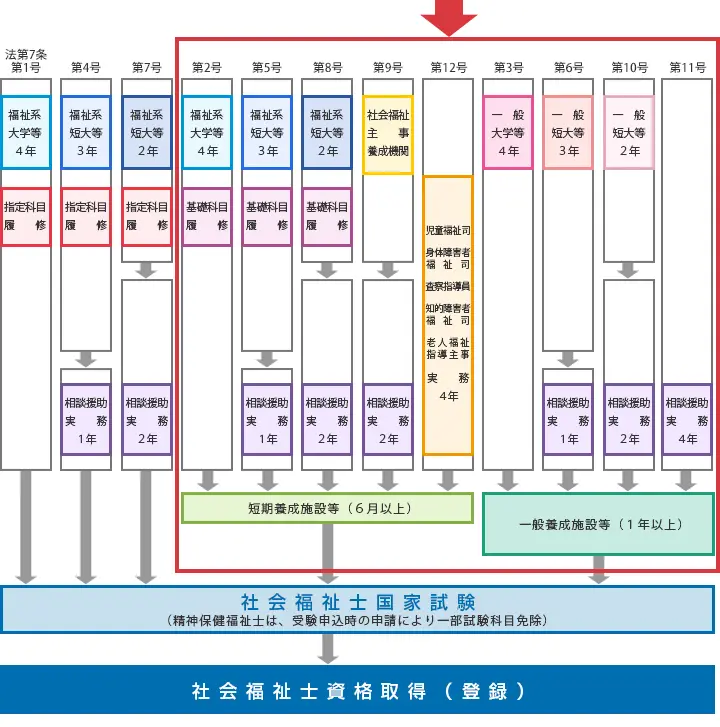

社会人が社会福祉士試験の受験資格を得るには、全部で12通りのルートがあります。

下表にその12通りを示しました。

赤四角で囲んだ部分が、養成施設に入る必要があるルートです。

引用元:公益財団法人社会福祉振興・試験センター 社会福祉士国家試験

4年制大学卒業者向け

4年制大学を卒業している人は、卒業したのが福祉系大学か一般大学かによって、受験資格の取得ルートが異なります。

4年制の専門課程をもつ専門学校も「福祉系大学等」に含まれる可能性があるため、4年制の専門課程を卒業している場合は事前に確認しておきましょう。

4年制大学の福祉系大学を卒業している場合

4年制大学の福祉系学部・学科で、所定の「指定科目」を履修したうえで卒業している場合は、国家試験の受験資格がすでにあるため、実務経験は不要です。

つまり、すぐにでも試験を受けることが可能な状態であるといえるでしょう。

4年制大学の福祉系学部・学科で、所定の「基礎科目」のみを履修したうえで卒業している場合は、実務経験は不要ですが、受験資格を得るためには短期養成施設に入り、6ヵ月以上学ぶ必要があります。

「基礎科目」「指定科目」とは、社会福祉士に必要な知識を取得するために、厚生労働省が設定した科目のことです。

一般大学を卒業している場合

このルートは、福祉関係大学以外の多くの大学や大学院、専修学校など多数の学校の卒業者が対象になっています。

4年制の一般大学を卒業している場合、相談援助の実務経験が不要であり、一般養成施設などで1年以上のカリキュラムを受けるのみで、受験資格を得ることが可能です。

学生時代は福祉に興味がなく、社会人になってから社会福祉士をめざしたい方でも、一般養成施設に通うことで受験資格を得られます。

2~3年制の福祉系短大・専門学校卒業者向け

福祉系の短大・専門学校を卒業している場合、3年制か2年制かでルートが大きく異なります。

また、一般短大・専門学校を卒業している場合は、必要な実務経験日数が変わってくるため、自分自身がどれに該当するのか事前に確認しておくと良いでしょう。

3年制の福祉系短大・専門学校を卒業している場合

3年制の福祉系短大・専門学校で所定の「指定科目」を学んだうえで卒業している場合は、相談援助の実務経験が1年以上あれば、受験資格を取得できます。

相談援助とは、悩みや問題を抱えている人から相談を受け、解決するためのサポートを行うことです。

介護施設や地域包括支援センターなどで相談業務の実務経験が1年以上あれば、受験資格を得ることができます。

つまり、養成施設での追加の学びは不要で、受験できるということになります。

3年制の福祉系短大・専門学校で所定の「基礎科目」のみを学び卒業している場合、相談援助の実務経験を1年以上積み、そのうえで、短期養成施設などで6ヵ月以上学ぶことが必要です。

2年制の福祉系短大・専門学校を卒業している場合

2年制の福祉系短大・専門学校で所定の「指定科目」を学んだうえで卒業している場合、相談援助の実務経験が2年以上あれば、受験資格を得ることができます。

養成施設での学習は不要のため、このルートも比較的早期に試験に臨めます。

2年制の福祉系短大・専門学校で所定の「基礎科目」を学び、そのうえで卒業している場合は、相談援助の実務経験を2年以上積み、加えて短期養成施設で6ヵ月以上学ぶことで受験資格を得ることが可能です。

一般短大・専門学校卒業者向け

3年制の一般短大・専門学校を卒業している場合は、学校で福祉関係について学んでいないため、福祉系の学びを深めなければなりません。

受験資格を得るためには、相談援助の実務経験を1年以上積み、一般養成施設などで1年以上学ぶ必要があります。

2年制の一般短大・専門学校を卒業している場合は、福祉系の学びがないことに加え年数も少ないため、相談援助の実務経験を2年以上積み、加えて一般養成施設などで1年以上学ぶことで、受験資格を得ることができます。

2・3年制の一般短大・専門学校は、社会福祉士の受験資格を得るための道のりが他より長く、諦めそうになることもあるかもしれません。

しかし、決して不可能な道のりではないので、すぐに諦めることなく努力を続けてみましょう。

社会福祉主事養成機関を卒業している方向け

社会福祉主事養成機関に通い卒業している場合は、相談援助実務経験を2年積み、短期養成施設に6ヵ月以上通うことで受験資格を得られます。

社会福祉主事養成機関には昼間課程と夜間課程があります。

また、養成機関の修業年数は2年~4年の場合が多いですが、なかには1年制の通信制課程の機関もあるため、状況に合わせて選ぶことが可能です。

社会人で福祉業務に携わっている方向け

児童福祉司や身体障害者福祉司、査察指導員、知的障害者福祉司、老人福祉指導主事の実務を4年行っている場合は、短期養成施設に一定期間通うことで社会福祉士国家資格の受験資格を得られます。

実際に上記の職種で働いている方には、最短の距離でしょう。

相談援助の実務経験がある方向け

卒業資格を保有していない場合も、時間がかかりますが相談援助実務を4年間行い、一般養成施設等に1年以上通うと受験資格が得られます。

しかし相談援助の実務経験の対象になる職種に就くためには、他の資格が必要な場合もあり、知識が少ないと難しいこともあるかもしれません。

逆にいえば、上記のような環境で働いている人は、社会福祉士になるための国家試験受験資格はぐっと近づくでしょう。

社会人が社会福祉士になるためには、実務経験は必要?

上述のとおり、社会福祉士になるための実務経験は、個人の学歴や学んできた状況によって必要か否かが分かれます。

社会人から社会福祉士をめざす場合は、実務経験の要不要によって時間の使い方が大きく変わるため、自身の現状を事前に確認しておきましょう。

実務経験は、児童分野・高齢者分野・障がい者分野・その他の分野・現在廃止事業の5つの分野に分類されており、どの分野も幅が広くさまざまな業務があります。

方法を知って社会人から憧れの社会福祉士をめざそう

社会人から社会福祉士になるためには、学歴によって12通りのルートがあります。

一般的な大学や専門学校だけではなく、通信や夜間の講座なども受けることが可能です。

仕事やプライベートが忙しく時間を割けない社会人でも、資格に挑戦することができるでしょう。

自分自身の現状や学歴を考慮し、どのルートが一番良いのかを考えて、現代の日本に必要不可欠な資格、憧れの社会福祉士をめざしましょう。