保育士はやりがいがあり、魅力的な要素が多くある職業です。

特に子どもが好きな人や、子育ての経験を活かして働きたい人には、保育士を検討しているケースも多いでしょう。

社会人から保育士をめざすにあたっては、資格は何歳からどうやって取得できるのか、何歳まで現役で働くことができるのかなど、年齢や資格に関して気になることが多いのではないでしょうか。

ここでは、実際に保育士をめざす際に気になる年齢制限や必要な受験資格、長く働くためのポイントなどをわかりやすく説明します。

目次

保育士資格取得に年齢制限はある?

保育士資格の取得には年齢制限はありません。

保育士資格取得ルートは3つありますが、児童福祉法第十八条の四によると、いずれも保育士資格取得の年齢制限はなく、何歳でも取得できます。

ただ、資格取得の条件を満たすためには養成学校の卒業や数年の実務経験が必要だったりと、最低でも20歳前後からの取得になるでしょう。

資格取得ルートを一つずつ説明していきます。

1つ目は、養成校に通って資格を取得する方法です。

指定養成施設の大学や2年以上の短期大学、専門学校を卒業することで資格取得できます。

入学のための年齢制限はありません。

2つ目は保育士試験に合格することです。

筆記試験(前期:4月、後期:10月の計2回/年)と実技試験(前期:7月、後期:12月の計2回/年)があります。

実務経験などの受験要件を満たしていれば、受験年齢に上限はありません。

3つ目はハローワークの職業訓練です。

一定の条件を満たすことで利用できる職業訓練の「保育士養成科」コースを利用して、短大や専門学校で保育を学び、資格を取得できます。

こちらも年齢制限について明記はありません。

職業訓練自体は無料ですが、テキスト代や実習費用はかかります。

今の会社を辞め、失業保険を受給しながら訓練を受けられる条件もあるため、ぜひ自身の状況に合ったプランやコースを検討してください。

保育士の平均年齢

保育士の平均年齢は35歳です。

平成30年度時点の年齢構成割合を見ると、30歳未満が約33%、30代は約26%でした。

30代未満と30代の構成割合を足すと約60%になり、保育士の半数以上が30代以下であることがわかります。

また、年齢が上がるにつれて構成割合は小さくなっています。

なぜ保育士の平均年齢が低いのかについては、次の項目をお読みください。

出典:保育施設の性別・年齢層別職員構成割合|保育士の現状と主な取組

保育士の平均年齢が低い理由

保育士の平均年齢が低い理由は、大きく分けて以下の2つです。

- 結婚や出産を期に退職する人が多い

- 年長になるにつれて体力面が厳しくなる

以下で詳しく説明していきます。

結婚や出産を期に退職しやすい

保育士は20〜30代が多く、9割が女性です。

近年共働きや産休を取得する女性も増えてきていますが、まだまだ結婚や出産を期に退職するケースが多いのが現状です。

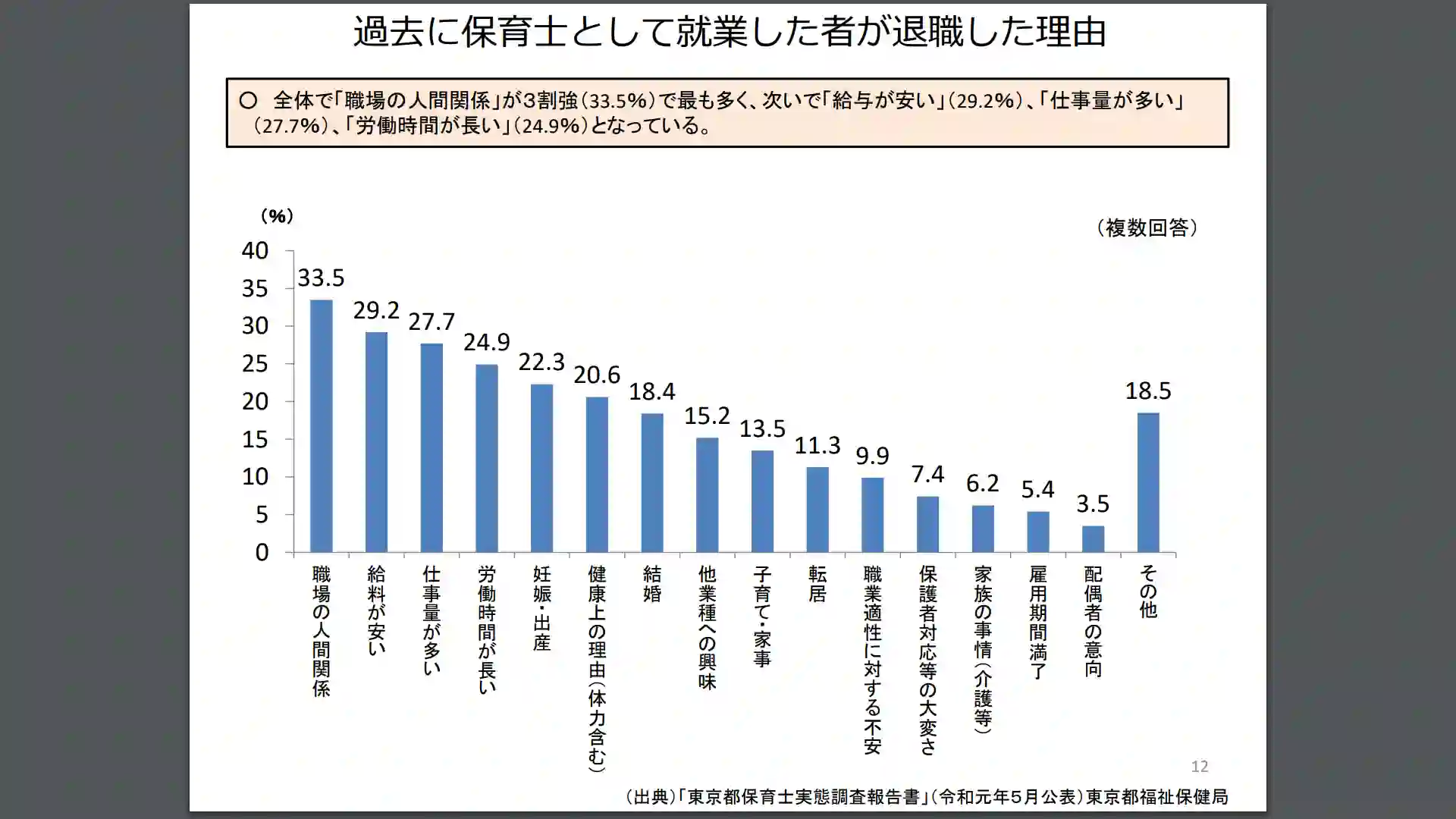

以下の厚生労働省による調査では、保育士の退職理由で5番目に多いのが「妊娠・出産」で約22%、7番目に多いのが「結婚」で約18%でした。

退職した保育士の4割は結婚や出産が理由で退職しており、30代以降で割合が減っている現状とつながります。

年長になると体力面がつらくなる人もいる

年齢を重ねるとともに、体力の低下で保育士の仕事を続けていくことが難しくなります。

保育士の仕事は子どもを抱っこしたり走り回ったりと、体力を使う業務が多いためです。

年齢を重ねるごとに身体の不調や疲労を感じることが増え、疲れがとれづらくなるのも原因の一つです。

職業柄、腱鞘炎やぎっくり腰なども多くなります。

保育士は何歳まで働ける?

保育士が働ける年数は、それぞれの園によって異なります。

また、担当部署が違うと雇用形態も異なるでしょう。

具体的にどのように違うのか、何歳まで働くことができるのかをわかりやすく説明します。

公立保育園の場合

公立保育園の職員は、60歳まで働くことができます。

公立保育園は「公務員」の扱いとなるのが理由です。

公務員の定年は60歳ですが、再雇用を希望すると65歳まで働けます。

私立保育園の場合

私立保育園では経営者が定年の年齢を決められるため、定年を明確化できません。

しかし、多くの園では一般企業と同じく60歳を定年としています。

近年では、実務経験や子育て経験のある60歳以上の保育士を即戦力として採用したいと考える私立保育園が増えています。

保育士として長く働くには?

保育士は体力面でも精神面でも負担がかかることがありますが、それ以上のやりがいを感じられる仕事です。

保育士として働き続ける秘訣は、大きく分けて5つあります。

前向きな気持ちで保育士を長く続けるためのポイントを解説します。

自分に合った職場を見つける

ライフスタイルや性格にあった職場を見つけることは、長く続けるにあたって重要なポイントです。

自宅から遠いと通勤自体が億劫になってしまいます。

また福利厚生が充実している保育園は息抜きがしやすいため魅力的です。

加えて人間関係などを含めた職場の雰囲気も大切です。

オンライン見学会や口コミサイトを確認し、自分の希望に合った保育園で勤務できるようリサーチしましょう。

体調管理をしっかり行う

保育士は、体調管理を怠らないことが大切です。

ただ、どれだけ気をつけていても難しい場合が多々あります。

子どもを抱っこ・おんぶするため肩こりや腰痛になったり、子どもから風邪をもらったりすることもあります。

そのため、少しでも体調が悪いと感じたら、仕事を休み病院へ行くことを検討しましょう。

身体は資本です。

努力をして保育士になったからこそ、長く働き続けられるように自分の身体を大切にしましょう。

ライフスタイルに合わせた働き方をする

保育士には、さまざまな勤務形態があります。

時短勤務が可能な施設もあれば、遅番出勤が可能なため朝はゆっくりと準備ができる施設もあります。

自分のライフスタイルに合った勤務形態を選ぶことも大切です。

社会人から保育士になることは環境の変化も大きく、身体的にも精神的にも疲れが溜まりやすくなります。

しかし、仕事とプライベートのバランスをとることで、自分のペースに合わせた無理のない働き方を見つけられるでしょう。

やりがいを見つける

保育の仕事を「楽しむ」ことが重要です。

仕事にやりがいを見出しているとき、その仕事を楽しむことができていることが多いからです。

保育士の仕事にやりがいを見つけ楽しめると、仕事に前向きに取り組めるため長く続きます。

やりがいを見つけるのは難しくなく、何歳からでもそう感じることは可能です。

保育士は資格取得に年齢制限がなく長く働ける仕事

保育士の資格に何歳から何歳までという決まりはありません。

また、働くことができる期間も短くありません。

保育士になりたい気持ちを強く持っていることが、保育士資格を手にできるポイントです。

保育士は体力的にも精神的にも楽ではない仕事ですが、何歳からでも長く働くことができる国家資格なので、チャレンジしてみてはいかがでしょうか。