保育士の人手不足の背景には、人間関係の問題や給料が低いことなどがあります。

保育士が不足している現状や原因、解決策を把握しておかないと、保育士として働く意欲がわかなくなるかもしれません。

国や自治体、園や施設などでできる対策や解決策を知って、保育士として意欲的に働きたいのではないでしょうか。

この記事では、保育士が不足している現状や原因を解説します。

合わせて、保育士の人手不足を解消するための対策や解決策も解説します。

目次

保育士の人手不足問題の現状をデータから解説

保育士として働いていたり、周りに保育士がいる人は、人手不足で大変と一度は聞いたことがあると思います。

以下では、厚生労働省やこども家庭庁の調査による保育士の有効求人倍率、資格保有者と実際に従事している人数の差、離職率、待機児童数といったデータをもとに、保育士の人手不足問題の現状を詳しく解説していきます。

保育士の有効求人倍率

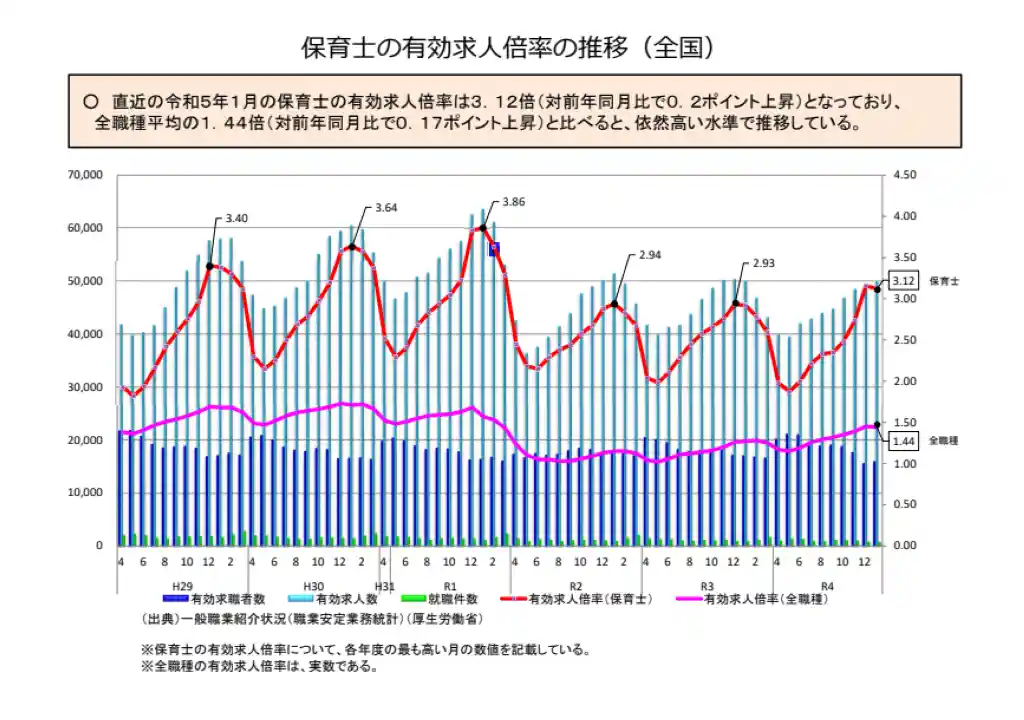

上図は保育士の有効求人倍率のグラフです。

有効求人倍率は雇用動向を示す指標の一つで、倍率が1を上回れば求職者の数より求人している企業のほうが多く、下回れば求職者の数のほうが多いことを示しています。

グラフによると、令和5年1月の保育士の有効求人倍率は3.12倍でした。

全職種での有効倍率が1.27倍であることと比べると、約2倍以上保育士が求められている状況がわかります。

また過去数年の保育士の有効求人倍率は2〜3倍で推移していることからも、保育士はニーズが高い職業でありながら、慢性的に人手が足りていない状況にあることがうかがえます。

保育士の登録者数と従事者数の差

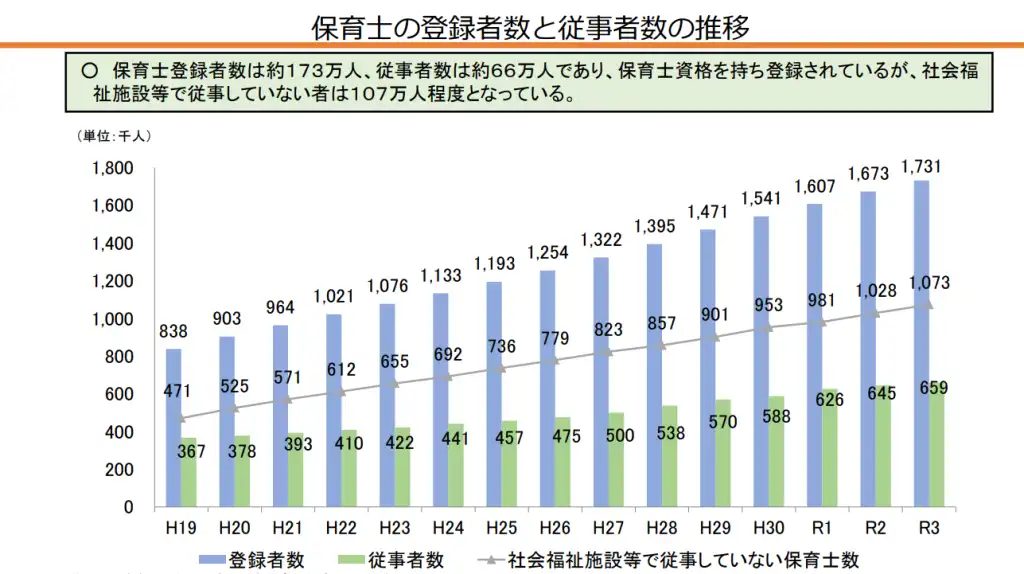

こども家庭庁の調査によると、保育士資格を保有していながら保育所等で従事していない人、いわゆる潜在保育士の人数は令和3年では約107万人という結果でした。

保育士資格を取得しても、100万人以上がなんらかの理由で保育士として働いていないのが現状です。

この人数は、現在保育士として従事している人数と比べると約1.6倍になります。

保育士は女性が多い職業であり、資格を持ちながら保育士として働かない理由には、結婚出産などによるライフステージの変化も考えられます。

保育士以外の職業に魅力を感じるようになったという人もいるでしょう。

しかし、保育士の仕事自体が原因で職を離れてしまう人もいます。それらの原因については、のちほど一つずつ掘り下げていきます。

保育士の人手不足と待機児童問題

保育士の人手不足によって、深刻となるのが「待機児童」の問題です。

待機児童とは、保育施設の入所条件を満たして申請しているにも関わらず、空きがないため入所できない児童のことです。

保育士の不足により保育施設での受け入れ児童数が減少すると、待機児童数は増加すると考えられます。

こども家庭庁の「令和5年4月の待機児童数調査のポイント」によると、2023年4月1日時点の待機児童数は2,680人でした。

待機児童の数が最も多かった2017年の26,081人から10分の1程度に減少しており、待機児童の問題は解決に向かいつつあります。

とはいえ、 男女共同参画局の「女性就業者数の推移」によると、女性の就業者数は増加傾向です。

今後も保育施設の必要性は高いと予想され、後述のように、保育士の不足に対するさまざまな対応がとられています。

保育士が不足している原因

保育士が不足している原因には、どういったことがあるでしょうか。

ここでは、厚生労働省が公開している「保育士の現状と主な取組」や「保育分野における人材不足の現状」の調査データをもとに、どのような原因があるのか解説します。

人間関係がうまくいかない

保育士が不足している原因の一つは、人間関係がうまくいかないことです。

前述の調査データでは、職場での人間関係が保育士の退職理由の第1位となっています。

キャリアの長い先輩や上司、同僚との考え方が合わなかったり、円滑な関係性が構築できなかったりすることで人材が定着しなくなっている状況です。

女性保育士の割合が多いなかで、男性保育士が居心地の悪さや孤独感を感じることもあります。

また、保育士同士の人間関係だけでなく、過剰な要求を受けたり、保育に関するクレームを受けたりというように、保護者とのコミュニケーションが問題になることもあります。

給料が低い

保育士を退職した人の29.2%が「給料が安い」ことを理由としています。

退職理由の第2位でもあり、多くの保育士が「給料が安い」と感じています。

令和4年賃金構造基本統計調査に基づいて実際の年収を比較してみると、全職種が496.6万円であるのに対し、保育士では391.4万円と、105.2万円もの差があることがわかりました。

他職種に就いているまわりの人と比較して給料が低いと感じ、辞めてしまう保育士も多いのでしょう。

仕事量が多く勤務時間も長い

保育士の退職理由の第3位は「仕事量が多い」、第4位は「労働時間が長い」でした。

多くの書類やイベントの企画・準備などの業務が、労働時間を増加させている原因とされています。

保育士は、子どもたちの保育をしている時間以外にもさまざまな業務に追われています。

保育だよりや月案などさまざまな書類作成の業務があるのです。

施設によっては事務担当者がいないこともあり、事務や雑務も保育士で分担して回す必要があります。

また、1年を通してイベントが多く、園児や保護者に楽しんでもらうため、一から企画し練習や準備が必要です。

保育時間中にはそれら業務の実施は難しいため、必然的に子どもたちの退園後、保育時間外での対応となります。

これにより、保育士が長時間勤務になってしまう状況が発生しているのです。

責任が重い

保育士資格を持っている人のうち約半数が、求職の際に保育士としての就業を希望しませんでした。

その理由として、「責任の重さ・事故への不安」が多く挙げられています。

保育士は、大切な子どもの命を預かる仕事です。

怪我や事故と隣り合わせである保育の現場で、子どもたちの安全を守ることはたやすいことではありません。

多くのスタッフがいて、すべての子どもに付きっきりになれれば問題ありませんが、実際は難しいのが現状です。

限られた数の保育士で、園児の成長を促せるよう遊ばせるなどしながら、安全を確保しなければならないのです。

少しでも怪我をさせたら、保護者からのクレームを受けることもあり、心身ともに疲弊してしまうこともあるでしょう。

保育士の業務に関わる責任の重さは、保護者の理解が得られたり、保育園の保育士配置基準が変更になるなどのことがない限り、解決が難しい問題となっています。

保育士の人手不足解消のための対策・解決策

保育士の人手不足を解消するための対策や解決策は、どういったことがあるでしょうか。

こちらでは、対策や解決策を解説します。

国・自治体が行っている対策

保育士の人手不足解消のために、国や自治体が行っている対策があります。

ここでは、国や自治体が行っている対策を解説します。

保育士試験の年2回実施

平成28年より、保育士資格の新規取得者の増加を図るため、年1回だった保育士試験が年2回実施されることになりました。

試験の合格率は約20%で推移しており、年2回実施に変更になったことで例年の倍の人数が保育士資格を取得できるようになりました。

養成学校を卒業すると試験が免除になる場合もありますが、独学で保育士をめざす人は保育士試験に合格する必要があります。

1年に2回の実施となることで、一度試験に落ちてしまっても、諦めずに次の試験に挑みやすくなりました。

保育士の処遇改善

保育士の待遇を改善するためのさまざまな対策も取られています。

長く働き続ける保育士を増やすため、国が定める基準に従った保育の公定価格には、平均3%程度の処遇改善加算が受けられる支援制度があります。

また、技能の習得により給与アップをめざすキャリアアップシステム構築の取り組みもなされており、実際に保育に関わる内容の研修が用意されています。

同時に保育所の管理者を対象とした雇用管理などの研修も。

自身のスキル向上とともに給料もUPする仕組みづくりが、やりがいや長く働く理由につながると考えられています。

また各自治体でも、保育士への待遇を厚くする対応がされており、その一つが家賃補助制度です。

自治体によって異なりますが、82,000円の補助が使える自治体もあります。

保育士の再就職支援

保育士の再就職を促進するために、厚生労働省では平成25年度から保育を支える保育士の確保に向けた総合的取組が開始されました。

内容としては、保育士が働きやすい環境になるよう保育所に働きかけたり、再就職を相談しやすい場所を整えたりしています。

詳細な活動としては、保育士と保育所をつなげ、就職をあっせんする保育士・保育所支援センターという施設を全都道府県に設置することをめざしています。

保育士マッチングプロジェクトでは、ハローワークを中心に、保育士が就職しやすい求人条件を提示するよう保育所へ働きかけたり、自治体と協力しながら人材確保に努める取り組みが進められています。

待機児童の解消をめざす新子育てプラン

待機児童は減少傾向にありますが、女性の就業率は上昇傾向にあります。

今後もさらに保育所が必要になることを考慮し、令和3年度〜令和6年度末までに実施される新子育てプランでは、14万人分の保育の受け皿の整備が目標とされました。

プランの一部には、短時間勤務の保育士の活躍促進もあります。

保育士は女性が多い職業のため、出産子育てなどで時短勤務や短時間勤務を希望する方も多いのが現状です。

短時間で働きたい保育士に活躍の場を促進し、常勤ではなく短時間勤務の保育士もメインで保育に入れる配置基準が設定されています。

今後も、さまざまな働き方をしたい人が、保育士として働けるシステム作りが重要と考えられています。

園や施設ができる対策

保育士の人手不足解消のために、園や施設ができる対策もあります。

ここでは、園や施設ができる対策を解説します。

労働条件の見直し

園や施設ができる対策としてインパクトがあるのが、保育士の給料アップです。

子どもの命を預かるという責任が大きい業務内容と給料のギャップを感じている保育士は、少なくありません。

そのため、前述の処遇改善加算などの財源を利用して、労働内容に見合った報酬を支払えるように改善している園や施設もあるのです。

また、残業や勤務体制といった労働条件も改善できます。

例えば、行事やイベントなどの負担が大きな業務内容の頻度や規模を見直したり、残業時間や労働量の適切な分配をめざしたりすることが有効です。

さらに、なるべく余裕のある人員配置を行い、保育士一人ひとりの負担を減らすために、資格をもたない「子育て支援員」を雇用するなどの対策も選択肢の一つとなるでしょう。

業務効率の改善

業務効率の改善も、園や施設ができる対策です。

保育士の仕事は、掃除や片付け、書類整理や掲示物の作成、保護者対応など、こまごまとしたものが多くあり、これらの積み重ねが残業が増える原因となりえます。

慣例ということで、効率的でない業務が残っていることも考えられるでしょう。

そのため、業務の棚卸しや優先順位の見直し、やめる業務や変える業務を整理して、保育士の負担を軽減することが大切です。

また、出退勤の電子管理化や連絡帳アプリの導入など、ツールやアプリといったICT技術を使用すると、業務を効率化できる可能性もあります。

働きやすい職場環境の構築

園や施設ができる対策には、働きやすい職場環境の構築もあります。

定期的な面談やハラスメント対策、相談窓口の設置など、職場環境を整備することで、保育士の働きやすさをめざすことが可能です。

風通しが良く、活発なコミュニケーションをとれる雰囲気の職場を作れるように園や施設主導で動いていくことが大切です。

また、職場環境を整えることで、保育士としてのキャリアアップもめざせます。

適切な評価制度の整備

園内の評価制度を整備して、努力が明らかに評価される仕組みを作ることで、保育士のモチベーションを高められます。

例えば、役職やグレードごとに見合った給与やボーナスを設定したり、業務の正確性やスピード、できる業務の幅や子どもへの接し方に対する評価です。

さらに、子どもへの接し方だけでなく保護者対応など、どのような保育士を評価するのかという明確な基準を設けて、透明性を持った運用とすることが大切です。

また、職員を評価するとお互いの理解が深まるため、コミュニケーションが取りやすくなります。

保育士個人ができる対策

保育士の人手不足を解消するために、保育士個人ができる対策はどういったことがあるでしょうか。

ここでは、保育士個人ができる対策を解説します。

仕事の仕方を見直す

前述のとおり、業務効率を高める取り組みを園主導で行う必要はありますが、保育士個人が業務の仕方を見直したり、工夫したりすることも大切です。

なぜなら、現場レベルでも業務フローの洗い出しやマニュアル化、改善点の考案など、既存の業務をブラッシュアップして、労働環境の向上を図る必要があるからです。

労働環境が改善できると、保育士の人手不足解消につながります。

新人や後輩の育成に力を入れる

新人や後輩保育士の育成を丁寧かつ積極的に行うことで、職場への定着率を高めることができます。

例えば、困っていることがないか、改善できる点はないかなどを、日常的なコミュニケーションをとりながらサポートしてみましょう。

保育に関する考え方が違っていたとしても、相手にきつく当たったり、意見を押し付けたりすることは避けて、相手を尊重して寄り添いながら擦り合わせる心がけが大切です。

保育士不足の現状を理解しつつ、解消をめざした政策動向にも注目しよう

給料の低さや長時間勤務、責任の重さなどの原因から、保育士不足となっている現状があります。

しかし、保育士の大切さを国は理解しており、保育士を守ろう、大切にしようとさまざまな取り組みがなされているのも事実です。

今後もさらに取り組みがすすみ、保育士が安心して働ける環境が早急に整うことが求められています。

今回は保育士の不足している原因や解決策を解説しました。

保育士を辞めていたり、辞めようか考えている人も、今後の取り組みに期待して、「また働いてみたい」「働き続けよう」と思ってもらえたら幸いです。