助産師をめざしている方のなかには、就業中の服装について知っておきたいという方もいるでしょう。

勤務することになったらどのような服装をするのか、制服はあるのかという点も気になるかもしれません。

ここでは、助産師が着用する服装について解説します。

通勤時の服装やユニフォームの選び方についてもお教えしますので、助産師をめざす方は必見です。

目次

助産師が着用する服装の種類について

助産師が就業中に着用する服装は、ほとんどの場合、看護師と同様のものです。

勤務する病院によって服装の詳細は異なるものの、基本的には看護師と同様のユニフォームを着用すると思っておきましょう。

ここでは、助産師が着る服装やキャップ、靴についてご紹介します。

ユニフォーム

助産師が着用するユニフォームは、パンツタイプの服です。

色は白や水色、淡いピンクなどさまざまなカラーがあり、病院によってはカラーが指定されます。

淡い色合いのものとは反対に、濃いネイビーをユニフォームに採用 しているところもあります。

以前までの看護師や助産師の服装といえば、ワンピースタイプが主流でした。

しかし、実用性の観点からパンツタイプが増え始め、現在ではほとんどの病院でパンツタイプのユニフォームが取り入れられています。

パンツタイプのシンプルなデザインのユニフォームですが、メーカーによって細部が異なります。

使い勝手の良さは人によって異なるため、ポケットの位置や数など、スムーズに物を取り出せるデザインのものがおすすめです。

ナースキャップ

ナースキャップは感染予防や実用性の観点から、現在はほとんどかぶることがありません。

ナースキャップは形を整えるために、いくつかの場所に糊がついています。

糊にウイルスなどが付着し、感染してしまうことが危惧されているのです。

また、ナースキャップは実用性がほとんどないことも、廃止となった理由です。

病院によっては採用しているところもありますが、今後廃止になる可能性は充分にあります。

ナースシューズ

ナースシューズといえばサンダルというイメージを持つ方もいるかもしれませんが、現在ではスニーカーを履く人もいます。

ワンピースタイプのユニフォームが主流だった頃は、サンダルをセットで履いていました。

しかし、パンツタイプへの移行にともない、足元はスニーカーが主流となっています。

看護師・助産師ともに迅速な対応を求められる場面も多いため、サンダルでは素早く動けません。

スニーカーはつま先からかかとまでしっかり覆われ足にフィットしているため、素早く動けて落下物から足を守ることも可能です。

ユニフォームを選ぶ際のポイント

ユニフォームは豊富な種類があるため、自身が気に入るものを選ぶことが大切です。

しかし、病院によっては規定があったり、選べる種類が限定されていたりするため、選択肢が狭くなってしまうかもしれません。

ここでは、ユニフォームを選ぶときに見ておきたい3つのポイントをご紹介します。

機能性で選ぶ

毎日着用し、仕事をする服装なので、機能性に優れているかどうかをチェックしましょう。確認しておきたいポイントは、ストレッチ性や速乾性、形態安定加工が施されているかです。

看護師同様、助産師は病院のなかを移動することが多いため、動きやすい服装が求められます。

パンツタイプのユニフォームであっても、伸縮性のない服では動きづらさを感じるため、体の動きに合わせて服が伸縮するものを選びましょう。

暑い時期は汗をかいても気にならないよう、速乾性のあるものがおすすめです。

また、洗濯をしてもしわになりにくい形態安定加工が施されていれば、洗濯のたびにアイロンをかける手間も減らせます。

デザインで選ぶ

自分好みのデザインを選ぶことで、仕事へのモチベーションアップにつなげられます。

前述したように、現在はパンツタイプのユニフォームが主流です。

しかし、病院によってはワンピースタイプをOKとしているところもありますので、スカートでも問題なく動ける方はワンピースを選択肢に入れても良いでしょう。

ユニフォームにはスポーツブランドが展開しているものや、ポケットの大きさなどにこだわりがあるものなどさまざま種類があります。

カラーも豊富に展開されているため、病院規定の範囲内でお気に入りの一着を選んでください。

身なりで気をつけたいポイント

助産師は、清潔感が求められる職種です。

清潔感のない服装だと患者さんに不快感を持たれるため、服装などの身なりには充分に注意しましょう。

ユニフォームなどに汚れがないこと、しわがないことはもちろんですが、髪型にも気を付けなければなりません。

髪が長い人は肩につかないように1つに結んでおきましょう。

結ぶ位置は耳の高さくらいで、お団子にしても構いません。

誰から見ても清潔に見えることが大切なので、不潔な印象を持たれる姿ではないかを出勤前に確認しておいてください。

助産師の通勤服

助産師として勤め始めたら、毎日勤務先に通勤しなければなりません。

通勤時の服装は自由な場合もありますが、病院によっては規定があるところもあります。

ここでは、助産師は通勤時にどのような服装をすべきかをご紹介します。

規定の有無は施設によって異なる

病院によっては通勤時の服装にも規定があるため、勤務先に応じて私服も考えなければなりません。

勤務中はユニフォームを着用するため、通勤時の服装はどのようなものでも可としているところもあります。

しかし、通勤中に患者さんのご家族とばったり会う可能性もあるため、派手な服装や不潔な印象の服装はNGとしている病院もあるのです。

勤務先の規定を確認しておきましょう。

着替えやすさや清潔さがポイント

規定の有無に関わらず、着替えやすく、人を不快にさせない印象の服を着用することがおすすめです。

病院に到着した途端に分娩室に来るよういわれることもあるため、すぐにユニフォームに着替えられる着脱しやすい服が便利です。

また、清潔感のある服装であれば通勤時に患者さんや患者さんのご家族と会っても嫌な印象を持たれません。

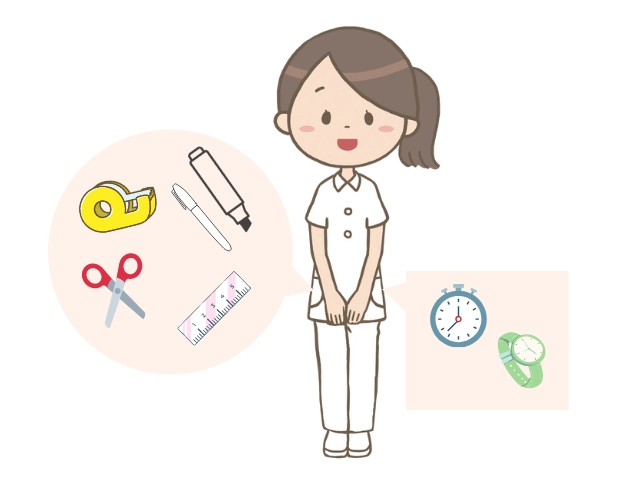

助産師の必需品

助産師は、仕事中にさまざまな道具を使います。

常に持っておきたい道具には複数の種類があるため、ここで紹介します。

勤務先が決まったら、必要なものを早めに揃えておくことがおすすめです。

ポケットのなかには頻繁に使用するものを入れておく

助産師の勤務中には、さまざまな道具を使うため、必要な道具はユニフォームのポケットに入れておかなければなりません。

しかし、使うものすべて入れるとポケットがぱんぱんになって動きづらくなるため、必ず使うものだけを入れておきましょう。

タイマー・時計

助産師は複数の妊婦さんや赤ちゃんを担当することになるため、時間管理が大切です。

モニターを外す時間や点滴が終わるタイミングなど、時間がわからなければ管理ができないことも多くあるため、すぐに把握できるようタイマーか時計を持っておく必要があります。

3色ボールペン・黒マジック

助産師は記録を残す作業もあるため、筆記用具が必要不可欠です。

筆記用具は赤や黒、青などが1つにまとまっているボールペン1本と、黒マジックを持っておきましょう。

日勤や夜勤の看護記録、分娩時の記録などいくつもの記録があり、病院によってはそれぞれの記録に合わせて色を変えるよう指示されます。

複数の色がまとまったボールペンであれば、1本ですべての記録作成が可能です。

黒マジックは点滴袋への目盛りの記入や、新生児の足に付けるベルトなどに名前を記入する際に使用します。

定規

助産師は、陣痛が始まったお母さんの内診を行います。

経験の多い助産師であれば指を使って子宮口の大きさを測れるものの、経験を積むまではおおよその数値を報告するのに自信が持てないこともあるでしょう。

定規があれば報告の際に目安として確認できるため、勤め始めの時期には持っておくと良いでしょう。

ハサミ

勤務中に何かを切らなければならないことが多いため、カバー付きのコンパクトなハサミを持ち歩くことがおすすめです。

例えば、点滴を終えたあとは点滴の袋・チューブ・針に分けて捨てなければなりません。

すべてを切り離す作業に、ハサミを使用するのです。

その他に必要なものはカートに入れよう

患者さんの検診に必要だけど持ち運ぶことができないものは、カートに入れておきましょう。

ナースルームには助産師が使うカートがあり、そのなかに検診時に使用する聴診器や体温計、メジャーやアルコールを入れています。

必要だけど使用頻度が多くないものはカートに、使用頻度が多く持ち運べるものはポケットに入れておいてください。

助産師は清潔感のある服装で

助産師は看護師同様、ユニフォームが定められていることが多くなっています。

病院の規定によって選択肢が異なるので、規定を確認したうえで、使いやすく自分好みのデザインを選びましょう。

通勤時・勤務中ともに気を付けたいのが、身なりの清潔感です。

不潔な印象を持たれると仕事にも支障が出てしまうため、誰と会っても問題ないよう、清潔感のある服装を心がけてください。