理学療法士の資格を活かして年収を上げる方法の一つに、スポーツトレーナーになることが考えられます。

本業を活かして、収入を増やす持続可能な稼ぎ方かもしれません。

とはいえ、実際にはどのくらいの収入が見込めるのかわからない方も多いでしょう。

そこで、この記事では、理学療法士がスポーツトレーナーになった場合、収入面で有利なのかを検証します。

目次

理学療法士とスポーツトレーナーの年収は?

実際に、スポーツトレーナーの平均年収を見てみましょう。

| 職 種 | 年 収 |

| スポーツトレーナー | 418.4万円 |

| 理学療法士 | 426.5万円 |

スポーツトレーナーと理学療法士の年収は、どちらも同じ水準のように見えます。

しかし、スポーツトレーナーの年収は1,000万円を超えることもあり、働き方や勤務先によって大きな差があるのが実情です。

この数字は、「日本スポーツ協会の第一回日本のトレーナー実態調査(2018年)」の結果をもとにしたものです。

調査対象は以下のようになっています。

- 日本国籍を持つ20歳以上

- かつ下記の①、②、③のいずれか

- 日本国内外に住むAT資格保有者

- トレーナー活動を職業として行っている人(資格の有無を問わない)

- トレーナー活動を何らかの形で行っている人(資格の有無を問わない)

コーチやスポーツドクターと協働しながらスポーツ選手をサポートする資格です。具体的な業務内容

・スポーツ外傷や障害の予防

・コンディショニング

・リハビリテーション

・救急措置

・健康管理

など

国家資格ではなく民間の資格です。

日本スポーツ協会やジャパン・アスレチック・トレーナーズ協会、NATA公認アスレティックトレーナーなど、さまざまな機関で取得をめざせます。

次に、スポーツトレーナーの詳しい年収を見ていきます。

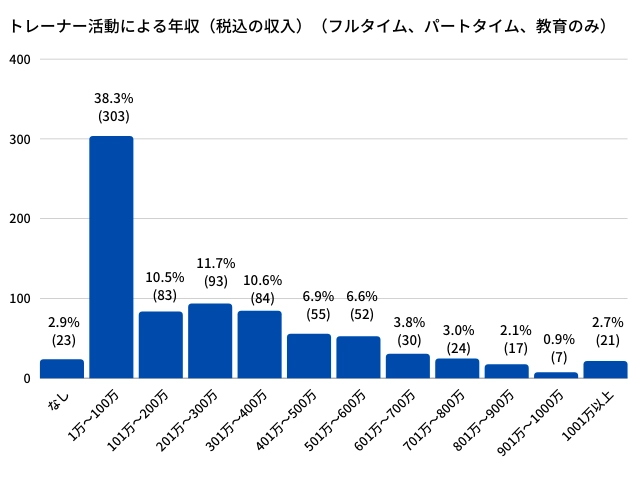

スポーツトレーナーの年収で最も多いのは1万~100万円の層

下の図は、スポーツトレーナーの年収別の割合です。

参考:公益財団法人日本スポーツ協会 第一回 日本のトレーナー実態調査

一番多いのが1万〜100万円の層であり、全体の約40%を占めています。

500万円以上の収入がある人は全体の約20%、1,000万円以上は2.7%と、ほんの一握りであることがわかります。

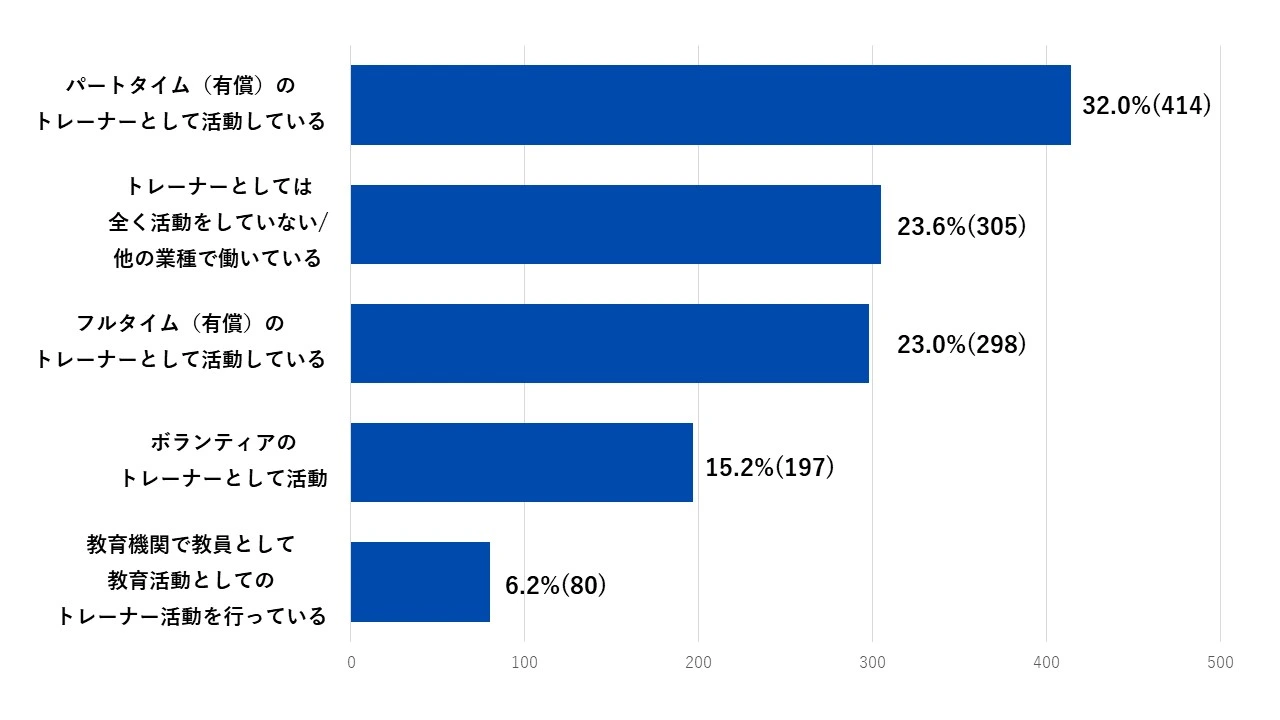

スポーツトレーナーはパート・アルバイトが多い

次に、スポーツトレーナーの雇用形態を見てみましょう。

スポーツトレーナーは、パート・アルバイトとして勤務する人が一番多くなっています。

参考:公益財団法人日本スポーツ協会 第一回 日本のトレーナー実態調査

パート・アルバイトとして勤務している人が全体の32%です。

次いで、トレーナーとしては全く活動していない人の23.6%があり、フルタイムで活動している人は23%です。

スポーツトレーナーの派遣会社もあり、派遣で働くスポーツトレーナーも少なくありません。

主に社会人や大学、高校のチームとの契約などで、派遣が活用されています。

なかには、組織に属さず、スポーツチームや選手個人と専属契約を結び、フリーランスとして活動する人もいます。

ただし、決まった期間で更新契約を交わすケースが主であり、チームや選手の成績が不振だと契約を打ち切られるリスクがある働き方です。

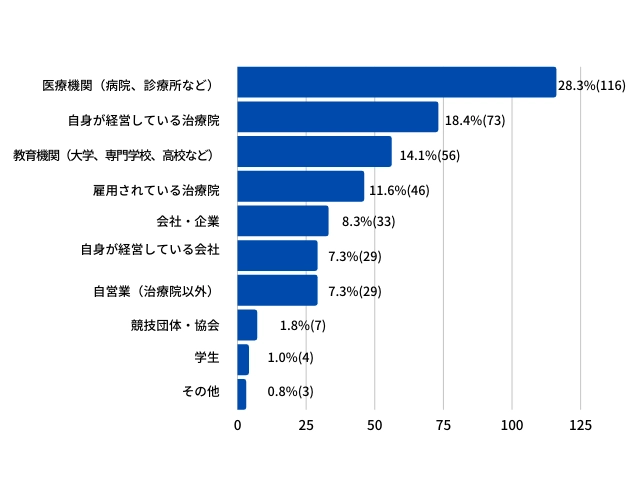

パート・アルバイトスポーツトレーナーのメインの勤務先は医療機関

下の図は、パート・アルバイトで勤務しているスポーツトレーナーの主な就業先です。

勤務先は多岐に渡り、どのような場所で働くかによってスポーツトレーナーとしての難易度や収入も異なります。

参考:公益財団法人日本スポーツ協会 第一回 日本のトレーナー実態調査

メインの勤務先は医療機関であり、競技に関わるトレーナーは2%にも届きません。

本職でスポーツに携わるトレーナーは、一部であることがわかります。

理学療法士の資格があるとスポーツトレーナーの年収は高くなる?

ここまで、スポーツトレーナーの年収が勤務場所や雇用形態などにより大きく異なることを解説してきました。

では、国家資格である理学療法士の資格を保有していれば、他のスポーツトレーナーと差別化を図れ、給料アップが望めるのかを解説していきます。

資格の有無による年収差はあまりない可能性がある

スポーツトレーナーは、ケガの予防やリハビリ指導などの代替医療を行う場合もあり、医療系の資格を持っているケースが多く見られます。

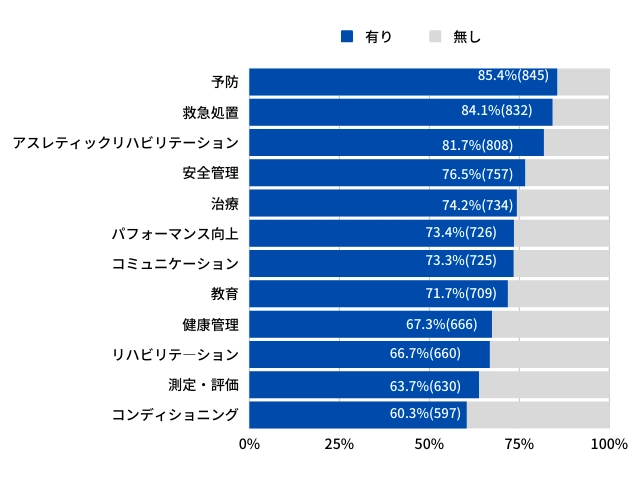

下の図は、トレーナーが治療の介入のために行っている手段の割合です。

参考:公益財団法人日本スポーツ協会 第一回 日本のトレーナー実態調査

それぞれの専門性を活かして、選手のパフォーマンスを高めようとしていることが見て取れます。

スポーツ選手はケガがつきものであるため、治療行為ができる柔道整復師や鍼灸師の資格を一つ持っていると、スポーツ現場では有利でしょう。

一方で、直接治療に携わらない理学療法士の資格があっても、有利に働くとは断言できません。

理学療法士がスポーツトレーナーになっても、理学療法士だからという理由だけで収入が増えることは期待しないほうが良いでしょう。

とはいえ、理学療法士の資格も医療の専門知識と技術を持っていることの証です。

後述するように、スポーツトレーナーにはリハビリテーションの需要があるので、別の資格と組み合わせるなどすれば、スポーツトレーナーとして差別化を図れる可能性があります。

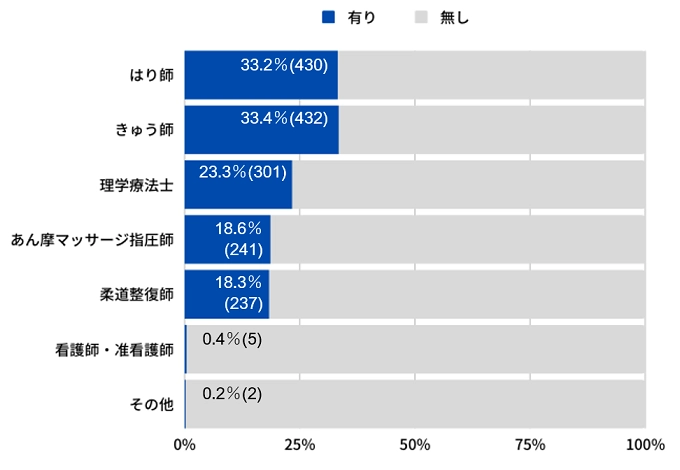

スポーツトレーナーが持っている医療系の資格

下の図が、スポーツトレーナーの保有している医療関連の資格です。

参考:公益財団法人日本スポーツ協会 第一回 日本のトレーナー実態調査

鍼灸師は、はり(鍼)やおきゅう(灸)でツボに刺激を与えて自然治癒力を高め、病気の改善や回復をサポートする東洋医学の専門家です。

はり師ときゅう師は、それぞれ別の国家資格ですが、両方の資格を取得すると鍼灸師と呼ばれます。

はりとおきゅうは体の調子を整える作用があるため、スポーツ界でも注目される存在です。

あん摩マッサージ指圧師は、あん摩やマッサージ・指圧を施して痛みを緩和させます。

はり師・きゅう師と同様に国家資格です。

柔道整復師は、骨・関節・筋肉・靭帯などの部位にケガを負った場合、手術ではなく整復や固定法を用いてケガに対応します。

他の資格と同じく国家資格であり、医学の基礎やテーピング・固定による治療法を身につけます。

治療のための介入にリハビリテーション業務もある

上の図でも紹介したように、スポーツトレーナーが実際に介入する治療法の手段は、リハビリテーションが7割を超えています。

では、理学療法士が担う一般的なリハビリテーションとスポーツトレーナーとでは、どのような違いがあるのでしょうか。

スポーツトレーナーとしてリハビリテーションを担う場合、下記のことを基本に施術します。

- 患部を元の状態に戻すだけでなく、元の状態よりも高いパフォーマンスが出せることをめざす

- 決められた期日(試合など)に間に合わせる

目標とする状態や期間が、これまでの対象とは異なります。

一般的に、早いペースでの患部の治癒が求められるでしょう。

一般的なリハビリテーションとは少し異なりますが、スポーツの分野でも理学療法士の資格が活かせます。

副業でスポーツトレーナーを考えているなら条件のチェックを

スポーツトレーナーとして活躍している人たちは、医療系の国家資格を保有している人が多く、なかには複数取得している人もいます。

そのなかで、治療手段がない理学療法士の資格のみでは、年収アップにつなげるのは難しいかもしれません。

理学療法士が柔道整復師や鍼灸師などの資格も取得した場合は、スポーツトレーナーとして重宝されるでしょう。

しかし、そもそもスポーツトレーナーの求人はそれほど多くなく、また、スポーツトレーナーの多くが首都圏で働いていることも調査ではわかりました。

そのため、住む場所にもよりますが、本職としての転職はかなり厳しいものになると予想されます。

副業でスポーツトレーナーを始めるのにしても、待遇や条件をよく確認して、やる価値があるかどうかを冷静に判断する必要があるでしょう。