言語聴覚士とは、コミュニケーションや嚥下・摂食に障害をもつ患者さんのリハビリを行う仕事です。

国家資格が必要な職業となるため、挑戦するハードルは高く見えますが、実は言語聴覚士は社会人からでもめざすことができます。

なかには転職や結婚、出産を経てから、第二のキャリアとして言語聴覚士になった方もいます。

本記事では、社会人から言語聴覚士をめざす方法について具体的に説明していくので、言語聴覚士に興味がある、という方はぜひチェックしてみてください。

目次

言語聴覚士は社会人からめざす人もいる

言語聴覚士は、社会人経験を経てからめざす方も多くいます。

実際に、ある専門学校の言語聴覚士科の新入生データでは、約7割ほどが社会人経験ありの方で構成されています。

社会の高齢化が進む日本では、摂食嚥下に障害のある高齢者が急増しています。

そのため、言語聴覚士の需要はますます高くなることが予想されるでしょう。

また、言語聴覚士は一般の病院だけでなく、訪問リハビリテーションや介護老人保健施設といった、病院以外で働くケースも増加しています。

年齢によって就職が不利になるのでは、と不安に思う方もいるかもしれませんが、新卒者でなくても就職先は多くあるので安心して良いでしょう。

言語聴覚士は働きながらや子育てしながらでもめざせる

言語聴覚士の専門学校では、基本的に昼9時頃授業が開始され、夕方16〜17時頃には授業が終了します。

実習中は、記録や復習・予習などで時間が多くとられることもありますが、基本的に夜は自由という場合がほとんどです。

子育てをしている方は、日中の預け場所や、こどもの具合が悪くなったときの対処法は事前に考えておく必要があるでしょう。

そのため、パートナーの協力も必要となります。また、親世代が頼れるようであれば協力してもらうのも1つの手です。

また、なかには夜間部を用意している専門学校もあります。

そのため、日中は働き、夕方から夜にかけては学校という通学の仕方も可能となります。

言語聴覚士に社会人からなる方法

言語聴覚士になるためには、国家試験に合格し、厚生労働大臣の免許を受ける必要があります。

国家試験を受けるためには、法律で定められた科目や実習を専門学校や大学で履修しなければなりません。

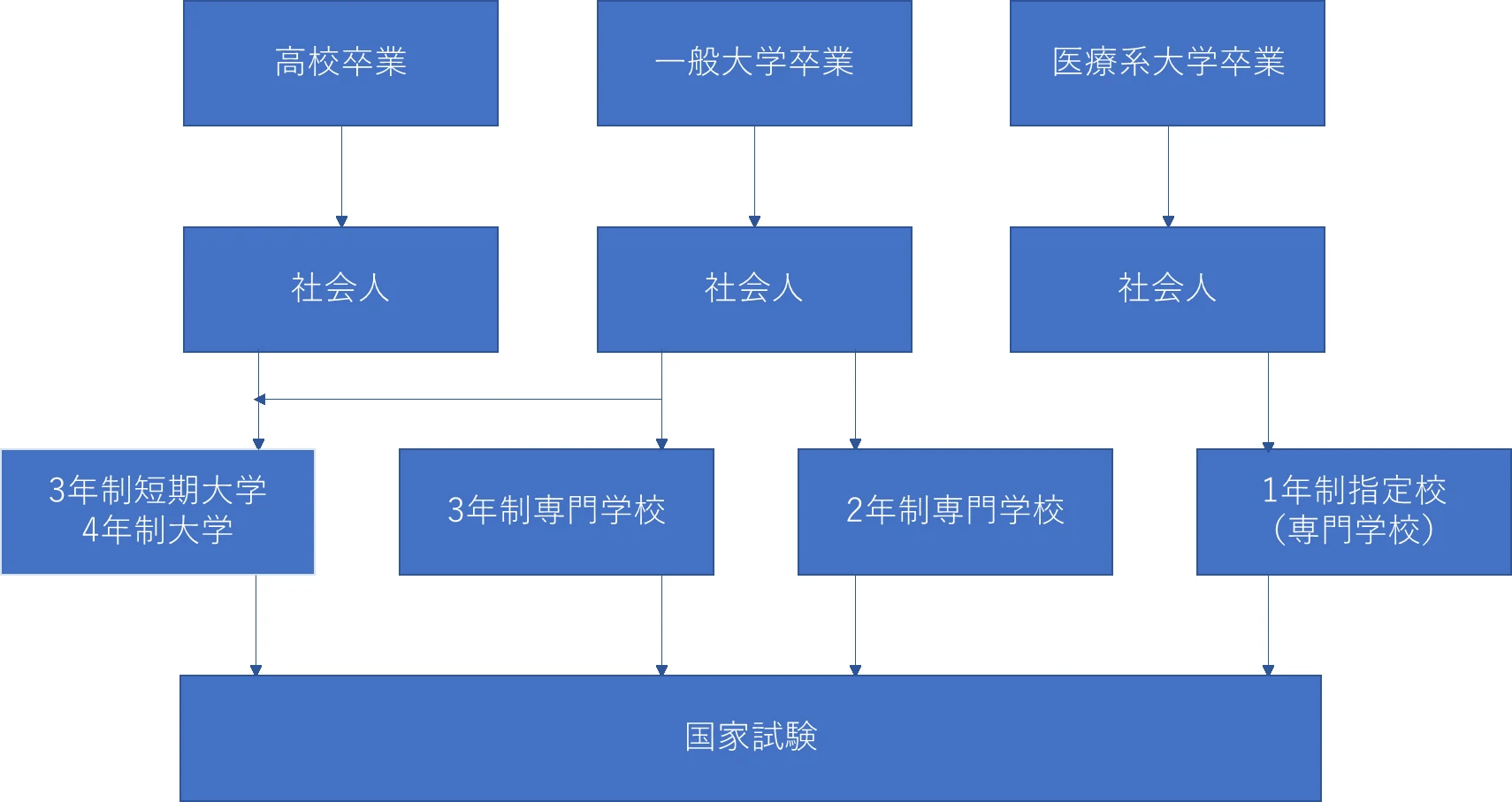

社会人から言語聴覚士になる場合、高校卒業者、一般大学卒業者、医療系大学卒業者で国家試験の受験資格を得るまでのルートが異なります。

言語聴覚士になるための詳しい方法に関しては、こちらの記事を参照してください。

高校卒業者の場合は養成学校に3~4年通う

高校卒業資格を持っている方は、文部科学大臣が指定する短大・大学、または都道府県知事が指定する言語聴覚士養成所(3~4年過程)を卒業することで、言語聴覚士国家試験受験資格が得られます。

4年制と3年制の違いは、一般教養科目の履修数と時間に大きく現れます。

4年制の大学では、解剖学や病理学、技術といった言語聴覚士として必須となる科目とは別に、心理学や社会学、福祉学といった教養的な学問についても学びます。

また、4年かけてじっくり学べるため、比較的時間にゆとりを持つことができます。

3年制の学校では、実習や技術にフォーカスしたカリキュラムが組まれていることが多いです。

就職時、現場の即戦力となるような教育が重視されているのです。

また、専門学校では就職サポートや国家試験にむけた受験対策も早いうちに行う学校が多いのも特徴です。

少しでも早く言語聴覚士になり、現場で活躍したいという人には向いていますが、実習が連日組まれるなど、ハードスケジュールであることは覚悟しなければいけません。

四年制大学卒業者の場合は養成学校に2年通う

4年制の一般大学を卒業している場合は、2年制、3年制の養成学校を卒業することで言語聴覚士国家試験の受験資格を得られます。

もちろん、じっくり学びたい方は3〜4年制の大学・短大へ進学することも可能です。

2年制の言語聴覚士の専門学校や短大では、社会人経験を持つ人も多く通っています。

自分と同じ立場や境遇で切磋琢磨しながら国家試験をめざせるため、学校生活を楽しく安心して過ごしやすいです。

また、なかには夜間部を用意している学校もあります。

自分のライフスタイルにあった学校を見つけましょう。

一定基準の科目をすでに習得している場合は1年制の指定校に通う

医療系大学を卒業していて、決められた履修分野を一部習得している方は、1年制の専門学校・短期大学に通うだけで言語聴覚士国家試験の受験資格が得られます。

2022年5月現在、1年制で言語聴覚士の履修を習得できる学校は、大阪の白鳳短期大学のみです。

関西在住であれば通学は可能ですが、関東での通学に限定すると、医療系大学卒業であっても2年制の専門学校に進学しなければならない恐れがあります。

通信教育のみでは言語聴覚士になれない

社会人から言語聴覚士を目指すデメリットは、国家資格受験を得るために時間がかかることです。

言語聴覚士は、通信教育のみでは資格を得ることができません。

言語聴覚士は、文部科学大臣もしくは都道府県知事が指定した学校を卒業しなければならないと法律で定められています。

コミュニケーションを医療的側面からサポートする職業であり、知識だけではなく、実際の現場で技術を身に着ける必要があるため、通信教育のみでの対応は認められていないのです。

また、厚生労働省による言語聴覚士の国家試験合格率は、令和4年度で75%となっています。

他の医療職と比べても、合格率は決して高くありません。

専門性も高いため、しっかり勉強して対策をとることが大切です。

学校を選ぶ際には、国家試験の合格率も見ておくといいでしょう。

90%以上の合格率を出している学校では、しっかりと国家試験にむけた対策もしているところも多いです。

社会人経験を武器にして言語聴覚士をめざそう!

言語聴覚士は、さまざまな年齢、社会背景を持った患者さんと接する職業であり、知識や技術だけではなく豊かな人間性も必要です。

自分の経験や他業種での過去の経歴が、ひょんなことから患者さんとの信頼関係を構築するきっかけになることもあります。

社会人を経て言語聴覚士をめざすことは、一概に遠回りというわけでもないのです。

現在ついている職業が言語聴覚士とは関係のない仕事であったとしても、日々の業務や患者さんとの関わりで役立てられる可能性もあります。

これから言語聴覚士をめざす方は、ぜひ本記事を参考に言語聴覚士としての道を真剣に考えてみてください。