医療機関を受診した際に発行される処方箋は、医師から処方された薬を、調剤薬局で受け取る際に必要な書類です。

本記事では、処方箋の記載内容や種類、処方箋があることによるメリットなどを解説します。

目次

処方箋とは?

処方箋は、医師によって交付される書類で、患者さんの治療に必要な薬の名称や量、服用方法などが記載されたものです。

薬剤師は、処方箋の内容を確認し調剤を行います。

医師と薬剤師がそれぞれの役割で、患者さんをサポートすることを「医薬分業」と呼び、医薬分業に欠かせないものが「処方箋」です。

なお、処方箋の有効期限は4日間です。

処方箋の有効期限について詳しく知りたい方は、以下の記事を参照してください。

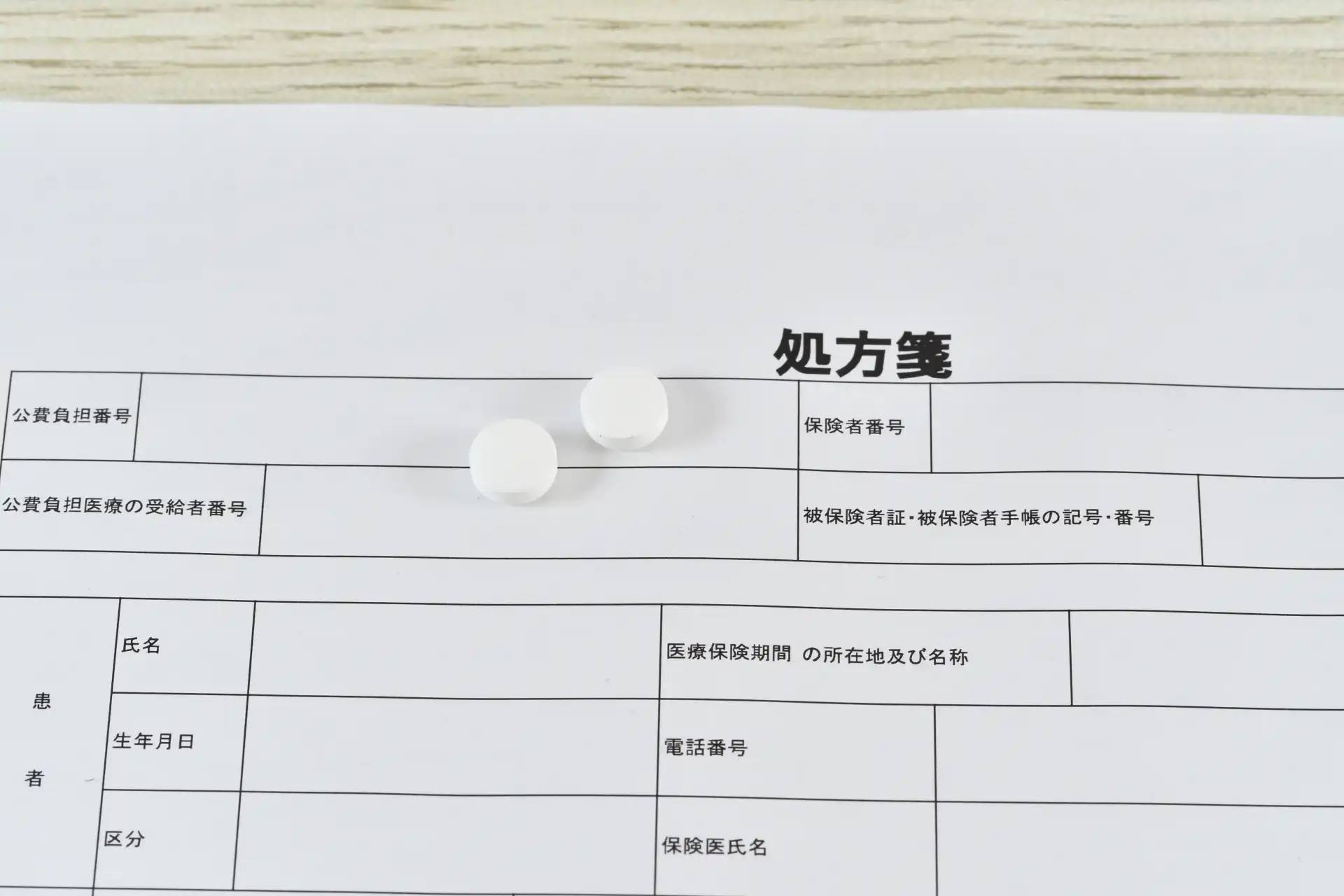

処方箋に記載されている内容

処方箋に記載する内容は、医師法施行規則第21条によって、以下のように明記されています。

- 患者さんの情報

○ 氏名

○ 年齢 - 薬の情報

○ 薬名

○ 分量

○ 用法

○ 用量 - 病院・診療所の情報

○ 名称

○ 住所 - 発行年月日・使用期間

- 医師の記名・署名・押印のいずれか

処方箋には、患者さんの診断名に関する情報は記載されていません。

処方箋だけでは患者さんの状態がわからないため、薬剤師が必要に応じて確認します。

処方箋は誰が出せる?

処方箋を発行できるのは、医師と歯科医師、獣医師のみです。

また、薬剤師法施行規則第16条に「処方箋を交付した医師、歯科医師又は獣医師の氏名」を処方箋へ記載する必要があると明記されています。

薬剤師の主な業務は、処方箋を確認し調剤と服薬指導を行うことです。

処方箋は、医師の診察を必ず受けたうえで発行され、薬剤師は処方箋がなければ、薬を渡すことはできません。

処方箋の持ち込みは、調剤薬局や保険調剤をしているドラッグストアであれば、全国どこでも可能です。

詳しくは以下の記事を参照してください。

処方箋の種類は?

処方箋の種類は、以下の3種類です。

- 院内処方箋

- 院外処方箋

- 麻薬処方箋

院内処方箋は、医療機関にとってのメリット・デメリットを合わせて紹介します。

院内処方箋

院内処方箋とは、発行元の医療機関でのみ使用可能な処方箋のことです。

医療機関にとってのメリット・デメリットを以下の表にまとめます。

| メリット | ● 一部の内容を省略できる(保険者番号や医療機関の名称など) ● 約束処方の記載ができる |

|---|---|

| デメリット | ● 調剤する人件費がかかる ● 在庫リスクがある(場所・在庫切れ・使用期限切れ) ● 仕入れに消費税がかかる |

一方で患者さんにとっては、院内処方箋は診察後に病院やクリニックで薬を受け取れ、調剤薬局に行く手間を省けます。

また、調剤薬局へ調剤料などを支払う必要が無いため、医療費が安くなることも重要なメリットです。

院外処方箋

院外処方箋とは、診察を受けた医療機関とは別の調剤薬局で、薬をもらうための処方箋のことです。

院外処方箋は、医療機関と調剤薬局の2ヵ所でチェックされるため、他の医療機関から処方されている薬を含めて確認できます。

例えば、患者さんが異なる医療機関から処方された薬が併用禁忌であれば、薬剤師の疑義紹介によってリスク軽減できるため、患者さんにとって大きなメリットです。

一方で院外処方箋による患者さんのデメリットには、調剤薬局へ行く手間や、調剤料などの費用が加わることで院内処方箋と比較して自己負担金額が高くなることがあります。

麻薬処方箋

麻薬処方箋とは、モルヒネ製剤などの医療用麻薬を処方する際に用いられる処方箋のことです。

医療用麻薬は、主に癌性疼痛などの激しい痛みに使用されますが、痛みがない人が服用すると「精神依存」につながるため、取り扱いには厳重な注意が必要です。

よって麻薬処方箋は、院外処方箋と院内処方箋で記載内容に違いがあります。

院外処方箋は、通常の処方箋の内容に加えて、患者さんの住所と麻薬施用者免許証番号を明記しなければなりません。

一方で院内処方箋は、患者さんの住所と処方箋の使用期間、麻薬診療施設の名称・所在地の省略が可能です。

また、麻薬処方箋に対応できる調剤薬局は、都道府県知事の免許を必要とします。

処方箋の有無で何が変わる?

処方箋がある場合のメリットは、以下の通りです。

- 医療用医薬医薬品を受け取ることができる

- 保険適用される

- 医師と薬剤師の役割分担ができる

医療用医薬品を受け取ることができる

処方箋があれば、医療用医薬品を受け取ることができます。

医薬品の分類による、処方箋の有無は表の通りです。

| 医薬品の分類 | 処方箋の有無 |

|---|---|

| 医療用医薬品 | 有 |

| 要指導医薬品 | 無 |

| 一般用医薬品 | 無 |

医療用医薬品とは、医師が診断に基づいて発行する処方箋によって、薬剤師が調剤し患者さんに渡される薬です。

要指導医薬品と一般用医薬品は、調剤薬局やドラッグストアなどで処方箋なしで購入できます。

処方箋なしで医療用医薬品を購入する方法について知りたいかたは、こちらの記事をご覧ください。

保険適用される

処方箋が必要な医療用医薬品は、保険適用となるため、自己負担額は3割以下となります。

しかし、薬価基準に収載されていない以下のような医薬品は、疾患の治療として認められていないため、保険適用外です。

- ワクチン

- 避妊薬

- 薄毛治療薬など

また一般用医薬品には、保険は適用されません。

つまり花粉症の場合、クリニックを受診して抗アレルギー薬をもらうほうが、市販で抗アレルギー薬を購入するより安くなるケースもあります。

医師と薬剤師の役割分担ができる

医師と薬剤師の役割分担である医薬分業のために、重要な役割を果たしているのが処方箋です。

医師は患者さんの病名を診断し、適切な治療薬を処方します。

薬剤師は、調剤や継続的服薬指導、服薬状況を医師へフィードバックを行い、医薬分業によってそれぞれの専門的役割を全うすることが可能です。

また、薬剤師による患者さんの継続的フォローによって、残薬解消につながったり、服薬アドヒアランスが向上したり、副作用を早期に発見したりといった成果が得られています。

処方箋は薬を安全に使うために重要な役割がある

処方箋は、薬を安全に使用するために重要な役割を担っています。

特に院外処方箋によって、医薬分業が可能となり、医師・薬剤師それぞれの専門的役割を全うすることが可能です。

薬剤師が医師の処方箋をチェックし、患者さんを継続的にフォローすることで、患者さんは薬を安全に服用できるようになります。