新型コロナウイルスや人手不足の影響により、日本の病院経営は厳しい状況に陥っています。

2021年に赤字経営となった病院は7割を超え、有床の病院は年々減少し、病院の廃業率は増加傾向にあります。

病院経営の危機を打破するためには、実態を正確に把握し、適切な対策を講じることが不可欠です。

本記事では、病院経営の厳しい現況や赤字を黒字へ導く具体策などを解説します。

目次

病院経営が厳しい状況に陥る理由とは

病院の経営が厳しい状況に陥る理由は、以下の3つに起因します。

- 人手不足と人件費の増加

- 新型コロナウイルスの影響

- 病床稼働率の低下

問題点を把握すれば、改善策が立てやすくなるでしょう。

人手不足と人件費の増加

医療や福祉業界の人手不足は、病院経営を圧迫する要因の一つです。

厚生労働省の労働経済調査による、正社員等労働者過不足判断D.I.は以下のとおりです。

| 産業 | 労働者過不足判断D.I. | |||

|---|---|---|---|---|

| 令和2年8月 | 令和3年8月 | 令和4年8月 | 令和5年8月 | |

| 調査産業計 | 21 | 29 | 41 | 45 |

| 医療・福祉 | 40 | 41 | 53 | 61 |

D.I.(ディフュージョン インデックス)は、労働者が「不足」と答えた事業所の割合から「過剰」と答えた事業所の割合を引いた数値です。

高い数値は、人手不足と感じている事業所が多いことを示唆しています。

令和5年までの4年間で、医療福祉分野のD.I.値は常に産業全体を上回り、慢性的な人手不足が続いているとわかります。

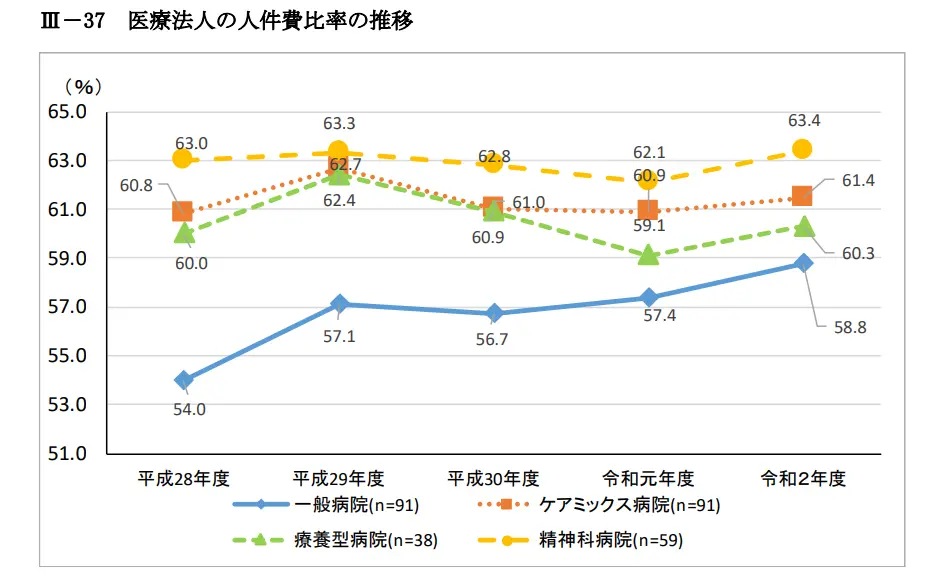

出典:病院経営管理指標及び医療施設における未収金の実態に関する調査研究 (厚生労働省)

次に一般病院の人件費率の推移を見ると、平成28年から令和2年まで継続的に上昇しています。

一般的な病院のコスト構成は、医薬品が20%前後で委託費は6%前後、設備関係やその他諸経費は17%前後が目安です。

人手不足により人件費の占める割合が高まると、経営圧迫の要因となり病院が赤字に陥る可能性があります。

新型コロナウイルスの影響

新型コロナウイルスの拡大は、多くの病院に影響を及ぼしました。

以下は、2019年から2021年の医業利益の推移です。

| 医業利益 | 2019年10月 | 2020年3月 | 2021年3月 | |||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 赤字 | 黒字 | 赤字 | 黒字 | 赤字 | 黒字 | |

| コロナ患者 受入なし |

27.7% | 72.3% | 41.9% | 58.1% | 36.1% | 63.9% |

| コロナ患者 受入あり |

35.7% | 64.3% | 56.9% | 43.1% | 62.2% | 37.8% |

参考:

新型コロナウイルス感染拡大による病院経営状況の調査(2020年度第3四半期)

新型コロナウイルス感染拡大による病院経営状況の調査(2020年度第4四半期)

2020年3月以降、コロナ患者を受け入れた病院は赤字幅が拡大し、受け入れていない病院は引き続き黒字を維持しているのが特徴です。

赤字となった原因は、外来患者の減少や感染対策にともなうコストの増加など、コロナウイルス流行による複合的な要因が影響していると考えられます。

病床稼働率の低下

病床稼働率の低下も、病院経営の悪化につながる原因です。

病床稼働率は、病院のベッドがどれだけ効率的に稼働しているかを示す指標であり、高い数値は利益の向上が期待できます。

以下は、医療機関の人口10万対1日平均患者数・病床の種類別における病床利用率の推移です。

| 令和元年 | 令和2年 | 令和3年 | |

|---|---|---|---|

| 病床利用率 | 80.5% | 77.0% | 76.1% |

参考: 医療施設調査(厚生労働省)

一般的に、病床稼働率の損益分岐点は80%と考えられていますが、日本の医療機関では令和2年から分岐点を下回っており、これは令和2年から発生したコロナウイルス拡大の影響もあり、病床稼働率が低下した可能性があります。

日本の病院経営|厳しい現実の実情

日本の病院数は減少し、赤字病院の増加が深刻な課題となっています。

以下では、日本の病院経営の実情を詳しく解説します。

日本の病院数の減少

国内では厳しい経営状況にある病院が増加し、病院数は減少傾向にあります。

過去20年間の医療機関の施設数の変化は、次のとおりです。

| 病院 | 診療所 | |

|---|---|---|

| 2004年4月 | 9,082 | 96,506 |

| 2008年4月 | 8,747 | 99,631 |

| 2013年4月 | 8,512 | 100,641 |

| 2018年4月 | 8,327 | 102,298 |

| 2023年4月 | 8,135 | 105,119 |

20年間で病院数は約950件も減少し、2003年の9,082件から2023年には8,135件となっています。

一方で、無床診療所は2023年に105,119件に達し、増加数は約8,500件です。

この結果から、有床の一般病院が減少し、入院施設のない無床診療所が増加傾向であるとわかります。

病院経営の赤字率の増加

赤字となる病院が増加している実態もあります。

厚生労働省の調査による医業利益における赤字病院の割合は、次のとおりです。

医療機関の赤字率は、2022年度の65.8%から2023年は70.3%へと、4.5%上昇しています。

7割を超える病院が赤字に陥るという背景には、物価高騰や新型コロナウイルスなども要因の一つと考えられるでしょう。

病院の廃業率は増加傾向

2021年の病院・診療所・歯科医院の休廃業・解散および倒産件数は600件で廃業率は0.33%に達し、前年より59件増加しています。

なお廃業率0.33%という数値は、2021年の医療機関の施設数180,396件に基づいて算出しています。

以下は、2016年から6年間にわたる医療機関の休廃業・解散および倒産件数と廃業率です。

| 2016年 | 2017年 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 休廃業・解散 | 469件 | 461件 | 488件 | 547件 | 514件 | 567件 |

| 倒産 | 34件 | 25件 | 40件 | 45件 | 27件 | 33件 |

| 廃業率 | 0.28% | 0.27% | 0.29% | 0.33% | 0.30% | 0.33% |

廃業率の推移を見ると、2016年から2021年にかけて増加傾向にあるとわかります。

医療機関の廃業率の増加には、次のような要因が考えられます。

- 経営不振

- 医師の高齢化

- 後継者不足

病院が安定した病院経営を行うために必要な患者数は、1日40人程度が目安です。

しかしコロナウィルスの影響や知名度の不足などが要因となり、経営不振に陥り廃業にいたる場合もあります。

医師の高齢化や後継者不足により、経営を辞めざるを得ないケースも、廃業率増加の要因です。

悪化した病院経営を黒字化するためのポイント

赤字病院を黒字化するには、どのようなアプローチが必要なのでしょうか。

ポイントを把握し、病院経営において適切な判断を行いましょう。

コストの実態を把握し適正な費用を算出する

病院を経営するうえで重要なことは、コストの適正な管理です。

そのためには、まず医療機関で発生するコストを把握する必要があります。

医療機関で発生するコストは、大きく以下の6つに分けられます。

- 人件費

- 材料費(医薬品・給食費)

- 経費(委託費・交通費・消耗品費)

- 経営戦略費(広告費・教育費)

- 金利

- 減価償却費

それぞれのコストの現状を認識したうえで、最適化や効率化が可能な領域を見極め、適切な費用を算出しましょう。

特に人件費は病院の経営で大きな割合を占めるため、見直しが重要です。

例えば、正社員の比率を下げてパート・アルバイトを増やす、残業時間を削減するなどの対策が考えられます。

材料費の削減には、仕入れルートの見直しや価格交渉などが有効です。

業務の無駄をなくし効率化を図る

赤字からの脱却には、業務の効率化も欠かせません。

業務の無駄をなくすことで、医業収益のアップが期待できます。

まずは院内の情報共有を強化して生産性を上げるための基盤を築き、土台が整ったら業務のIT化を検討しましょう。

具体的には、電話やメールからAIを活用したチャット対応への切り替え、電子カルテやweb予約システムの導入などが挙げられます。

IT化は、業務効率化だけでなく、人件費の削減にもつながります。

患者さんの確保と集客のための対策を講じる

患者さんの確保と集客の強化も、赤字から抜け出すために有効な手段です。

患者数が確保できていなければ、いくらコスト削減や業務効率化を図っても、収益の増加は見込めません。

集患のためには、地域や患者さんのニーズを把握し、医療体制の見直しが必要です。

患者層に合わせた診療時間の見直しや、予約制・オンライン診療・訪問診療の導入などが、患者さんの利便性の向上と集患の促進につながるでしょう。

またホームページの作成やSNSでの情報発信を行い、患者さんとコミュニケーションを図るのもおすすめです。

厳しい病院経営から脱却するための現場改善策

病院が経営難から抜け出すためには、現場の改善が重要です。

具体的な改善策は次のとおりです。

- スタッフの離職を防ぐ環境の整備

- 感染症や伝染病対策の強化

- 地域や他の病院との連携

以下で詳しく解説します。

スタッフの離職を防ぐ環境の整備

スタッフが働きやすい環境を整備すると、病院が赤字経営に陥るのを防げます。

必要のない人件費を抑制でき、安定した経営ができるためです。

例えば、福利厚生の充実や人間関係の改善などに取り組むと、離職防止に効果があると考えられます。

職員アンケートや面談の実施、キャリアアップの機会の提供なども有効です。

感染症や伝染病対策の強化

感染症や伝染病への対策の強化は、今後の病院経営において重要な課題となります。

地球温暖化により、将来的に感染症や伝染病のリスクが上昇すると示唆されているためです。

感染症への対応が整備されていなければ、病院が患者さんの受け入れの制限や、診療の中止をしなくてはいけない恐れがあります。

その結果、経営が悪化し赤字に陥るリスクが高まります。

病院経営を守るためには、感染症や伝染病への理解と知識の向上が欠かせません。

地域や他の病院との連携

病院経営を赤字から黒字に転換するためには、地域や他の病院との連携も不可欠です。

病院やクリニックのポジションを客観的にとらえて、それに応じた診療体制の整備を行いましょう。

例えば、高齢化社会の日本では、地域の介護施設との連携が必要です。

患者さんの入退院の支援やかかりつけ医機能の強化も、医療現場の改善のための有効な手段と考えられます。

赤字経営からの脱却には病院の実態把握と最適化が不可欠

日本では赤字病院の増加により病院数が減少し、厳しい状況が続いています。

無床診療所は増加傾向にあるものの、病院自体の廃業率は近年上昇の兆しが見られ、病院経営の難しさが浮き彫りになっています。

赤字となった病院を黒字に転換するためには、病院がなぜ赤字経営に陥ったのかを究明することが不可欠です。

原因が把握できたら、現場を改善するために必要な対策を講じましょう。

苦しい経営の現状を打破するためには、短期的な視点での対策だけでなく、長期的な視点で現場の改善に務めることが重要です。