児童発達支援管理責任者の資格を取得しようか迷っている人のなかには、その将来性が心配という方もいるでしょう。

この記事では、児童発達支援管理責任者には将来性があるのか、収入は増えているのか、今後も職業として需要が見込まれるのかを解説します。

近年の法改正により何が変わったかなども説明するので、児童発達支援管理責任者に興味がある方はぜひ参考にしてみてください。

目次

児童発達支援管理責任者は将来性のある資格

児童発達支援管理責任者とは、障害児の保健や医療、福祉、教育、就労などをサポートする仕事です。

近年の法整備によりその活躍の場は広がっており、将来性のある資格として注目を集めています。

児童発達支援管理責任者が将来性のある資格である理由を見ていきましょう。

障害児発達支援に関する法律改正にともない、事業所の数は増加

2006年に施行された障害者自立支援法が、2012年の改正で障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律と改称され、障害者の範囲の見直しや障害児支援の強化、地域における自立した生活のための支援の充実がなされました。

それにともない18歳未満の子どもを対象とした障害児支援事業所の数は大幅に増加しており、施設に必ず1名以上の配置が求められている児童発達支援管理責任者の人数も比例して増えています。

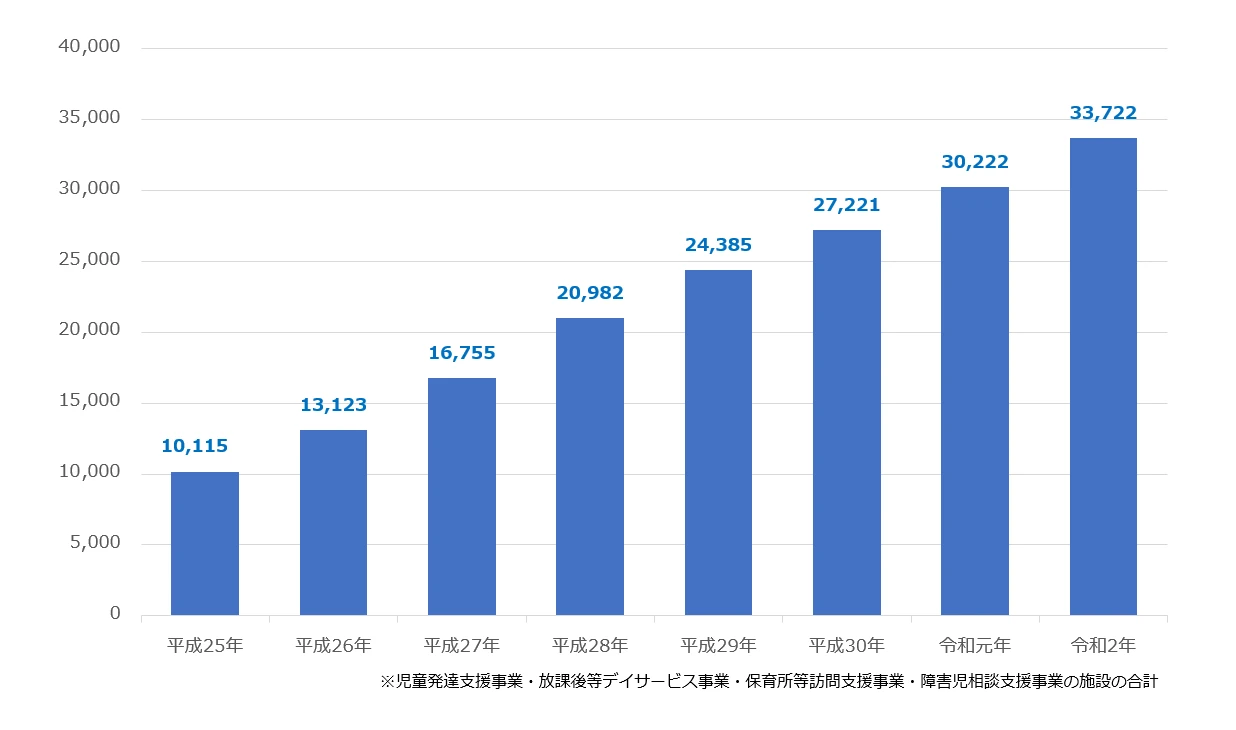

厚生労働省の社会福祉施設等調査の概況によると、児童発達支援事業・放課後等デイサービス事業・保育所等訪問支援事業・障害児相談支援事業の施設数は、平成25年(2013年)から令和2年(2020年)までで約3倍になっています。

児童福祉法と旧障害者自立支援法に関わる、障害児発達支援についての法改正ポイントは、以下のとおりです。

- 障害児の定義を見直し、発達障害児が支援対象に含まれるようになった

- 障害児支援事業から障害の種類(知的障害、視覚障害、聴覚障害、肢体不自由、重症心身障害)による区別をなくし、通所系と入所系の事業にそれぞれ再編した

- 通所系の事業として放課後等デイサービスと保育所等訪問支援を創設した

- 障害児支援事業所に児童発達支援管理責任者(児発管)を1名以上配置することにした

今後もさらに障害児支援事業所数は増加する見込み

今後も障害児支援事業所数はさらに増加が見込まれています。

以下に増加が見込まれる理由を解説します。

障害児発達支援サービスは、十分に行き届いていない

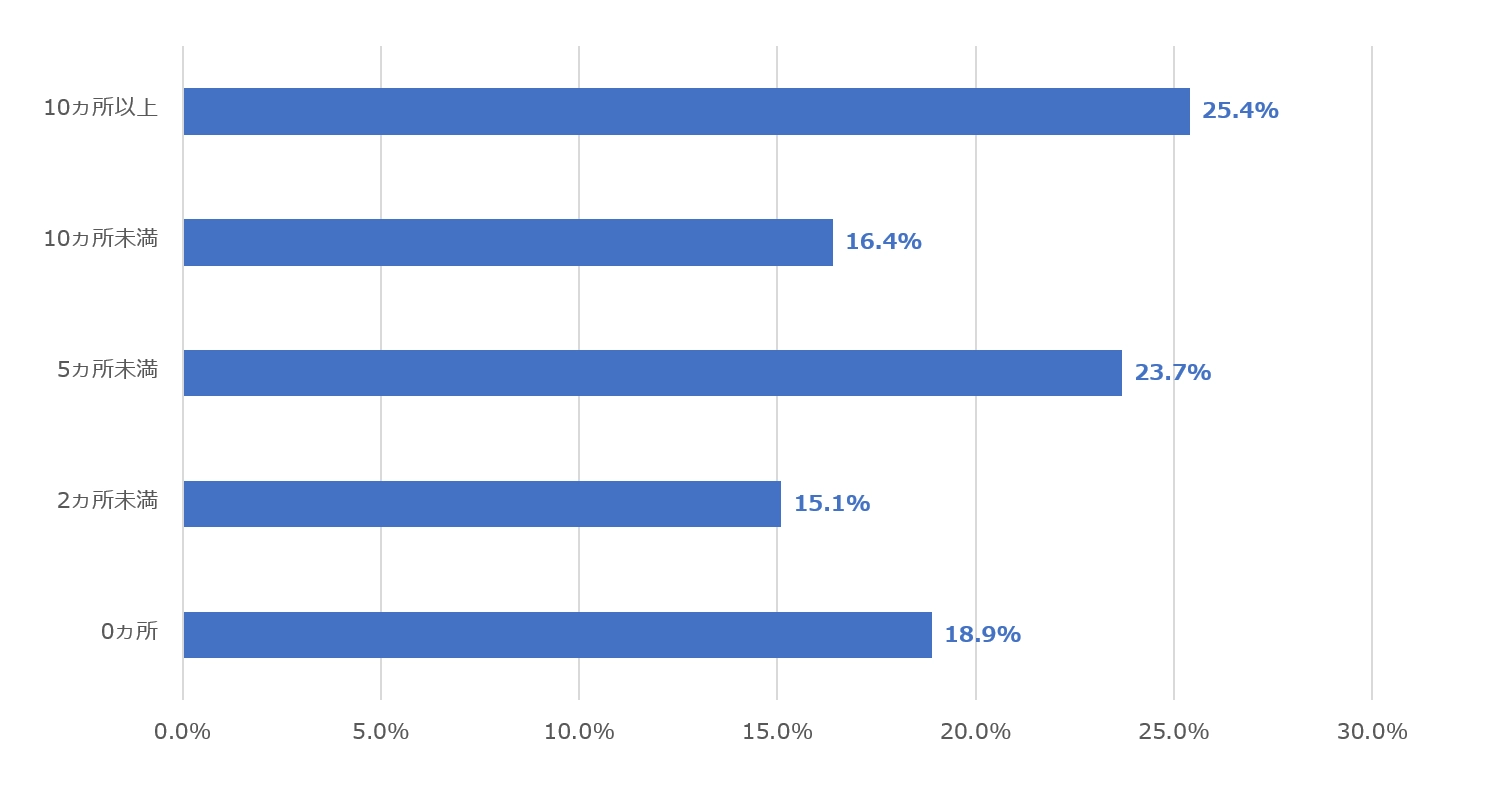

厚生労働省の令和元年度障害者総合福祉推進事業 放課後等デイサービスの実地把握及び質に関する調査研究によると、放課後等デイサービスを提供する事業所の自治体ごとの分布は平均で10.7ヵ所、中央値は3.0ヵ所でした。

関東や東海・北陸、近畿では事業所の数が10ヵ所以上の自治体が3〜4割ですが、北海道や東北などでは事業所の数が0ヵ所の自治体が3割を超えている地域もあります。

このことから、地方の市町村では放課後等デイサービスなどの障害児発達支援サービスが十分に行き届いているとはいえないと考えられます。

そのため、今後も障害児支援事業所の数は増加すると見込まれます。

以下は、自治体ごとの放課後等デイサービスを提供する事業所数のグラフです。

| 政令指定都市 | 中核市・施行時 特例市・特別区 |

一般市 | 町村 | |

| 0ヵ所 | 0.0% | 0.0% | 1.2% | 40.6% |

| 2ヵ所未満 | 0.0% | 0.0% | 7.9% | 25.6% |

| 5ヵ所未満 | 0.0% | 1.1% | 29.3% | 23.5% |

| 10ヵ所未満 | 0.0% | 2.2% | 28.4% | 7.8% |

| 10ヵ所以上 | 94.4% | 96.7% | 33.2% | 1.9% |

参考:放課後等デイサービスの実態把握及び質に関する調査研究報告書

発達障害児が増加している

発達障害には、自閉スペクトラム症や注意欠如・多動症(ADHD)、学習障害(LD)、チック症、吃音などが含まれ、生まれつきの脳の働きの違いにより、行動や情緒に特性が現れるといわれています。

発達障害の特性には、ストレス反応が持続することで自分の意思では心身の状態をコントロールできなくなる情緒障害も含まれます。

発達障害という用語が広く認知されていなかった頃は、こうした特性を持つ子どもたちが障害児として認識され、適切な医療・福祉につながるケースは限定的でした。

しかし、現在は発達障害が社会で広く認知されはじめており、発達障害児とみなされる児童の数も増加傾向にあります。

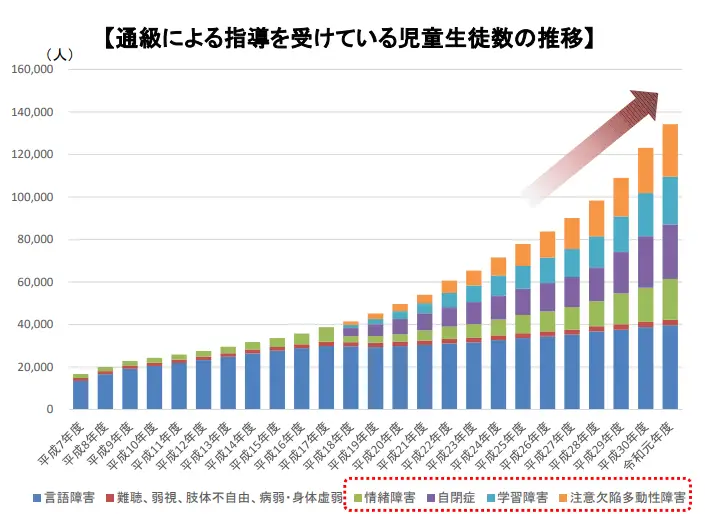

以下のグラフは、障害を持つ児童数の推移を表しています。

特に情緒障害や自閉症、学習障害、注意欠如・多動性(ADHD)が増えていることがわかるでしょう。

児童発達支援管理責任者の平均年収は増えている

厚生労働省の令和3年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容によると、2021年に障害福祉サービス等報酬改定が行われました。

障害児支援の推進により、児童発達支援管理責任者の報酬も見直されたため、児童発達支援管理責任者の平均年収も増えていると考えられます。

報酬改定は2019年度障害福祉サービス等報酬改定における主な改定内容でも実施されています。

つまり、障害児支援の推進のため、児童発達支援管理責任者の報酬は定期的に見直しが行われているのです。

児童発達支援管理責任者の要件は厳格化している

2019年度に児童発達支援管理責任者研修の見直しがありました。

見直されたポイントは、以下のとおりです。

- 基礎研修修了後、2年以上のOJT と実践研修の受講が必要になった

- 5年ごとに更新研修の受講が必要となった

- 業務内容に応じ、3年、5年または8年以上の実務経験が求められるようになった

要件の見直しにより、以前より研修や現場での実務経験が厳格化されたため、児童発達支援管理責任者になるのが大変になったと感じるかもしれません。

児童発達支援管理責任者研修の具体的な内容や実施概要、申し込みについては、以下サイトで確認できます。

>>サービス管理責任者研修

また、児童発達支援管理責任者の配置に関しては、事業の開始後1年間は実務経験者であれば研修を修了しているとみなす猶予措置がありました。

しかし、この措置は2019年3月31日をもって終了しており、現在では実務経験者であっても研修を終了していない場合は、児童発達支援管理責任者の配置基準を満たすものではないとされています。

児童発達支援管理責任者は将来性の見込める専門職

発達障害が広く認知されるようになり、障害者発達支援に含まれたことで、発達障害児とみなされる児童の数が増加しており、児童発達支援管理責任者に将来性があることがわかりました。

今後、さらに障害児支援事業所の数が増加すれば、児童発達支援管理責任者のニーズが上がる可能性はますます高まるでしょう。

児童発達支援管理責任者は障害のある子どもの支援が主な業務のため、難しい、きついと思うこともあるかもしれません。

しかし、児童発達支援管理責任者は将来性の見込めるやりがいのある仕事なので、ぜひめざしてみてはいかがでしょうか。