レントゲン撮影ができるのは医師、歯科医師、診療放射線技師のみです。

この記事では、診療放射線技師の仕事と資格を紹介します。

診療放射線技師の仕事内容や仕事に就くまでの流れを説明し、診療放射線技師になるための学校や修業年限を紹介します。

診療放射線技師の基本的なことを知りたい方はぜひ参考にしてみてください。

目次

診療放射線技師とは

診療放射線技師は、病院やクリニックなどの医療機関で放射線による検査や治療を行います。

放射線のスペシャリストであり、レントゲン技師とも呼ばれますが、診療放射線技師になるためには、国家試験に合格して診療放射線技師免許を取得する必要があります。

厚生労働省の「令和5年賃金構造基本統計調査」によると、診療放射線技師の平均年収は 495.3万円であり、看護師などと比べても高めです。

診療放射線技師の主な仕事内容

診療放射線技師の仕事は以下のとおりです。

- 一般X線撮影

- 消化管造影検査

- CT検査

- MRI検査

- 血管検査

- 乳房撮影(マンモグラフィティ)

- 核医学検査

- 放射線治療

- 超音波検査

- 骨密度検査

診療放射線技師は医療現場で放射線による検査や治療を行います。一般X線撮影はレントゲン検査と呼ばれており、適切な診断用写真を撮影することです。

また、ときには放射線を使わないMRI検査などにも携わります。

診療放射線技師というと検査をするイメージかもしれませんが、実は治療にも携わります。

放射線の治療は主にがん治療が挙げられますが、放射線治療は医師のほかには診療放射線技師しか行えません。

放射線を使用する際には被ばくの危険を最小限に留めつつ、放射線の効果を最大限に利用するための管理が求められます。

診療放射線技師の仕事のことをより詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

診療放射線技師の就職先・勤務先

診療放射線技師の主な就職先・勤務先は医療機関です。

国立病院や公立病院、国公立・私立大学附属病院、一般病院、クリニックなどが当てはまるでしょう。

大規模の病院では、チームの一員としてさまざまな分野の医師と連携を取って働きます。

小規模のクリニックでは、すべての検査や事務作業を任されるケースもあるでしょう。

医療機関以外では、診療放射線技師が扱う医療機器のメーカーなどの医療関連企業に就職する人もいます。

また、医療とは直接関係のない教育研修期間、原子力発電所、電力会社、放射線の非破壊検査を行う企業も診療放射線技師の就職先になります。

診療放射線技師のことをさらに詳しく知りたい方は、以下の記事をぜひご覧ください。

診療放射線技師の一日の仕事の流れ

医療機関で働く診療放射線技師の一日の仕事は、例えば次のようになるでしょう。

8:30 出勤、機器の点検・診療の準備

9:00 診療開始、患者さんの撮影

12:00 休憩

13:00 午後の診療開始

17:00 診療終了後、画像処理や検査の練習

診察する際は医師の依頼内容を確認し、撮影後は画像が見やすいように画像処理も行います。

その後、依頼内容に合う画像かをチェックし、画像を病院内の画像サーバーに転送して医者が読影できるようにします。

患者さんによって病気の状況はさまざまなため、患者さんとコミュニケーションを取るのも大切な仕事です。

また、診療は検査室以外でも行われるので、移動型の装置を運んで病室で検査する場合もあります。

診療がすべて終わっても仕事は終わりません。

ときには、画像の解析や処理をしたり、装置の使い方を練習したりすることもあります。

勤務年数が多くなると新人研修をしたり、研究発表のために研究をしたりすることもあるでしょう。

診療放射線技師になるには

それでは、診療放射線技師になる方法を解説していきます。

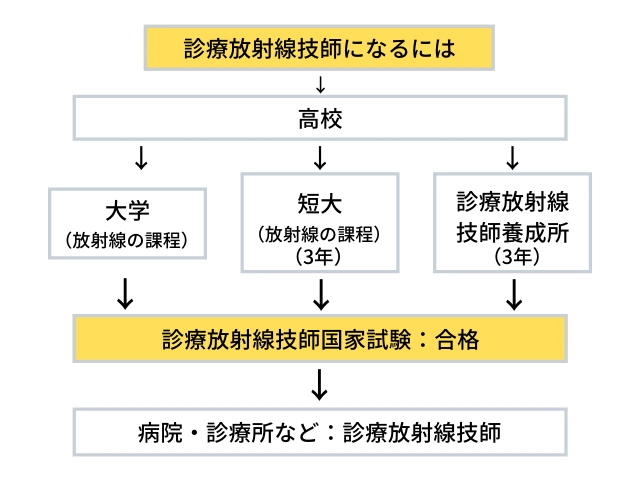

診療放射線技師になるためのロードマップ

診療放射線技師になるには厚生労働省の国家試験に合格する必要があります。

国家試験を受けるには受験資格があり、高校卒業後に4年制大学か3年制短大の放射線科を卒業するか、診療放射線技師養成学校(3年制)を修了することで得られます。

診療放射線技師に必要な資格

前述したように、診療放射線技師になるには診療放射線技師免許が必要です。

そのうえで、診療放射線技師の個別スキルを認める資格を任意で取得することもできます。

日本診療放射線技師会が設ける認定資格は、以下の5つです。

- 放射線機器管理士

- 放射線管理士

- 医療画像情報精度管理士

- 臨床実習指導教員

- 放射線被ばく相談員

これらの認定資格を取得するには、専門知識や技能を学び、日本診療放射線技師会が実施する認定試験に合格する必要があります。

また、医療技術の進歩などを鑑み、5年ごとに更新しなければなりません。

診療放射線技師の試験と難易度

診療放射線技師国家試験の試験科目と難易度を見ていきましょう。

診療放射線技師の試験科目は以下のとおりです。

- 基礎医学大要

- 放射線生物学(放射線衛生学を含む)

- 放射線物理学

- 放射化学

- 医用工学

- 診療画像機器学

- X線撮影技術学

- 診療画像検査学

- 画像工学

- 医用画像情報学

- 放射計測学

- 核医学検査技術学

- 放射線治療技術学および放射線安全管理学

厚生労働省の「第76回診療放射線技師国家試験の合格発表」によると、受験者3,565名のうち合格者は2,182名となっており、合格率は79.5%でした。

診療放射線技師国家試験の合格率は近年下がっており、難易度は上がっていると見受けられます。

診療放射線技師の試験内容と難易度について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

診療放射線技師を学ぶ学校の選び方

診療放射線技師の国家試験の受験資格がとれる学校は4年制大学、3年制短大、3年制の養成学校(専門学校)の3つです。

現在、4年制大学の診療放射線技師学校は国立が11校、公立が3校、私立が39校となっています。

3年制の短大は1校存在していますが、現在新たな募集はしていません。

大学では4年間かけて基礎科目から専門科目まで、知識や技術をしっかりと学びます。

大学によっては最先端の医療が学べたり、現場に近い実習を体験したりできるでしょう。

専門学校では知識や技術はもちろん、チーム医療の一員として活躍できる人材を育成します。

専門学校は3年制ですが、夜間に4年制のカリキュラムを用意している場合もあります。

より専門的な知識や技術を学びたい場合は大学、早く診療放射線技師になりたい場合は3年制の専門学校を選ぶと良いでしょう。

診療放射線技師の学校の種類と選び方について、より詳しく知りたい方は以下の記事をご覧ください。

診療放射線技師の特徴を理解したうえで資格取得をめざそう

診療放射線技師は、放射線のスペシャリストとして医療現場などで働く医療従事者です。

業務内容は多岐に渡り、医師との連携が欠かせない重要な仕事といえます。

医療技術の進化とともに、診療放射線技師は常に技術と知識のアップデートを行う必要があります。

この記事では診療放射線技師になるために必要となる基本事項を解説しました。

患者さんの治療を支える専門家としてやりがいのある診療放射線技師を、ぜひめざしてみてはいかがでしょうか。