ドラッグストアで医薬品を販売している人は薬剤師だけではなく、登録販売者の可能性もあります。

あまり聞き慣れない言葉に、「登録販売者とは何?」と思う人もいるかもしれません。

この記事では、登録販売者全般についてわかりやすく解説します。

仕事内容はもちろん、働き方や給料、現状と需要、登録販売者をめざしている人のよくある質問についても紹介します。

また、薬剤師や調剤薬局事務との違いも解説するので、登録販売者に興味がある人はぜひ参考にしてください。

目次

登録販売者とは?

登録販売者は2009年6月、薬事法改正にともなって誕生しました。

登録販売者試験に合格して店舗管理者の要件を満たすと、一般用医薬品のうち第2類・第3類医薬品が販売できます。

一般用医薬品は処方箋がなくても購入できる医薬品であり、登録販売者はドラッグストアやスーパー、コンビニなどで活躍しています。

登録販売者は国家資格?

そもそも国家資格がどういうものかの定義がなく、登録販売者が国家資格であるかについては意見が分かれているのが現状です。

総務省の「国の資格制度一覧」によると、登録販売者は国が認めた公的な資格になっています。

しかし、文部科学省の「国家資格一覧」に登録販売者の名称はありません。

試験も都道府県単位で実施されるため、公的資格であるものの国家資格ではないと分類されています。

登録販売者が国家資格であるかについて詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

ほかの資格との違いは?

薬剤師と調剤薬局事務との違いを詳しく見ていきます。

登録販売者とほかの資格との違いを表にまとめました。

| 職種 | 主な業務内容 | 調剤業務 | 販売できる医薬品 |

|---|---|---|---|

| 登録販売者 | ドラッグストアなどでの市販薬販売 | 行えない | 一般用医薬品(第2類・第3類医薬品) |

| 薬剤師 | 病院や調剤薬局での薬の調合や管理、服薬指導 | 行える | 一般用医薬品(第1類・第2類・第3類医薬品) 医療用医薬品・要指導医薬品 |

| 調剤薬局事務 | 処方箋の内容をレセプトコンピューターに入力する窓口業務 | 調剤補助のみ | なし |

薬剤師との違い

まずは登録販売者と薬剤師との違いです。

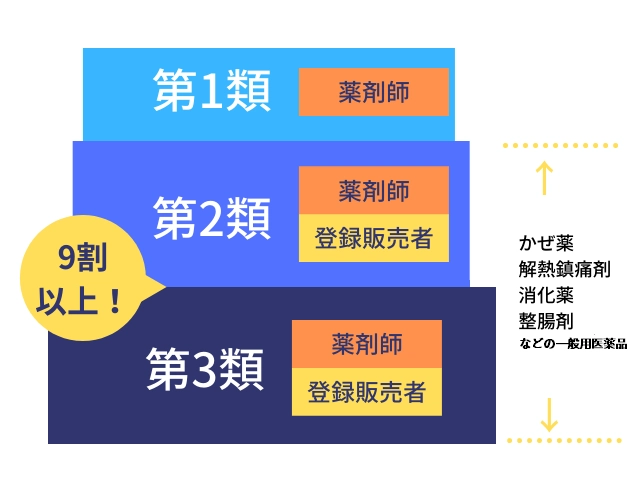

登録販売者と薬剤師の大きな違いは、販売できる医薬品の種類です。

薬剤師は一般用医薬品のうち第1類・第2類・第3類医薬品を販売できますが、登録販売者は第2類・第3類医薬品しか販売できません。

しかし、図にあるように一般用医薬品のなかでは第2類・第3類医薬品が9割以上を占めているため、登録販売者だけでも多くの医薬品が販売できるのです。

また、薬剤師は処方箋に基づく薬の調合ができるのに対し、登録販売者は調剤業務を行えないことも大きな違いといえます。

資格を取得する面でも両者には大きな違いがあります。

登録販売者は誰でも受験できるのに対し、薬剤師は6年制大学で専門教育を受けたあと、薬剤師の国家試験を受けて合格しなければなりません。

調剤薬局事務との違い

調剤薬局事務は調剤薬局で事務作業にあたる仕事です。

まず、調剤薬局事務は処方箋に基づいた調剤報酬の計算や会計業務などに携わります。

また、レセプトなどを作成し、保険者に請求する業務などもあります。

医薬品のピッキングなどできる調剤補助もありますが、薬の調合や販売、アドバイス、相談応対はできません。

調剤薬局事務はお金の業務がメイン、登録販売者は医薬品の販売がメインだと考えるとわかりやすいでしょう。

調剤薬局事務の仕事に就くのに学歴や資格は必要ありません。

調剤に関する資格はいくつか存在していますが、主に民間資格です。

一方、登録販売者になるには公的な資格試験に合格し、実務経験を積む必要があるため、その点でも両者は大きく異なります。

登録販売者の仕事内容

登録販売者が一般の販売員と大きく違うのは、第2類・第3類医薬品の販売ができることです。

登録販売者は一般用医薬品の販売、アドバイス、副作用の説明をし、さらにはお客さんの相談にも対応します。

ただし、ドラッグストアなど医薬品以外の販売もしている店舗では、医薬品以外の商品の販売や管理をすることもあるでしょう。

- 医薬品の販売

- 品出し

- 店内在庫の管理

- POP作成

- レジ業務

- 店舗清掃

登録販売者の働き方や給料

ここからは登録販売者の働き方や給料について解説します。

どのようなところに就職して働くのか、勤務形態や平均的な給料はいくらくらいなのかを見ていきましょう。

主な就職先

それでは、登録販売者の就職先に着目しましょう。

ドラッグストアや調剤薬局と、その他で分けて見ていきます。

最も多い就職先はドラッグストアや調剤薬局

登録販売者の就職先で最も多いのが、ドラッグストアです。

調剤薬局や第1類医薬品の販売には薬剤師が必要ですが、その他の一般用医薬品販売や商品の販売、店の管理などは登録販売者でもできるため、多くのドラッグストアは登録販売者が主体になって営業しています。

夜間や土日祝日など薬剤師が不在のときは、調剤と第1類医薬品販売を停止している店舗もあります。

また、近年は調剤薬局での求人が増えてきています。

というのも、第2類・第3類医薬品を販売できる登録販売者は、調剤薬局の薬剤師不足を補うのに最適だからです。

調剤薬局で働く場合はドラッグストアとは異なり、事務の仕事も求められる可能性があります。

ドラッグストア以外で働ける場所

登録販売者が必要とされる職場は、ドラッグストア以外にもあります。

- コンビニエンスストア

- ホームセンター

- スーパー

- 家電量販店

- 医薬品を扱うオンラインショップ

近年、上記業種の店舗でも一般用医薬品を取り扱うケースが増えてきました。

薬剤師が不在でも登録販売者が常駐していれば、一般用医薬品の9割を占める第2類・第3類が販売できるからです。

今後も登録販売者の求人が増えていく可能性があります。

登録販売者は薬を扱う仕事のため、病院での勤務をイメージする人もいるでしょう。

しかし、病院では調剤や第1類を含む医薬品全般を取り扱える薬剤師が求められ、あまり登録販売者の資格が有利になりません。

もしも病院で働きたい場合は、医療事務などを取得しておくほうが良いでしょう。

登録販売者として病院で働けるのかについて詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

勤務形態

登録販売者の勤務形態は働く場所によって異なりますが、一般的に正社員として働く人が多く、次いでパートタイマーが多い傾向です。

店舗の営業時間によっては早番や遅番があるほか、深夜営業や24時間営業をしている場合は夜勤もあります。

土日に営業している店舗も多く、休日は土日とは限らず、平日休みのことも多いでしょう。

給料

令和4年度の登録販売者の全国平均年収は357.7万円となっており、月額の求人賃金は22.4万円です。

登録販売者の給料は、勤務する都道府県によっても異なり、平均年収が100万円以上違うケースもあります。

登録販売者の給料については、こちらの記事で詳しく記載しています。

興味のある方は、ぜひご覧ください。

登録販売者の現状と需要

2021年に処方箋なしに購入できるOTC医薬品販売における2分の1ルールが廃止されたため、登録販売者の需要が減るのでは?と言われていました。

2分の1ルールとは、店舗の営業時間の半分以上において、OTC医薬品を販売できる薬剤師や登録販売者を常駐させなければならないルールです。

しかし、2分の1ルールが廃止されたとはいえ、現在も登録販売者は現場で求められています。

なぜなら、自分で病気を治すことを目的としてセルフメディケーションが推進されているからです。

医師の診断を受けずに市販薬でケアするセルフメディケーションが進めば、OTC医薬品の販売のニーズも高まると考えられます。

また、インターネットなど店舗以外での管理・販売業務もあるため、今後も需要が見込まれます。

実際に令和4年度に登録販売者の有効求人倍率は2.22倍と高い結果でした。

登録販売者の2分の1ルール廃止について詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

また、登録販売者の資格は一度取得すれば失効せず、剥奪されることもないのが特徴です。

ただし、2015年度の法改正により要件が変わっているため、ブランクがある方は注意しましょう。

登録販売者の資格失効などについて詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

登録販売者になるには?

登録販売者になるには試験を受けて合格しなければなりません。

資格をとるにあたっての受験資格はなく、試験は誰でも受けられますが、登録販売者として働くには実務経験が必要です。

ここからは登録販売者試験の概要として以下の4つを解説します。

- 試験の申し込み

- 試験の内容

- 試験の合格率

- 試験の合格後の手続き

試験の申し込み

試験の申し込みの手順は以下のとおりです。

- 願書を入手する

- 必要な書類を準備する

- 指定された方法で提出する

願書は各都道府県のホームページからのダウンロードや郵送での取り寄せのほか、各都道府県の配布場所での直接入手も可能です。

また、登録販売者の試験は居住地以外の都道府県で受けることもできるので、申し込み日や受験日が被らないように確認すれば、同年度に複数回受験できます。

登録販売者の試験を他都道府県で受験したい場合は、次の記事を参考にしてください。

試験の内容

登録販売者の試験問題は、厚生労働省の「試験問題の作成に関する手引き」をもとに作成されます。

出題範囲は以下のとおりです。

- 医薬品に共通する特性と基本的な知識

- 人体の働きと医薬品

- 主な医薬品とその作用

- 薬事関係法規・制度

- 医薬品の適正使用・安全対策

次の記事で、登録販売者試験の概要について詳しく記載しています。

試験について知りたい方は、ぜひご覧ください。

試験の合格率

登録販売者試験の合格率は年によって多少の違いがあるものの、40%台前半が一つの目安になります。

令和4年度登録販売者試験実施状況によると、全国の合格率は44.4%でした。

また、都道府県によって30%台のところや50%を超えるところがあるなど、合格率が異なるのも特徴です。

前述したように、登録販売者の試験は居住地以外の都道府県でも受験できるため、地域の合格率の傾向を知っておけば合格率の高い都道府県で受験することも可能です。

試験に合格するためには難易度を把握していることが大切になるため、ぜひ次の記事を参考にしてください。

また、試験の合否は、問題数全体での正答率と項目ごとの正答率の2軸で判断されます。

全体の正答率は7割、項目ごとの正答率は3割5分以上が必要です。

登録販売者の合格点について具体的な点数を知りたい方は、次の記事をご覧ください。

試験の合格後の手続き

実は、登録販売者に合格をしただけでは登録販売者として勤務できません。

登録販売者として働くには、試験合格後に販売従事登録をする必要があります。

登録販売者試験を受験するのに実務経験は必要ありませんが、登録販売者として働くには2年以上の実務経験が必須です。

実務経験を証明するものとして、実務従事証明書または業務従事証明書と勤務状況報告書を勤務先の都道府県に提出します。

すでに十分な実務経験を持っている場合は、すぐに販売従事登録を行えます。

実務経験がない場合は、一般の販売員としてドラッグストアなどで実務経験を積みましょう。

登録販売者試験の合格後に行う申請の流れを詳しく知りたい方は、以下の記事をご覧ください。

登録販売者についてよくある質問

最後に、登録販売者についてよくある質問として以下の3つを紹介します。

- 資格を取得するメリットは?

- 独学でも合格はできるの?

- どのような場面でやりがいを感じる?

資格を取得するメリットは?

登録販売者の資格を取得するメリットは、資格を取得することで手当がもらえたり、キャリアの選択肢が増えたりすることです。

また、登録販売者は柔軟な働き方が選択可能なので、結婚や出産、子育てなどのライフステージに合わせて働ける可能性があります。

その他にもメリットはたくさんあるので、より詳しく知りたい方は次の記事をご覧ください。

独学でも合格はできるの?

登録販売者の試験には独学でも合格できます。

ただし、合格率は4割ほどなので、勉強せずに誰でも受かるわけではありません。

独学で合格するには、スケジュールをしっかりと考え、テキストや参考書を活用して勉強に取り組むことが必要です。

独学での勉強にはメリットとデメリットもあり、次の記事に記載しています。

登録販売者試験に独学で挑戦したい方は、ぜひご覧ください。

どのような場面でやりがいを感じる?

登録販売者の仕事はお客様と直接関わって対応する場面もあるため、直接お礼を言われることも多いのが特徴です。

また、学んだ医薬品の知識が役立ち、お客様の手助けができることにもやりがいを感じられます。

店舗の状況によっては売り場作りを担当することもあり、考える工程はもちろん、それが成功して売上を達成したときのうれしさもあるでしょう。

なお、登録販売者の仕事の楽しさややりがいについて詳しく知りたい方は、次の記事を参考にしてください。

登録販売者について正しい知識を身につけよう

登録販売者は第2類・第3類医薬品を販売できる資格であり、その資格を持っている人自体を指す場合もあります。

登録販売者は薬剤師ではありませんが、一般用医薬品の9割を販売できる専門職であり、エッセンシャルワーカーとして注目されています。

この記事では登録販売者の資格や仕事内容、勤務先など、基本的なことを紹介しました。

登録販売者になるには資格試験に合格することが必須です。

ぜひ正しい知識を身につけ、登録販売者をめざしてみてはいかがでしょうか。