言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションや食事の飲み込みなどに問題を抱えている方を、専門的な知識と技術でサポートします。

ただ、これだけでは具体的な業務内容がわからないという方もいるのではないでしょうか。

この記事では、言語聴覚士の仕事内容を詳しく、わかりやすく解説します。

将来の職業として言語聴覚士を視野に入れている方は、ぜひ参考にしてください。

目次

言語聴覚士の仕事内容をわかりやすく簡単に解説

言語聴覚士は、言葉によるコミュニケーションのプロフェッショナルです。

言語聴覚士の仕事を簡潔にまとめると以下のようになります。

- 言葉の訓練

発音や発声に問題を抱えている方に対して、指導・訓練を行います。 - 聞こえの訓練

聴覚に問題を抱えている方に対して、補聴器や人工内耳の調整や訓練を行います。 - 飲み込みの訓練

食事をうまく飲み込めない方に対して、指導・訓練を行います。 - 子どもへのリハビリ

発音・発声やコミュニケーションに問題を抱えている小児に対して、指導・訓練を行います。 - 認知・記憶の訓練

会話の理解や記憶に問題を抱えている方に対し、指導・訓練を行います。

では、具体的にどのような障害を抱えている方が対象なのでしょうか。

次で解説します。

言語聴覚士のなり方についてはこちらの記事をご参照ください。

言語聴覚士の具体的な仕事内容

言語聴覚士の仕事は小児から高齢者までが対象になります。

下記は言語聴覚士が対応する主な症状です。

| 失語症 | 脳の損傷により発症。会話や読み書きの障害を引き起こす |

| 難聴 | 音が耳に入ってから脳に伝わるまでの過程に障害が起こり、聞こえなくなったり、聞こえづらくなる |

| 言葉の発達の遅れ | 発語や言葉の理解が、平均的な状態よりも大幅に遅れる |

| 構音障害 | 発声に必要な部位の障害。ろれつが回らない、正しく発音ができない |

| 音声障害 | 声の大きさや高さなどに異常がみられる障害。その人本来の声が出なくなる |

| 吃音 | きつおん。言葉がスムーズに出てこない発声障害 |

| 摂食嚥下障害 | 食べ物を飲み込む過程に起こる障害 |

| 高次脳機能障害 | 脳の損傷や障害により、言語や記憶力・注意力などの認知機能に不自由が生じる。怒りっぽくなる、記憶力が低下する、などの症状が出る |

対象が小児の場合には、発達段階に応じた言語療法を行い、小児リハビリテーションを施します。

遊びのなかで感覚やコミュニケーション力を養い、より社会性を高める支援が必要です。

小児での具体的な対象疾患は、言葉の発達が遅いなどの言語発達遅滞、正しい発音が獲得できていない機能性構音障害、先天的な聴覚障害などがあります。

小児の言語・聴覚障害の主な原因は先天的に起因するのに対し、高齢者の言語障害の原因は脳卒中や認知症、聴覚障害の原因は高齢化や薬の副作用、脳腫瘍など器質的な問題が主です。問題を抱えている部位が円滑に動くような訓練や、他の手段によるコミュニケーションの獲得、言語機能を回復させる訓練などを組み合わせて支援していきます。

それぞれの障害に対して、具体的にどのようなアプローチをしているのか解説します。

発声・発語の訓練

脳卒中や交通事故などによる失語症、音声障害などが起こった際に行う訓練です。

失語症に対する訓練の一部が以下になります。

- 絵が描かれたカードを使用し、言葉を出す訓練

- 絵のカードと言葉のカードを照合し、単語と読解力を鍛える訓練

- 文字を書く練習

- 音を確認しながらの音読訓練

発声障害や構音障害に対しては以下のような訓練も行います。

- 唇、舌、声帯など、話すために必要な部位の運動訓練

- 呼吸筋の訓練

障害の原因や程度を専門的知識のもとテスト・評価し、家庭や社会復帰へのサポートを行います。

摂食・嚥下の訓練

脳への損傷や神経難病、がんなどにより、「食べる」「飲み込む」がスムーズにできない人に対して行う訓練です。

加齢により摂食・嚥下機能が低下した高齢者も対象となります。

食べ物をうまく飲み込むことができなければ、栄養摂取が難しいだけでなく、気管に入って窒息や肺炎などのリスクを高めてしまいます。

そのため、嚥下の状態を専門的に評価し、必要な指導・訓練でサポートしていきます。

具体的な内容は以下です。

- 食べるために必要な筋力強化(舌・唇・頬など)

- 呼吸法の指導

- 摂食時の姿勢の見直し

- 食事形態の指導、見直し

- 口腔ケアの指導

- 万が一、誤嚥してしまったときに食べ物を吐き出す訓練

患者さんが楽しく安全に栄養摂取できるよう、一人ひとりに合わせて進めます。

成人言語・認知の訓練

認知とは、知覚・記憶・感情など、日常生活を送るうえで必要不可欠な機能です。

この訓練で主に対象となるのは、高次脳機能障害を持つ患者さんです。

また、認知機能が低下した高齢者も対象となり、高齢化が加速するなかで今後も需要は高まっていくと推測されます。

認知の訓練は、障害が起きている機能を回復させると同時に、患者さんの残っている脳の機能を働かせて、失った機能を補うことをめざすのが基本です。

訓練に際しては、疾病がもたらす機能障害、活動の評価、生活歴や経済的環境なども加味しなければなりません。

具体的には、書き取りや計算などで集中力・注意力を強化する訓練や、自分の感情や体調の変化などをノートに記録しておく認知行動療法などがあります。

聴覚の支援

聴覚障害を持つ方への対応も、言語聴覚士にとって重要な仕事の一つです。

具体的な支援内容は以下のとおりです。

- 聴力検査

- 補聴器のフィッティング

- 人工内耳の調整

- コミュニケーション指導

- 環境調整

必要に応じて、音を聞き取る訓練も行います。

患者さんが聞き取りにくい音を確認し、補聴器や人工内耳の再調整を行ったり、聞き取れる音域を増やしたりします。

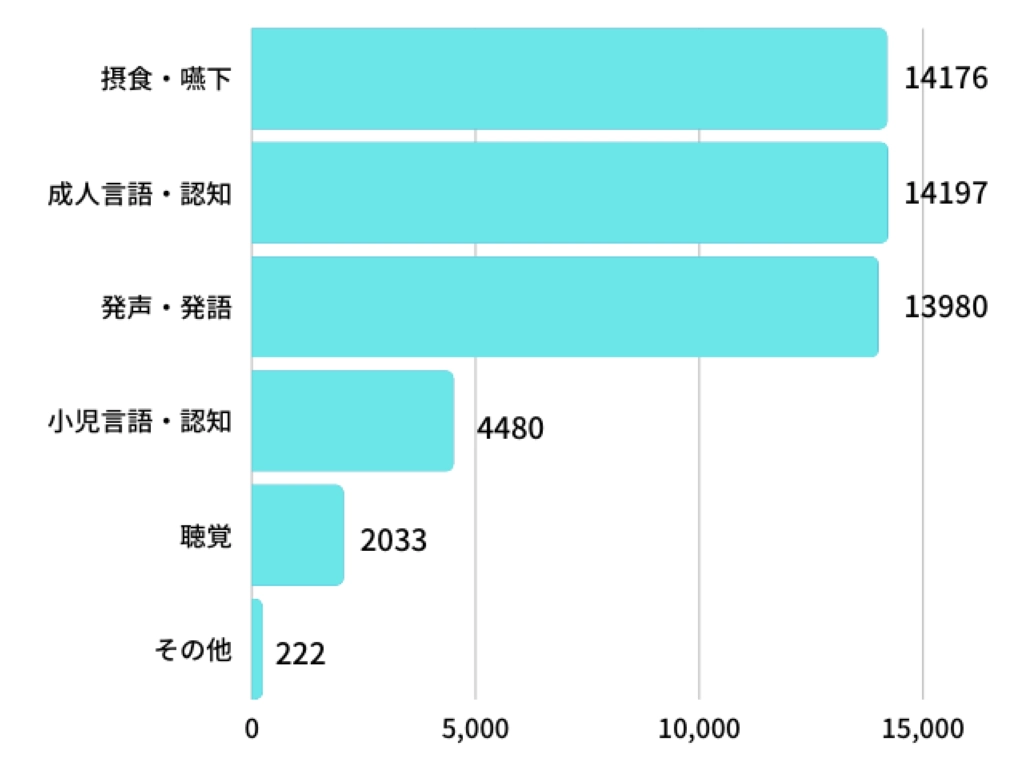

言語聴覚士協会による調査で、言語聴覚士が対象とする障害を比較したものが以下です。

参考:言語聴覚士とは | 一般社団法人 日本言語聴覚士協会 (japanslht.or.jp)

上の図からもわかるように、言語聴覚士が聴覚支援に携わる機会は、嚥下や認知など他領域よりも少ないのが現実です。

聴覚支援はより高い専門性や特殊性が求められる分野であり、聴覚に関わる専門知識を持っている言語聴覚士は限られているという現状があります。

言語聴覚士の仕事内容は活躍する職場によっても異なる

言語聴覚士の活躍するフィールドは、医療を始め教育や福祉など多岐に渡ります。

以下に各領域での具体的な職場の一例を挙げてみます。

- 医療(病院のリハビリテーション科、耳鼻科、小児科など)

- 福祉(障害福祉センター、小児療育センターなど)

- 介護(老人保健施設など)

- 教育(学校の特別支援学級など)

各就業場所での言語聴覚士の役割や仕事内容について、詳しく解説していきましょう。

コメディカルスタッフとしての仕事内容

一般社団法人日本言語聴覚士協会によると、会員の約7割が医療機関に勤務しています。

医療機関では、口腔外科や耳鼻咽喉科、小児科など幅広い診療科に所属し、さまざまな疾患の患者さんを対象としています。

言語聴覚士だけでサポートするのではなく、多角的に患者さんを評価するためにも、コメディカルスタッフとしてチーム医療で患者さんを支えていかなければなりません。

コメディカルスタッフとは、医師以外で医療に携わる職種の総称です。

言語聴覚士のほか、看護師、薬剤師、栄養士、作業療法士、理学療法士、社会福祉士などを指します。

疾病の評価、栄養評価、運動機能の評価など、それぞれの専門性を活かして患者さんの現状をとらえ、職種間で情報を共有しながら総括して言語・聴覚への支援を行っていきます。

これまでの生活や住環境を見直し、リハビリテーションによって生まれた効果を評価しながら、さらに方向性や方法を模索し、訓練を進めていきます。

医療・保健・福祉・教育分野での仕事内容

介護・福祉の現場では、言語聴覚士は介護員や栄養士などとともに嚥下機能の訓練や指導を行います。

また、認知機能の維持回復のためレクリエーションなども対象です。

肢体不自由児施設など児童を対象とする施設では、聴覚や嚥下の訓練の他、コミュニケーションの指導、ご家族の支援にあたります。

教育機関では、教員として障害を抱える児童を指導したり、言語聴覚士養成校の講師として勤務したりすることが可能です。

なお、小中学校や特別支援学校に就労する場合は言語聴覚士だけでなく、教員免許も必要になります。

言語聴覚士は言語障害を持つ方をサポートする大切な仕事

言語聴覚士の仕事では、小児から高齢者まであらゆる層が対象になります。

患者層が多様である分、必要なサポートも千差万別です。

老化によって衰えがちな認知機能や嚥下機能にも専門的に対応できるので、社会の高齢化が進むなか、言語聴覚士の需要は今後もますます高まっていくでしょう。

しかし、言語障害などコミュニケーションの問題は、言語聴覚士だけで対応するものではありません。

疾病や機能の評価から、生活歴確認、住環境整備など、他職種による多角的なサポートが必要となるのです。

医師や看護師、他職種のスタッフらと連携し、チームとなって言語・聴覚の問題を持つ方のサポートをする言語聴覚士をめざしてみてはいかがでしょうか。

社会人から言語聴覚士になりたい人はこちらの記事をご覧ください。