作業療法士は、医療・福祉分野で重要な役割を持つ国家資格です。

リハビリを必要としている患者さんに対して、日常生活に必要な作業のサポートを、精神面・身体面の両面から提供します。

国家資格と聞くと、社会人からは挑戦できないイメージを持っている方もいるかもしれませんが、作業療法士の国家資格は社会人でも取得できる環境や体制が整っています。

今回の記事では、社会人から作業療法士になる方法やメリットなどを紹介しているので、興味がある方は参考にしてください。

目次

社会人から作業療法士になれる理由

作業療法士になるには国家試験を受験し合格する必要がありますが、国家試験受験において年齢制限は設けられていません。

また、国家試験を受験するためには、作業療法士として必要な知識や技術を習得できる養成学校で学ぶ必要がありますが、作業療法士の養成学校によっては社会人でも入学でき、働きながら通学を続けられる制度が用意されています。

夜間部のカリキュラムがあるため

作業療法士をめざして養成学校に入学する社会人のなかには、学費面や生活費の関係で、働きながら学校に通っての資格取得を検討している方もいるでしょう。

作業療法士の養成学校のなかには、夜間部のカリキュラムを併設している学校があり、仕事を続けながら作業療法士をめざすことができます。

仕事を辞める必要がないため学費や生活費を工面しやすく、夜間カリキュラムの学校を選ぶことで、社会人でも安心して作業療法士をめざせるでしょう。

社会人入試制度があるため

作業療法士の養成学校のなかには、社会人入試制度を実施している学校もあります。

一般入試は受験科目のなかに数学や英語、国語などの学科試験があるなど試験科目が多くなりがちですが、社会人入試は書類審査、小論文や面接などの内容が一般的で、受験科目が少なくなる傾向があります。

一般入試と比較して対策が必要な受験科目が限られることで、受験勉強の時間も少なくて済み、社会人でも働きながら受験対策を行いやすいことが特徴です。

また、社会人入試制度を設けている学校は、社会人枠での入学者が一定数いることが考えられるため、同じ境遇のなかで作業療法士をめざす仲間を見つけやすいでしょう。

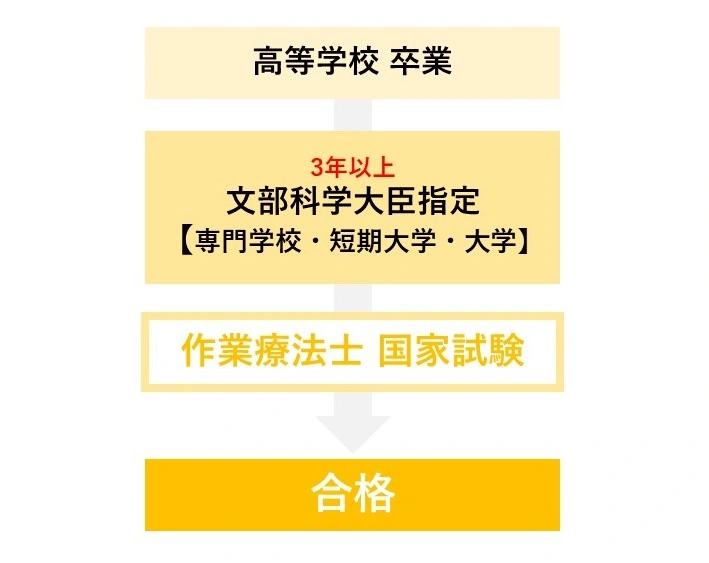

社会人が作業療法士になるには

作業療法士になるには、高等学校卒業後、文部科学大臣が指定した学校(大学、短大、専門学校など)に3年以上通って作業療法について学び、毎年2月頃に行われる作業療法士国家試験を受験して合格しなければいけません。

社会人から作業療法士になる場合も特に例外はないため、同様の手順を踏む必要があります。

入学する学校を決める

先述したとおり、作業療法士をめざすには作業療法士の学校への通学が避けられないため、まずは入学する学校を決める必要があります。

一度入学したら、作業療法士の資格取得に向けて最低3年間は学校に通うことになるため、さまざまな条件を検討し、自身にとって通い続けることができる制度や環境が整っている学校を選ぶことが重要です。

最短で作業療法士になりたいと考えている方の場合は、卒業までに4年必要な大学ではなく、入学時から作業療法士に必要な学習に集中でき、かつ3年で卒業が可能な短大や専門学校がおすすめです。

ここでは、学校選びのポイントを紹介していきます。

国家試験合格率

国家試験に合格しなければ作業療法士になることができないため、入学を検討している学校の国家試験合格率は把握しておきましょう。

年によって変動するものの、作業療法士の国家試験の合格率は例年80%程度です。

この合格率を基準として検討すると良いでしょう。

また、国家試験対策の充実度は学校によって異なります。

国試対策セミナーを独自に開催している学校もあれば、校内模試や個別対策などを充実させている学校もあります。

試験勉強を一人で行うことが苦手な方や国家試験が不安な方は、国家試験対策が充実している学校を選ぶと安心でしょう。

社会人入試の有無・社会人入学生の割合

入学後に同級生となる学生との年齢差が気になる方や、社会人という同じ境遇での仲間が欲しいと感じている方は、学校のホームページを確認したり、直接学校に問い合わせて、社会人入学者の有無や割合を調べておくと安心です。

社会人入試を行っている学校の場合は、入学する社会人が一定数いる可能性が高いと考えられるでしょう。

自分に合ったカリキュラム

作業療法士になるにあたって必要な学習内容は厚生労働省によって定められていますが、学校によって細かいカリキュラムや授業時間は異なります。

特に大学と専門学校のカリキュラムには大きな違いがあります。

4年制大学の場合は数学や英語などの基礎教養科目を含めた幅広い知識を習得できるのに対し、専門学校の場合は作業療法士になるために特化したカリキュラムが組まれている場合が多いです。

また、同じ専門学校のなかでも、学校によっては即戦力のある作業療法士を育成するため、臨地実習を多く取り入れているなど、カリキュラムにはさまざまな特徴があります。

どのような学生生活を送りたいかを考え、優先順位をつけて選択すると良いでしょう。

無理のない学費

進学する学校によって学費は異なるため、無理のない学費かどうかを確認することが大切です。

それぞれの学校の種類による学費の相場は、以下のとおりです。

| 学校の種類 | 入学金+1年次の学費 | 1年間の学費 (2年次以降) |

入学金+卒業までの学費 |

|---|---|---|---|

| 3年制専門学校(昼間) | 140~170万円 | 110~150万円 | 360~470万円 |

| 3年制専門学校(夜間) | 130~180万円 | 110~130万円 | 350~440万円 |

| 3年制短大 | 120~160万円 | 120~160万円 | 360~480万円 |

| 私立4年制大学 | 170~190万円 | 140~170万円 | 590~700万円 |

| 国立4年制大学 | 817,800円 | 535,800円 | 2,425,200円 |

※あくまでも相場ですので、正確な学費は学校のホームページでご確認ください。

また、教材などの諸経費は別途必要です。

学費に心配がある場合は、奨学金制度や教育ローンなども調べておくと良いでしょう。

作業療法士の国家試験に合格する

養成学校を卒業したあと、国家試験を受験して合格すれば作業療法士になることができます。

作業療法士の国家試験は、毎年2月頃に行われます。

一般問題と実地問題、2科目の筆記試験です。

また、視力障害を持っている方への特別措置として、実地試験の代わりに口述および実技試験も行われます。

試験時間は2時間40分です。

一般問題が80問、実地問題が20問の計100問で構成されており、午前と午後にそれぞれ100問、計200問が出題されます。

年に1度しか実施されないため、きちんと対策を行い万全の体制で挑むことが大切です。

社会人が作業療法士をめざすメリット

社会人から作業療法士の資格を取得することで、安定して働くことができたり、身につけた専門性を患者さんに還元できたりといったメリットを感じることができるでしょう。

それぞれ順番に解説していきます。

安定して活躍できる

作業療法士は国家資格であり、病院や診療所などの医療機関をはじめ、身体障がい者施設や児童福祉施設など多くの就職先があるため、安定して活躍できるといえるでしょう。

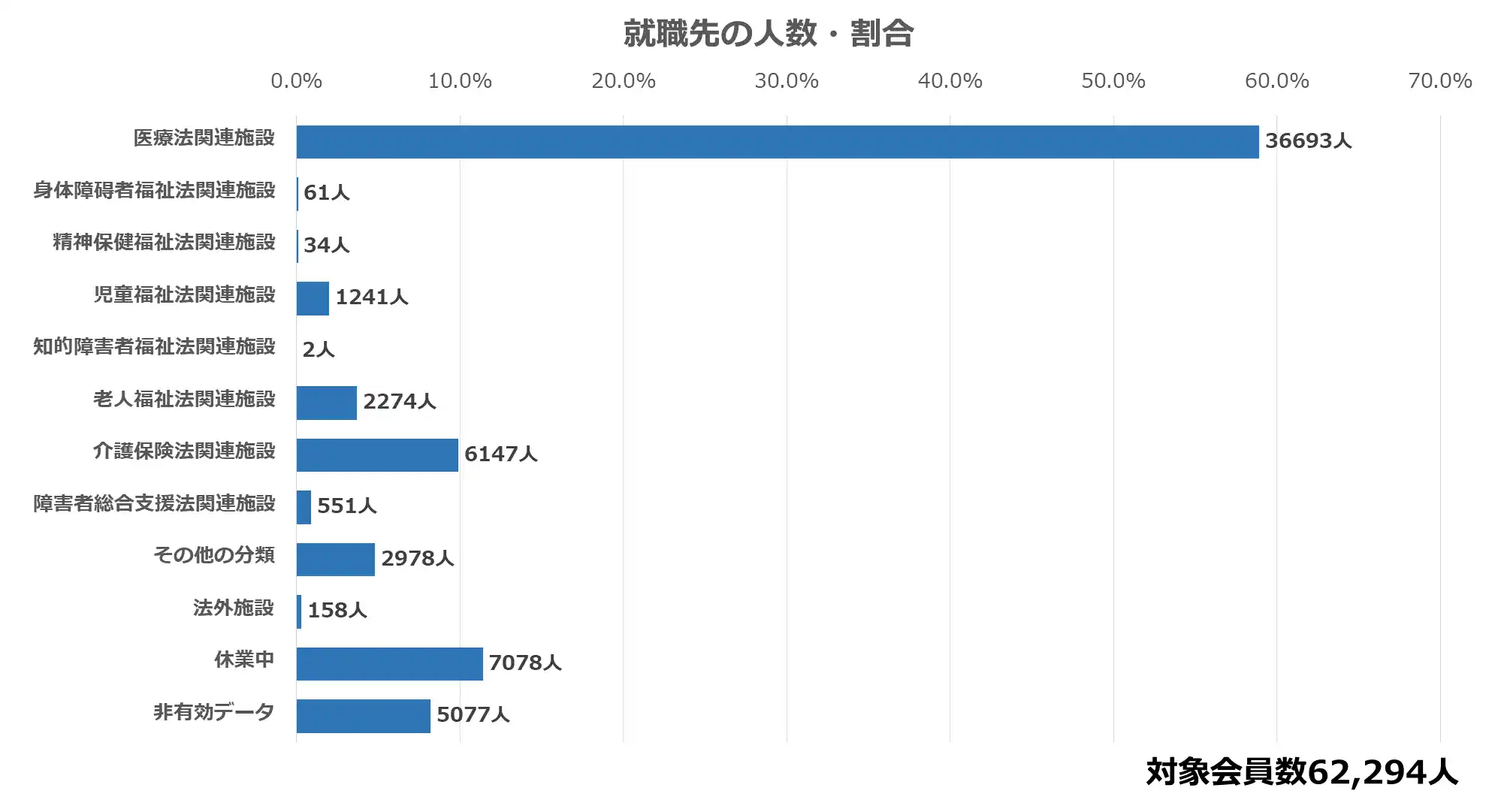

作業療法士の就職先の人数・割合(2019年時点)は、以下のようになっています。

女性の場合は、結婚や出産などのライフイベントにより仕事を離れる可能性もありますが、作業療法士の資格を持っていれば、正社員やパート・アルバイトなど自身の生活に合った働き方で復職しやすいといえるでしょう。

やりがいを感じられる

作業療法士は患者さんとの関わりのなかで、身体面と精神面からの基本的能力の回復や、洗濯・買い物・食事などの日常生活で必要な動作の獲得、就労能力や対人関係能力の獲得など、その人がその人らしく過ごすために必要な機能の回復をサポートできます。

患者さんと信頼関係を構築し、その方に合ったリハビリを提供しながら、患者さんの身体機能の回復を実感したり、患者さんの希望を叶えることが可能です。

作業療法士として、患者さんを支えることにやりがいを感じることができるでしょう。

資格取得後の就職率が高め

社会人から作業療法士になるにあたって、資格取得後に就職できるのかを不安に思う方は少なくないかもしれません。

転職活動には本人のそれまでの経歴も影響はしますが、日本作業療法士協会によると、作業療法士の就職率は100%となっています。

そのため、社会人から作業療法士の資格を取得すれば、作業療法士として転職できる可能性が高いといえるでしょう。

社会人からでも勉強して作業療法士をめざしてみよう

作業療法士は、社会人からでもめざすことのできる環境が整っており、挑戦しやすい職業だといえます。

作業療法士になることで多くの患者さんの役に立ち、やりがいを感じることができます。

また、作業療法士として働きながら多くの知識や技術を習得したり、講習会に参加してスキルアップを図ることもできます。

この記事を読んで、社会人から作業療法士に挑戦したいと感じた方は、以下の記事でも「作業療法士について」や「作業療法士になる方法」を詳しくまとめていますので、参考にしてみてください。