作業療法士は理学療法士とともに、リハビリテーションの専門家です。

理学療法士は「立つ・歩く」などの基本動作のリハビリテーションを行います。

一方で作業療法士は、その先の生活活動のリハビリテーションが主な仕事です。

この記事は、作業療法士の仕事内容を詳しく紹介しています。

作業療法士の職業が気になる方は、ぜひ参考にしてください。

目次

【分野別】作業療法士の仕事内容

作業療法士の仕事内容は多岐にわたり、担当領域によって働く場所や対象者もさまざまです。

領域は、身体障害・精神障害・老年期障害・発達障害の4つに分けられます。

| 領域 | リハビリの対象者 |

|---|---|

| 身体障害 | 怪我・病気により脳や身体に障害が起き、動きに不自由のある方 |

| 精神障害 | 精神障害によって本来の自分の生活を送ることが難しくなった方 |

| 老年期障害 | 障害を抱えた高齢者の方 |

| 発達障害 | 生まれながらの疾患や障害(脳性まひ・自閉症など)を持った方 |

仕事内容にどういった違いがあるのか、それぞれ確認していきましょう。

身体障害領域

身体障害領域は、事故での怪我や病気の発症により脳や身体に障害が起き、動きに不自由のある方が対象者です。

作業療法士の仕事は、怪我や病気の段階によって以下の3つに分類できます。

- 急性期

- 回復期

- 維持期・生活期

また、福祉用具の選び方の提案や使い方の指導など、福祉用具に関する支援をすることもあります。

上記3つの期間ごとに行うリハビリ(リハビリテーション)の内容を見ていきましょう。

急性期のリハビリ

急性期とは、怪我や病気の直後または手術後の数日から約1ヵ月間を指す期間です。

早い段階でリハビリを取り入れることで、寝たきりや後遺症などの身体機能の低下を防止し、基本動作の改善をめざします。

基本動作とは、食事や排泄、車椅子への乗り移りなど、日常生活動作のことです。

ただし、これは怪我や病気の発症前の状態まで完全に回復をさせることが目的ではなく、回復期のリハビリへの準備ともいえます。

回復期のリハビリ

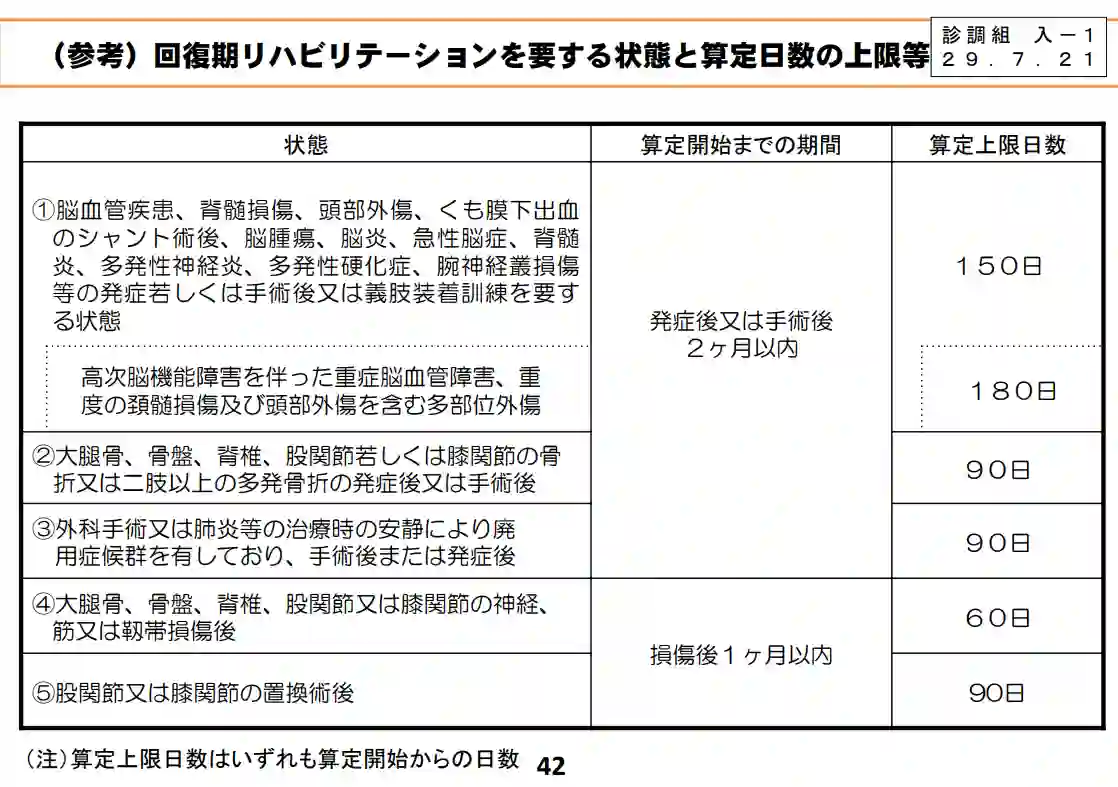

回復期のリハビリは厚生労働省によって入院期間や条件が定められており、専門の医師からの判断が必要です。

患者さんの状態によって最大入院期間は60〜180日と幅があります。

回復期のリハビリは基本動作の訓練だけでなく、社会復帰も含め一人ひとりに合わせた生活ができるようになるための訓練です。

ここでは以前の生活に少しでも近い状態になれることをめざします。

さらに認知面や精神面の訓練を行い、心のケアにも対応するなど、身体面以外へのリハビリを行う点も特徴です。

担当領域によっては、自宅訪問をして家の改修や補助器具の導入について検討するなど、退院後の生活に向けたサポートを行うこともあります。

維持期・生活期のリハビリ

維持期・生活期のリハビリとは、急性期と回復期のリハビリを終えた人が在宅で機能の維持と向上をめざすものです。

病院で行うリハビリでは、回復期までと同じリハビリ内容を行い、さらにできることを増やしていきます。

この期間は、対象者のQOLを向上させることも目的の一つです。

当然ながら患者さん全員が思うようなペースで回復するとは限らず、一人ひとりに合わせたサポートが必要になるでしょう。

精神障害領域

精神障害領域の対象者は、心の状態異常によって本来の自分の生活を送ることが難しくなった方です。

例として統合失調症、うつ病、自閉症、認知症などが挙げられます。

こうした心の障害によって起こる生活の支障や精神症状の改善をめざし、それぞれの社会復帰をサポートするのが作業療法士の仕事です。

気分の落ち込みの具合は一人ひとり異なるため、作業計画の作成も患者さんに合った内容で調整します。

身体のリハビリは変化が目に見えるのに対し、心の状態は目に見えるものではありません。

そのため、患者さんとの関わりや作業を通して、じっくりとサポートすることが必要になります。

作業療法士が精神科で働くケースについて気になる方は、次の記事を参考にしてみてください。

老年期障害領域

老年期障害領域は、加齢にともなう疾患を抱えた高齢者の方が対象者になります。

具体的には65歳以上の高齢期で、脳血管障害や認知症、パーキンソン病といった疾患を抱えた方などです。

また、運動ができないことで身体の動きが弱った方も対象になります。

この領域における目標は、食事や着替え、トイレ、入浴、買い物をはじめとする日常生活の自立や安定です。

場合によっては疾患予防として行われるケースもあり、患者さんの生活が充実するようにサポートします。

また、老年期障害領域は病院以外の場所でも作業療法を行うほか、介護予防支援も担います。

病院以外でも作業療法を行う

老年期障害の作業療法は、身体障害関連の病院や診療所、クリニック、認知症専門病院などの医療機関で行われています。

しかし、それ以外にも、以下のような場所でリハビリを行うこともあります。

- 介護老人保健施設

- 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)

- 通所リハビリテーション(デイケア)

- 自宅(訪問リハビリテーション)

介護予防支援も行う

介護予防支援とは、高齢者が住み慣れた地域で、健康で自立した生活が送れるように、運動やコミュニケーションを通して支援することです。

介護予防支援について作業療法士が関わる内容を3つ紹介します。

- 通所型・訪問型介護予防事業

日常生活や社会参加などの評価と予後予測、生活行為を改善するための助言や指導 - 地域介護予防活動支援事業

住民の趣味などの社会参加に対する要望の把握と、活動の場を作るための助言や支援 - 地域ケア会議

バリアフリーの街づくりなど、地域の課題を解決する方法の提案

発達障害領域

発達障害領域は、生まれながらの疾患や障害(脳性まひ・自閉症など)を持った方が対象者です。

疾患の内容や症状、特性、環境は一人ひとり異なるため、対象者に合わせた支援が必要になります。

発達障害領域の作業療法が行われるのは、主に以下のような場所です。

- 小児病院

- 大学病院

- 総合病院

- リハビリテーション病院

- 児童発達支援センター

- 障害児入所施設

また、この領域では発達支援も行います。

発達支援とは、発達障害を持つ子ども本人や保護者に寄り添い、治療に際してさまざまな支援を行うことです。

発達障害の認知が広がってきたことや、周産期医療が発展したことで、児童の発達支援の対象となるケースは年々増加傾向です。

2021年には診療報酬の見直しがあり(専門的支援加算が追加)、作業療法士の需要もますます高まっています。

支援の内容の一例を紹介します。

| 日常生活動作 | 日常生活動作、遊び、運動に関する発達のサポートです。 ボール、積み木、ままごとなど、子どもが楽しく取り組めるようレクリエーションを取り入れて行います。 |

|---|---|

| 感覚面 | 子どもの成長の過程では、見たり触れたりいろいろな感覚を経験することが大事です。 砂いじりや粘土を使った遊び、滑り台、ブランコで体を動かすなど感覚を養うサポートをします。 |

| 認知・学習面 | 習字、お絵描き、工作など、楽しみながら取り組める内容であることがポイントです。 周囲とのスムーズな交流を図るため、集団での遊びを行い、コミュニケーション能力の向上をめざします。 |

| 社会生活 | 通学や地域活動への参加などで不便が出ないよう、環境の整備、道具の使用に対する訓練・指導を行うサポート方法です。 学校や保育園など集団への参加が難しい子どもにも、必要な支援を考え提案します。 |

| 周囲のサポート | 発達障害の子どもだけでなく、家庭、学校、保育園の大人たちの相談に乗ることも作業療法士の役割です。 発達障害に対する正しい理解を得ながら、関わり方のアドバイスなどを行います。 |

ここまで、作業療法士の仕事内容を領域ごとに紹介しました。

さらに作業療法士の職場別の役割を知りたい方は、次の記事をご参照ください。

作業療法士の具体的な業務内容

作業療法士の支援対象は、理学療法によって基本動作が問題なくできるまでに回復した患者さんです。

作業療法は、日常生活をスムーズに送るための訓練と、社会への順応能力を回復させることを目的としています。

作業療法士と理学療法士は、両者ともリハビリという枠で共通点がありますが、取り組む内容は別物です。

| リハビリの対象 | リハビリの内容 | |

|---|---|---|

| 理学療法士 | 機能回復のためのリハビリ | 歩行練習 ベッドから起き上がる練習 など |

| 作業療法士 | 社会へ順応するための、心と体のリハビリ | 食事の練習 入浴の練習 など |

作業療法の目的をさらに掘り下げていくと、本人がより満足できる生活を送れるよう、さまざまな治療・指導・援助を行うことにあります。

作業療法の過程を、以下の3つに分けて解説しましょう。

- 基本的能力の改善・サポート

- 応用的能力の改善・サポート

- 社会的適応能力の改善・サポート

理学療法士と作業療法士は、どちらもリハビリを通して患者さんをサポートします。

リハビリ対象や内容の面で違いがあるとはいえ、正確に理解できている方はあまり多くないかもしれません。

理学療法士と作業療法士の違いについては、次の記事を参考にしてみてください。

基本的能力の改善・サポート

基本的能力の分野の作業療法は、感覚・運動活動を通して以下の機能の改善をめざします。

- 神経・筋・骨格

- 感覚

- 精神

- 消化器・代謝系

- 心血管・呼吸器系

具体的な動作例は次のとおりです。

- 物理的感覚運動刺激(準備運動を含む)

- 体操

- ダンス

- トランポリン・滑り台

- サンディングボード

- プラスティックコーン

- 風船バレー

- 軽スポーツ

応用的能力の改善・サポート

応用的能力の分野の作業療法では、食事やトイレ、家事などの生活活動を通して以下の行動の改善をめざします。

- セルフケア

- 運動・移動

- 学習・知識の応用

- コミュニケーション

- 家庭生活

活動の範囲は、個人で遂行できるレベルのものです。

具体的な動作には次のようなものが挙げられます。

- 食事、排泄、更衣、入浴などのセルフケア

- 姿勢の変換・保持、移乗、歩行

- 読み書き・計算、問題解決、意思決定

- 書き言葉・話し言葉の理解

- 物品・道具の操作

- 金銭、貴重品などの管理練習

- コミュニケーション練習

社会的適応能力の改善・サポート

社会的適応能力の分野の作業療法は、仕事・学習、創作活動などを通して以下の行動の改善をめざします。

- 一般的な課題と欲求

- コミュニケーション

- 家庭生活

- 対人関係

- 仕事・経済生活

- 社会生活

活動の範囲は、他者との関わりを持つ社会生活レベルのものです。

具体的な動作として次のようなものがあります。

- 書字・計算

- 絵画・陶芸

- パソコン

- 対人技能訓練

- 生活圏拡大のための外出活動

- 銀行や役所など各種社会資源の利用

- 公共交通機関の利用

作業療法士の仕事をより詳しく理解するために

ここからは、作業療法士の仕事をより詳しく理解するために知っておきたいポイントを紹介します。

- 作業療法士をめざす方法

- 作業療法士の試験について

- 作業療法士の勤務先について

作業療法士に向いている人、向いていない人の特徴についても触れています。

作業療法士をめざす方法

作業療法士になるには、受験資格を得て国家試験に合格する必要があります。

受験資格を得るルートは、4年制大学や3年制短大、専門学校などです。

就職率が高く、学費サポートと学習環境が充実しているため、主婦や社会人から作業療法士を志す人もいます。

作業療法士になるためにどうしたら良いのかを詳しく知りたい方は、次の記事をご覧ください。

作業療法士の試験について

作業療法士の国家試験は、養成学校に3年以上通って受験資格を得た人のみが受けられます。

試験は毎年2月に行われており、北海道、宮城県、東京都、愛知県、大阪府、香川県、福岡県および沖縄県が試験地です。

合格基準は年度ごとに異なりますが、例年では総得点の約60%、実地問題の30%が合格点となっています。

合格発表は試験翌月の3月で、合格率は約70〜80%です。

作業療法士国家試験の試験概要、当日の流れ、合格率については、こちらで詳しくまとめています。

作業療法士の勤務先について

作業療法士の主な勤務先は以下のとおりです。

- 病院

- 介護施設

- 作業療法士養成校

- 児童福祉施設

作業療法士として働いていくうえで、自分に合った職場選びは大切です。

どのような働き方がしたいのか今一度考えたうえで、勤務先ごとの特徴を比較検討しましょう。

作業療法士の就職先や働く場所の選び方については、次の記事をご参照ください。

向き・不向きな人の特徴が知りたい

作業療法士になるためには養成学校に通い、国家資格に受かる必要があります。

仕事ができるようになるまで時間がかかる分、自分が本当に作業療法士に適しているのか慎重に考えたい方も多いでしょう。

作業療法士に向いている人の特徴には、以下のようなものが挙げられます。

- 親身に患者さんに寄り添える

- 思いやりがある

- コミュニケーションをとるのが好き

一方、次のような方が作業療法士になると苦労が多いかもしれません。

- コミュニケーションが苦手

- 他人と協力できない

- 好奇心が薄い

- 忍耐力がない

作業療法士に向いている人・向いていない人の特徴は、次の記事に詳しくまとめています。

仕事内容をしっかりと理解して作業療法士をめざそう

作業療法士の仕事は、立つ・起き上がるなどの基本動作のサポートではなく、その先の生活活動のリハビリテーションです。

体だけでなく、心の支援も行います。

生まれながら障害を持った子どもから、怪我や病気で障害を抱えた高齢者の方まで対象者は幅広く、働く場所もさまざまです。

そのため作業療法士は、病院をはじめとして地域の介護・福祉施設、大学の研究機関、特別支援学校など、社会の多様な場所での活躍が期待されています。

患者さんの生活そのものを支えることから、やりがいの大きい魅力的な職業といえるでしょう。