管理栄養士は、健康な人だけでなく病気の人や高齢者など個別の栄養指導が必要な人に対しても、栄養面でのサポートを行う仕事です。

また、管理栄養士になるためには、所定の教育を受けたうえで国家試験に合格し、国家資格を取得する必要があります。

この記事では、管理栄養士になるための2つのルートと、それぞれの勉強内容について解説します。

なお、管理栄養士の仕事内容は、次の記事をご参照ください。

目次

管理栄養士をめざすために必要な勉強内容

管理栄養士をめざすためには、どのような勉強が必要なのでしょうか。

まずは、管理栄養士の国家試験と管理栄養士になるためのルートを確認してみましょう。

管理栄養士国家試験について

管理栄養士の国家試験は、年に1回、毎年2月下旬から3月上旬に全国8ヶ所で開催されています。

国家試験の出題科目と開催時間は、下記のとおりです。

なお、管理栄養士の出題基準はおおよそ4年に1回改定されます。

最新の情報は、厚生労働省のホームページなどで確認してください。

【管理栄養士 国家試験】

| 開催時間 | 試験科目 | 問題数 |

|---|---|---|

| 10:00~12:25 (2時間25分) |

社会・環境と健康 | 16問 |

| 人体の構造と機能及び疾病の成り立ち | 26問 | |

| 食べ物と健康 | 25問 | |

| 基礎栄養学 | 14問 | |

| 応用栄養学 | 16問 | |

| 13:40~16:20 (2時間40分) |

栄養教育論 | 13問 |

| 臨床栄養学 | 26問 | |

| 公衆栄養学 | 16問 | |

| 給食経営管理論 | 18問 | |

| 応用力試験 | 30問 | |

| 計(5時間5分) | 10科目 | 200問 |

出典:平成31年管理栄養士国家試験出題基準(ガイドライン)改定検討会報告書

なお、管理栄養士国家試験を受験するためには、次項で解説する受験資格を満たす必要があります。

管理栄養士をめざす2つのルート

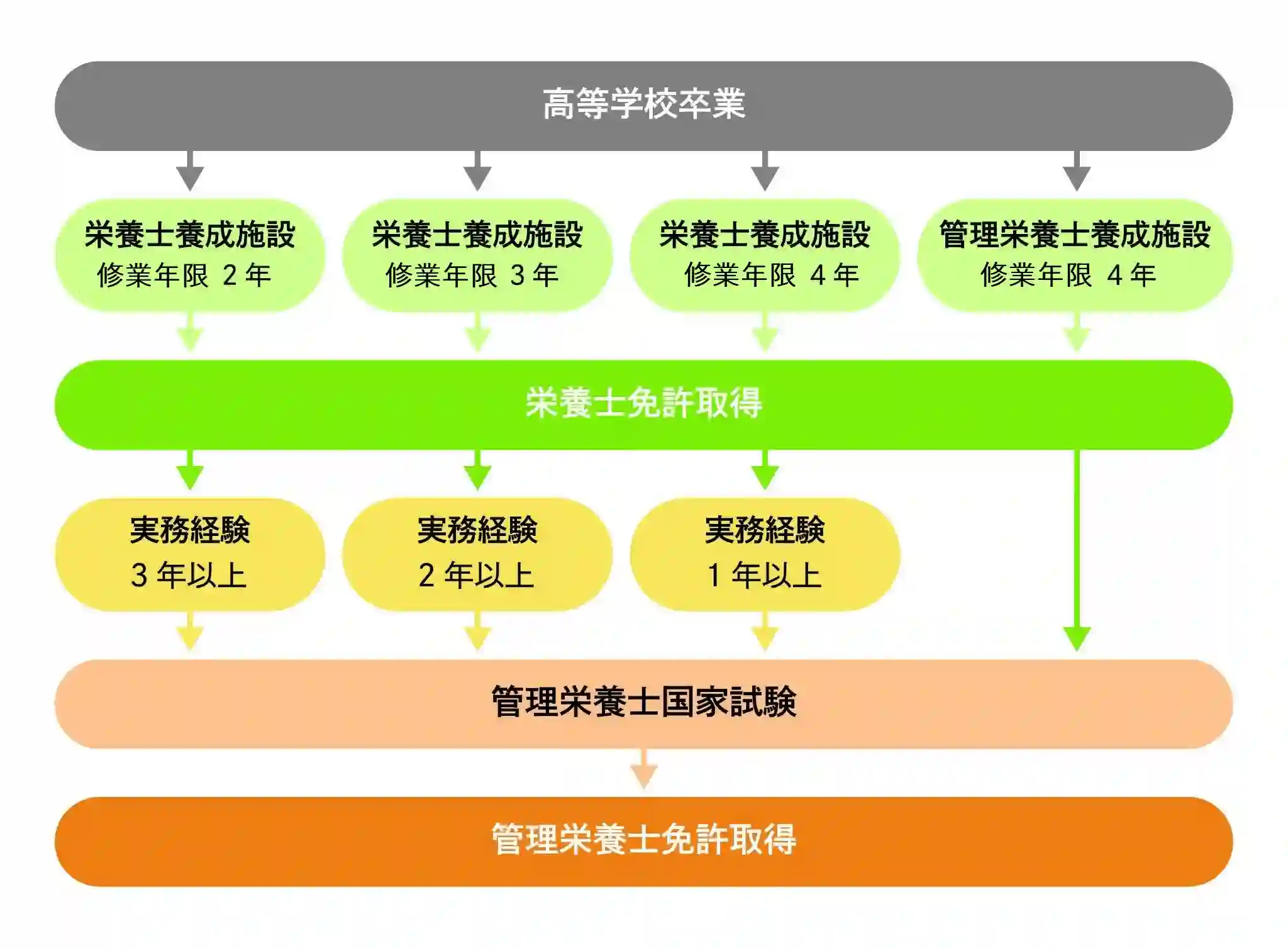

管理栄養士国家試験の受験資格を得るためのルートには、管理栄養士養成施設を卒業するルートと、栄養士養成施設を卒業後、実務経験を積むルートの2つがあります。

それぞれのルートに費やす期間や、国家試験の合格率の違いは、下記のとおりです。

| 期間 | 国家試験受験資格 | 国家試験合格率 | |

|---|---|---|---|

| 管理栄養士養成施設 | 修業 4年間 | 卒業すると取得 | 92.9%(新卒) 20.5%(既卒) |

| 栄養士養成施設 | 修業+実務 5年間 | 卒業後に実務経験が必要 | 28.8% |

管理栄養士養成施設は4年間学校に通いますが、栄養士養成施設を選んだ場合は、学校と実務経験を合計して5年の期間が必要です。

しかし、栄養士養成施設は2〜4年制まであるため、2年制の短大などを選べば学費を抑えられるかもしれません。

ただし、管理栄養士養成施設を卒業した場合と栄養士養成施設を卒業した場合とでは、国家試験合格率に大きな差があります。

管理栄養士養成施設で学ぶこと

2021年12月現在、管理栄養士養成施設は4年制で、全国に149校あります。

専門学校もありますがほとんどが大学で、夜間制や通信制の学校はありません。

各施設のカリキュラムはさまざまですが、管理栄養士養成施設は厚生労働省または文部科学省の認可が必要なため、決められた必須科目がカリキュラムに組み込まれています。

必須科目

認可されている管理栄養士養成施設で定められている必須科目は、以下のとおりです。

| 専門基礎分野 | 社会・環境と健康 |

| 人体の構造と機能疾病の成り立ち | |

| 食べ物と健康 | |

| 実験・実習 | |

| 専門分野 | 基礎栄養学 |

| 応用栄養学 | |

| 栄養教育論 | |

| 臨床栄養学 | |

| 公衆栄養学 | |

| 給食経営管理論 | |

| 総合演習 | |

| 臨地実習 |

管理栄養士養成施設の必須科目は、基本的に国家試験の科目と同じです。

管理栄養士は、病院などでの栄養管理や疾患を抱える人への栄養指導をする役割があるため、必須科目のなかには生活習慣病や消化器疾患などの勉強も含まれています。

なお、管理栄養士養成施設を卒業すると、国家試験の受験資格と併せて栄養士の資格も取得できます。

4年間のカリキュラム例

以下は、必須科目を含めた管理栄養士養成施設のカリキュラム例です。

なお、カリキュラムは学校ごとに異なるため、希望校の資料などで詳細を確認してみましょう。

【1年次】

1年次での学習は、解剖学や栄養学、基礎調理学など基礎的な分野が中心です。

英語や経済学などの一般教養がカリキュラムに組み込まれている学校もあります。

【2年次】

2年次で学ぶ内容は、臨床栄養学や給食管理論、栄養教育論などです。

3年次以降の実習で必要な知識と技術を習得できるように、実践調理学や栄養アセスメント実習などの授業もあります。

【3年次】

3年次には、より専門的な応用栄養学や給食経営管理論、スポーツ栄養学などを学びます。

解剖学や生化学の実験、病院や施設での臨地実習も組み込まれており、実技や実習を通したより実践的な学習内容です。

【4年次】

3年次から引き続き臨地実習が組み込まれている学校もありますが、4年次には総合演習や卒業研修が行われ、後半からは国家試験対策の授業も組み込まれています。

栄養士養成施設卒業から管理栄養士をめざすための勉強内容

栄養士養成施設には、短大や専門学校、大学があります。

管理栄養士養成施設と同じく、夜間制や通信制の学校はありません。

管理栄養士をめざす場合、栄養士養成施設を卒業後、所定の実務経験を積み、国家試験に合格しなければなりません。

栄養士養成施設で学ぶこと

栄養士養成施設も厚生労働省または文部科学省の認可が必要で、決められた必須科目があります。

栄養士養成学校で定められている必須科目は、以下のとおりです。

| 社会生活と健康 | 実験・実習 |

| 人体の構造と機能 | |

| 食品と衛生 | |

| 栄養と健康 | 実験・実習 |

| 栄養の指導 | |

| 給食の運営 |

基本的な学習内容は管理栄養士養成施設と大差はありませんが、栄養士養成施設では栄養士の基礎的内容を学ぶため、カリキュラムは基礎、専門分野に分かれていません。

また、解剖学は学びますが疾患に関する科目はありません。

卒業後は実務経験を積みながら学ぶ

栄養士養成施設は卒業と同時に栄養士の資格が取得できるため、卒業後は栄養士として実務経験を積みながら学び、国家試験の受験資格を取得します。

栄養士養成施設は2〜4年制の学校があり、修業年数により1〜3年間の実務経験が必要です。

どのようなパターンを選んでも国家試験の受験資格を得るには、学校での勉強と実務経験を合わせて5年を要します。

実務経験として認められる施設などの詳しい内容は、次の記事をご参照ください。

受験資格を得たら独学で国家試験の勉強が必要

栄養士養成校を卒業し、実務経験を積んだあとに国家試験を受ける場合は、基本的に独学で勉強しなければなりません。

栄養士養成学校を卒業し国家試験を受けた人の合格率は28.8%となっており、管理栄養士養成施設を卒業した人の合格率92.9%(新卒)と比べると低くなっています。

管理栄養士の国家試験は、栄養士養成施設で学ばない臨床栄養学や給食経営論、疾患に関する内容もあり幅広い学習が必要です。

そのうえ、働きながら勉強をする人が多いため、栄養士養成学校を卒業し国家試験を受ける場合はやや難易度が高くなるかもしれません。

栄養士・管理栄養士の学校での勉強内容を理解してルートを選ぼう

管理栄養士になるためには、管理栄養士養成施設で国家試験の勉強を含めた幅広い分野を学ぶか、栄養士養成施設で学び実務経験を積みながら自分で国家試験の勉強をするか、2通りの方法があります。

勉強期間や学費、勉強する内容を比較して自分に合ったルートを選びましょう。