国家資格で将来安泰と思われがちな薬剤師ですが、現在は将来性が不安視される原因がいくつかあります。

「AIに仕事を取られたら、どうしよう」「薬剤師の仕事が将来的になくなるのでは?」と不安な気持ちを抱いている人もいるかもしれません。

今回は、薬剤師の現状と将来性、就業先ごとの今後の状況を解説します。

また、将来性を高めるポイントも紹介するので、薬剤師を続けるべきか、転職すべきかで頭を悩ませている薬剤師の方は、ぜひ最後までお読みください。

目次

薬剤師の現状と将来性がないといわれる理由

薬剤師は現段階では売り手市場ですが、医療のあり方の変化や少子高齢化にともない、今後供給過多になる可能性が示唆されています。

薬剤師に将来性がないといわれる理由を、掘り下げてみましょう。

薬剤師が増えている

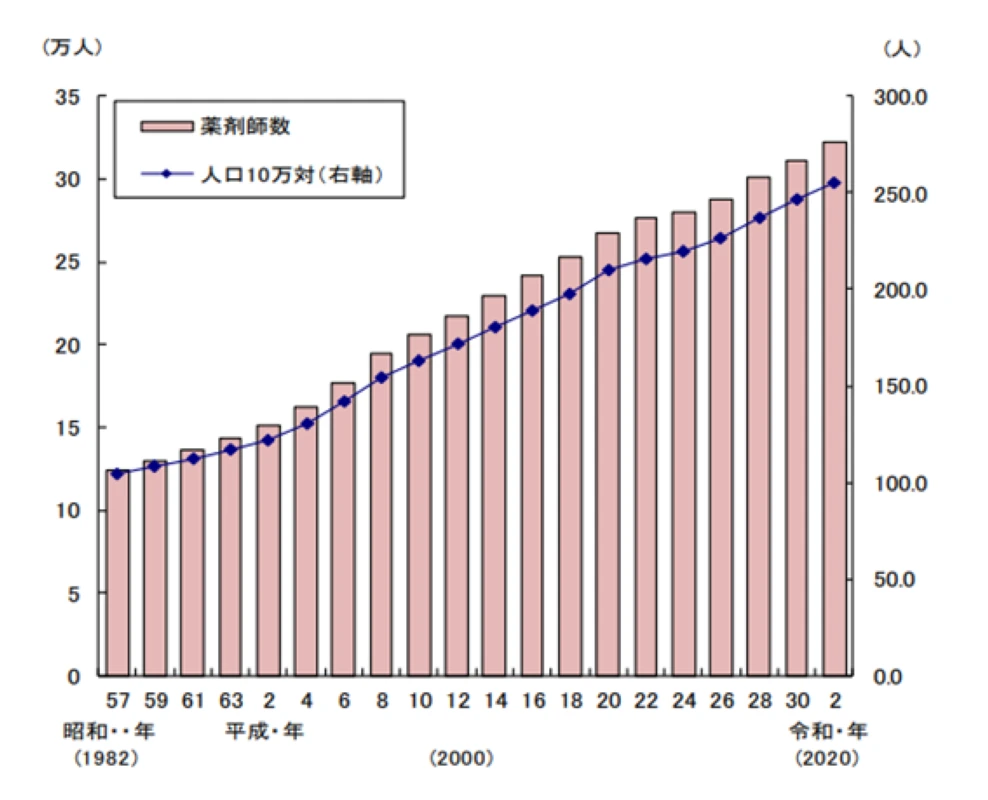

薬剤師の将来性が不安視される理由の一つは、薬剤師数の増加です。

厚生労働省の「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」によると、薬剤師の総数は2020年時点で321,982人であり、これまでずっと右肩上がりに増えてきています。

画像引用:令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況

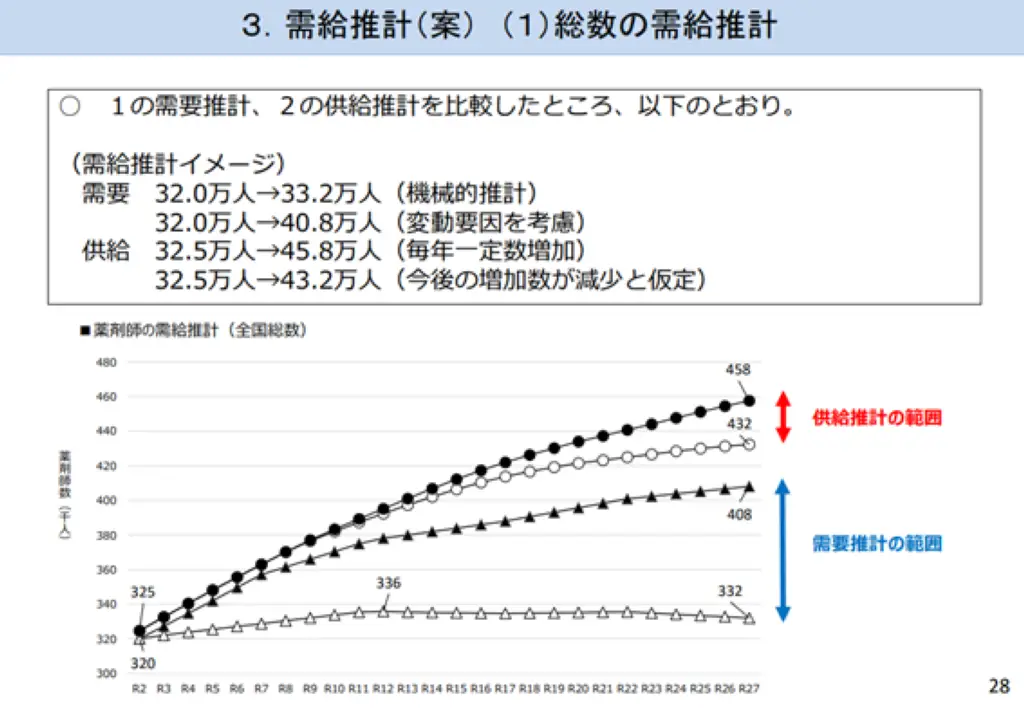

また、同じく厚生労働省が発表している「薬剤師の需給推計(案)」では、2045年(令和27年)時点での薬剤師の総数は45.8万人に到達すると推計されています。

これらの結果から、この状況が続けば、薬剤師はいずれ飽和状態になることが予想されます。

さまざまなデータ結果が薬剤師の増加を示しており、「薬剤師が増えすぎているから将来性がない」と想定されることが、将来性がないといわれる原因の一つとして考えられるでしょう。

画像引用:薬剤師の需給推計(案)

有効求人倍率は低下傾向

厚生労働省の「一般職業紹介状況(職業安定業務統計)」によると、過去5年間の医師・薬剤師等の有効求人倍率は以下のとおりでした。

| 年 | 有効求人倍率 |

|---|---|

| 2019年(3月) | 4.55 |

| 2020年(3月) | 3.34 |

| 2021年(3月) | 2.04 |

| 2022年(3月) | 2.03 |

| 2023年(3月) | 2.17 |

有効求人倍率は、2023年は少し上昇しているものの、全体を通して減少傾向にあります。

有効求人倍率とは、有効求職者数(ハローワークに登録している求職者)に対する有効求人数の割合のことで、例えば有効求人倍率が5倍であった場合、一人が仕事を探そうとした際に5つの求人のなかから選べるということです。

つまり上の表は、求職者数に対する医師・薬剤師等の求人数が年々減少していることを意味します。

処方箋数が減ると予測される

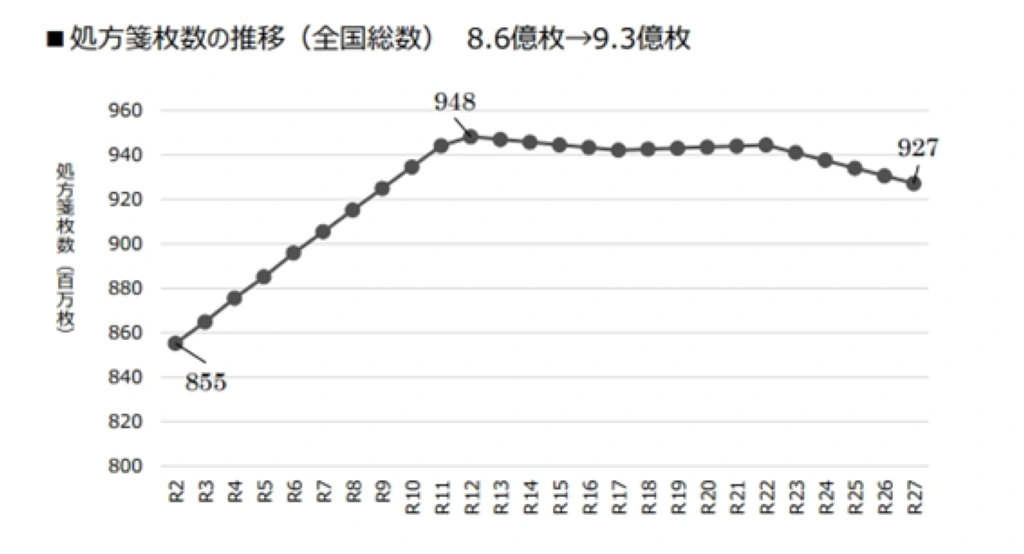

厚生労働省の調査では、薬剤師の需要を図る指標の一つである処方箋数は今後減少することが見込まれています。

処方箋枚数は2035年がピークになり、そこからしばらくは一定を推移し、人口減少の影響を受け徐々に減少するといわれています。

画像引用:薬剤師の需給推計

ICT・AI技術による薬剤師の業務量減少

医療分野でも、AI(人工知能)やICT(情報通信技術)といった技術の急速な発展が期待されており、薬剤師の将来性に影響を及ぼすのではないかといわれています。

こうした技術は、調剤業務や処方せん監査、在庫管理といった薬剤師の仕事を強くサポートしていくでしょう。

もちろん、服薬指導や相談対応などは人間にしかできない業務であり、すべての業務が代替されるわけではありません。

しかし、業務効率化により薬剤師の需要が減少するのではという危機感を持つ人もいるでしょう。

薬剤師の将来性は地域によって異なる?

地域によって需要が異なる職業がありますが、薬剤師もそうした職業の一つです。

薬剤師は都市圏と地方で需要に偏りがあり、地方では人手不足が深刻化しています。

そのため、都市圏よりも地方のほうが積極的な採用を行っているケースがあります。

このように、将来性についても地域差はあると考えられるでしょう。

薬剤師が不足している地域であれば、仕事を見つけやすく、給料が上がりやすいなど、良い点がたくさんあります。

とはいえ、地方だから薬剤師が足りないとは一概にはいえません。

地方でも人口に対しての薬剤師数が多いエリアもあるため、自分が興味のあるエリアの薬剤師の人数や求人数をチェックしておくことが大切です。

薬剤師の将来性を就業場所別に解説

ここからは、薬剤師の将来性について、以下の4つの就業場所に分けて紹介します。

- 調剤薬局で働く薬剤師の将来性

- 病院で働く薬剤師の将来性

- ドラッグストアで働く薬剤師の将来性

- 製薬会社で働く薬剤師の将来性

それぞれ見ていきましょう。

調剤薬局で働く薬剤師の将来性

まずは、薬剤師の勤務先として最も一般的な、調剤薬局で働く薬剤師の将来性を見ていきましょう。

厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」の調査データでは、2020年の調剤薬局での薬剤師従事者数は188,982人という結果でした。

過去数年の人数は以下のとおりで、増加傾向にあるのがわかります。

- 2014年:161,198人

- 2016年:172,142人

- 2018年:180,415人

- 2020年:188,982人

参照:

令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況

平成28年(2016年)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況|厚生労働省

2019年から薬局事務の一部のピッキング行為が認められるようになり、薬剤師の需要低下を懸念する声もあります。

さらに、ICT・AI技術の発展、処方箋数の減少といったことに不安を感じる薬剤師もいるでしょう。

しかし、それは考え方によっては患者さんに集中できるというメリットでもあります。

また、「改正医薬品医療機器等法(薬機法)」により、調剤薬局の役割分類がされたことで、薬剤師に求められることは細分化されています。

専門性を高めたり、得意領域のスキルを伸ばしたりすれば、将来的に調剤薬局で需要のある薬剤師になることも可能でしょう。

薬剤師の調剤薬局勤務について、より詳しく知りたい方は次のページをご確認ください。

病院で働く薬剤師の将来性

厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」の調査データでは、2020年の病院での薬剤師従事者数は55,948人という結果でした。

過去数年の人数は以下のとおりで、増加傾向なのがわかります。

- 2014年:48,980人

- 2016年:52,145人

- 2018年:54,150人

- 2020年:55,948人

参照:

令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況

平成28年(2016年)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況|厚生労働省

夜勤や他職種連携の必要がある病院薬剤師の業務は、総合的なスキルを身につけられるというメリットと、業務がハードであるというデメリットを併せ持っていますが、将来性は期待できるでしょう。

その理由として、高齢化社会で国が在宅医療を推進していることを受け、薬剤師も在宅医療による訪問薬剤管理指導が求められていることが挙げられます。

病院薬剤師の仕事内容について、より詳しく知りたい方は次のページをご覧ください。

ドラッグストアで働く薬剤師の将来性

令和5年3月に一般社団法人日本チェーンドラッグストア協会(JACDS)が発表した「第23回(2022年度)日本のドラッグストア実態調査(結果速報)」によると、ドラッグストア業界の売上は8兆7,134億円という結果でした。

ドラッグストアは市場規模が年々拡大しており、薬剤師にとって高い将来性が期待できる就業先であるといえるでしょう。

処方箋の対応が可能な調剤薬局併設型ドラッグストアも増加していることから、ドラッグストアにおける薬剤師の需要は今後も拡大していくと考えられます。

製薬会社で働く薬剤師の将来性

厚生労働省「令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況」の調査データでは、2020年の製薬会社での薬剤師従事者数は39,044人という結果でした。

過去数年の人数は以下のとおりで、減少傾向にあるのがわかります。

- 2014年:43,608人

- 2016年:42,024人

- 2018年:41,303人

- 2020年:39,044人

参照:

令和2(2020)年医師・歯科医師・薬剤師統計の概況

平成28年(2016年)医師・歯科医師・薬剤師調査の概況|厚生労働省

ジェネリック医薬品(すでにある医薬品と同じ有効成分を使い、効き目・安全性などが同等な後発医薬品)の開発にともない、製薬会社における薬剤師の需要は今後低下していく状況が考えられます。

ジェネリック医薬品や新薬開発の減少だけでなく、令和2年の薬価改定もまた製薬会社の採用活動に待ったをかけている状況です。

薬剤師としての将来性を高めるためのポイント

薬剤師の将来性が不安視される一方で、薬剤師として長く活躍し続けるために準備しておけることもたくさんあります。

専門性を高める

薬剤師として基本的な調剤や服薬指導などの業務を行うだけでなく、専門性の高い薬剤師をめざしましょう。

厚生労働省は調剤薬局に対して高度薬学管理機能の強化を求めています。

高度薬学管理機能とは、専門性の高い知識や技術を身につけた認定薬剤師や専門薬剤師を配置したうえで、がんやHIVといった疾患を有する患者さんに対して専門的なケアを行う機能のことです。

認定薬剤師や専門薬剤師は、薬剤師として専門性を高めるのに最適な資格です。

特に需要が高まっているものとして、がん専門薬剤師・がん薬物療法認定薬剤師・感染制御認定薬剤師・感染防御専門薬剤師などが挙げられます。

マネジメント能力・コミュニケーション能力を高める

薬剤師の業務には、マネジメント能力やコミュニケーション能力が必須です。

患者さんとのコミュニケーションはもちろんのこと、病院勤務の場合は特に他職種との連携が求められる場面も多いので、チーム医療に対応できるスキルを身につけておく必要があります。

調剤薬局やドラッグストア店舗の責任者となる管理薬剤師や、薬学生に対して指導を行う認定実務実習指導薬剤師は需要があるため、そういった資格の取得をめざすのも良いでしょう。

また、健康や介護に関する豊富な知識や経験から、適切な指導を行い、患者さんの相談に乗ることができる「かかりつけ薬剤師」もめざすのもおすすめです。

在宅医療の経験を積む

高齢化社会の影響を受け、薬剤師業界でも今後在宅医療の経験が強みになります。

地域密着型の調剤薬局やドラッグストアでは、特に在宅医療への取り組みが推進されています。

在宅で療養している患者さんのなかには、多数の薬を必要とし、内服方法や飲み忘れへの対策などで困っている方も少なくありません。

このようなケースで、薬のプロフェッショナルとして患者さんの服薬管理をサポートできれば、地域で重宝される存在となるだけでなく、転職時にも有利になることでしょう。

どのような人が薬剤師に向いているのか、また薬剤師を続けたほうが良い人については以下の記事もご参照ください。

AIではできない業務を大切にする

AIではできない業務を大切にし、AIに負けない力を身につけることも重要です。

AIでもできる薬剤師業務は以下のとおりです。

- 薬の用意

- 在庫の管理

- 調剤済み薬剤のチェック

- 散薬軽量や錠剤取り揃え

一方で、AIにはできない仕事もあります。

- 対人業務

- 患者さんの健康管理や服薬管理

- 調剤薬の確認

薬剤師に対してこれまでは主に調剤業務が求められていましたが、今後はAIの普及にともなって対人業務を軸にした仕事が重視されるようになっていくでしょう。

AIは会話のなかで患者さんの潜在ニーズを見つけることは難しいため、それを逆手に取って、患者さんの思いやニーズに寄り添うことのできる薬剤師をめざしていく必要があります。

自身のキャリアプランを明確にする

将来性を高めるには、自分が将来にわたって、どのような薬剤師をめざしていくかというキャリアプランを明確に持つことが大切です。

明確に描いたキャリアプランに対して、今の職場では実現が難しい、スキルを伸ばしにくいと感じるようであれば、転職も視野に入ってくるでしょう。

キャリアプランを明確にすれば、求める薬剤師像と近い企業に転職も可能です。

薬剤師にはどのような人が向いているのかについて詳しく知りたい方は、ぜひ次のページをご覧ください。

多様化するニーズに応えることが薬剤師の将来性を高める

今回は、薬剤師の将来性について解説しました。

薬剤師の数が増加し、有効求人倍率が下がっていることなどから、薬剤師の将来に不安を覚える人もいるでしょう。

しかし、地域や就労場所によっては、今後も需要が期待できます。

今後、求められる薬剤師になるためには、専門性を高める、スキルを磨く、在宅医療経験を積むなどの方法があります。

自身の能力を高め、多様化するニーズに応えられる薬剤師をめざしましょう。

薬剤師の需要や、人手不足とも言われる理由については以下のページをご参照ください。