理学療法士は、病気やケガで身体が思うように動かない人や、先天的に身体的障がいがある人などに対して、医師の指示のもと、座る・歩くなど、基本的な日常動作のリハビリテーションをする「動作の専門家」です。

英語では「Physical Therapist」となることから、略して「PT」とも呼ばれます。

目次

理学療法士とは

理学療法では、高齢化にともなう障がいや、脳性麻痺・脳卒中などの後遺症、事故による障がいなど、年代を問わず幅広い障がいを対象に、治療や支援を提供します。

また、身体機能の回復だけでなく、身体機能の低下予防や健康増進、スポーツ分野での能力向上なども理学療法士の役割です。

理学療法士は基本的な日常動作の専門家

理学療法士は、病気やケガで身体が思うように動かない人や、先天的に身体的障がいがある人などに対して、医師の指示のもと、座る・歩くなど、基本的な日常動作のリハビリテーションをする「動作の専門家」です。

英語では「Physical Therapist」となることから、略して「PT」とも呼ばれます。

理学療法では、高齢化にともなう障がいだけでなく、脳性麻痺や脳卒中後遺症、事故による障がいなど、年代を問わず幅広い障がいを対象に、治療や支援を提供します。

また、身体機能の回復だけでなく、身体機能の低下予防や健康増進、スポーツ分野での能力向上なども理学療法士の役割です。

理学療法士(PT)と作業療法士(OT)との違い

理学療法士と混同されやすい職種に、作業療法士があります。

双方には、その支援対象に大きな違いがあります。

先にあげたように、理学療法士の対象は、何らかの理由で身体的な障がいがある方です。

一方、作業療法士は身体的障がいだけでなく、精神的な障がいを負った方も支援対象です。

また、支援内容にも違いがあります。

理学療法士は「立つ」「歩く」などの日常における基本的動作の改善と低下予防を目的に、リハビリを行います。

一方、作業療法士は、料理や着衣の着脱、入浴など、日常における応用的動作、つまり、より細かい動作の訓練のほか、精神面のサポートも行い、身体面・精神面の両面から適応能力の維持・改善を図るのです。

双方は密接な関係にあり、医師や看護師とともに理学療法士と作業療法士が一つのチームとなり、リハビリを進めていきます。

理学療法士(PT)と言語聴覚士(ST)との違い

言語聴覚士のリハビリ対象は、言語機能・聴覚機能・咀嚼嚥下機能に問題がある方です。

理学療法士や作業療法士とは異なり、「話す・聞く・食べる」ことについて障害を持った人の回復をうながすリハビリ職となります。

物理的なリハビリテーションはもちろんですが、コミュニケーションがスムーズになるよう周囲の人に指導したり、思考や認知など脳の働きをケアしたりすることもあります。

理学療法士の仕事内容・役割

ここからは、理学療法士の具体的な仕事内容や役割について解説します。

検査測定の実施

まずは患者さんの現在の状態を確認するために、検査測定を行います。

基礎疾患や既往歴、生活状態などの基本的な情報に加え、以下のような詳細な項目についても確認します。

- 身長体重

- 心電図

- 血圧

- 筋電図

- CT、レントゲン画像

- 運動機能(筋力・持久力・柔軟性・俊敏性など)

- 神経機能

リハビリ計画の作成・評価

医師や看護師をはじめとする多職種と連携を取りながら、リハビリ目標の設定や、治療方針、リハビリプログラムの設計を行います。

リハビリ計画の目標は「歩いて家に帰る」「車いすに移れるようになり施設に入所する」など、患者さんによりさまざまです。

実際に患者さんにリハビリを実施する段階では、患者さんの状態とリハビリ期間を考慮し、必要な場合は身体能力の評価を見直しつつ、リハビリプランを適宜修正します。

なお、患者さんの状態とフェーズに応じ、リハビリは以下の4つのステージに分けられます。

- 急性期:発症直後で症状が不安定リスク管理をしながら廃用症候群(安静にしていることで起こる筋力低下など)の進行予防を中心としたリハビリが必要。

- 回復期:症状が安定し、積極的なリハビリが可能。日常生活動作の改善をめざす。

- 生活期:症状がある程度固定し、日常生活に復帰。残存機能の維持・向上、再発予防を目的とする。

- 終末期:病状が悪化し、生命の危機が近い。苦痛の緩和と尊厳あるケアが中心となる。

患者さんとご家族の状態や意向、周りの環境を考慮してリハビリプランを立て、実施と再評価を繰り返しながら患者さんの身体機能の回復および維持をめざすのが、理学療法士の役割です。

運動療法の提供

運動療法は、患者さん自身の力や理学療法士の手技、器具などを使用し、運動することで身体機能の回復や機能低下の予防をめざすものです。

運動療法の具体的な内容としては、関節可動域運動や筋力増強運動、歩行練習、筋持久力運動、バランス練習などがあります。

また、座る、立ち上がる、ベッドから起き上がる、歩くなどの日常生活動作(ADL)を訓練することも、運動療法の一部です。

患者さんの状態に応じて、患者さんやご家族に対し、自宅で実施できる運動療法分野のリハビリを指導することもあります。

物理療法の提供

物理療法は、温熱や電気刺激、光線、水流、超音波などの物理的な刺激を用いて、主に痛みの軽減や不快感の緩和、血液循環の改善、むくみの緩和などをめざすリハビリです。

代表的な物理療法には以下のようなものがあります。

- 温熱療法:温めることで血行を促進し、痛みや筋緊張を和らげる療法。

- 寒冷療法:冷やすことで炎症や腫れを抑え、痛みを緩和する療法。

- 電気療法:微弱な電流で神経を刺激し、痛みの緩和や筋力増強を図る。

- 牽引療法:関節を引っ張り、血流改善や痛みの軽減をめざす。

なお、医師の指示のもと、理学療法士が直接マッサージを行うケースもあります。

理学療法士が行うマッサージの詳しい内容は、次の記事をご参照ください。

リハビリ記録の作成

リハビリの実施内容や所要時間、評価内容や改善点をまとめた記録を、毎回のリハビリ後に作成します。

最近では電子カルテが導入されている病院や施設が多く、紙ではなくパソコン業務が主です。

診療報酬や介護報酬はこの記録をもとに請求されます。

リハビリ内容の管理・振り返りのためだけでなく、適切な事務処理のためにも重要です。

居住環境の調査・整備提案

患者さんが自宅に戻ったあとに自分自身の力で自立して暮らせるよう、居住環境の調査や整備提案を行うことも、理学療法士の仕事の一つです。

例えば、足が不自由な方が自宅での暮らしを希望している場合、住まいの玄関や階段の段差が大きければ、不自由を感じる可能性があります。

足が上がりきらず転倒した場合、けがをしてしまう恐れもあるでしょう。

このように、健康な方にとっては過ごしやすい住まいでも、体に障がいがある方にとっては不便に感じる可能性もあります。

そのため、理学療法士が患者さんの居住環境を調査し、必要に応じて手すりの設置や段差の解消、介護用ベッドの導入などの提案を行い、快適で安全な住まいづくりをサポートするのです。

補装具の選定・レクチャー

患者さんの状態によっては、車いすや杖などの補助具や装具、義手や義足などの義肢が必要な場合もあります。

理学療法士は、医師や看護師、義肢装具士と連携しながら、患者さんに適した補装具の選定や補装具を着けてのリハビリなどを行います。

補装具の採寸や製作については主に義肢装具士の担当領域となりますが、その過程において、患者さんの関節可動域や運動機能、神経機能などの情報を提供しつつ、助言を行うのは理学療法士の役割です。

また、完成した補装具の使い方を教えたり、訓練の過程で使い心地を調整するのも理学療法士の役目です。

患者さんのご家族に対する指導

理学療法士の重要な仕事の一つに、患者さんのご家族に対する指導が挙げられます。

例えば退院後、患者さんのご家族が自宅での適切な介護方法を知らなければ、患者さんはもちろんご家族もけがをしてしまう可能性があります。

そのため、理学療法士は患者さんのご家族に対して自宅での正しい介護方法を入院中に指導し、安全かつ快適な暮らしをサポートするのです。

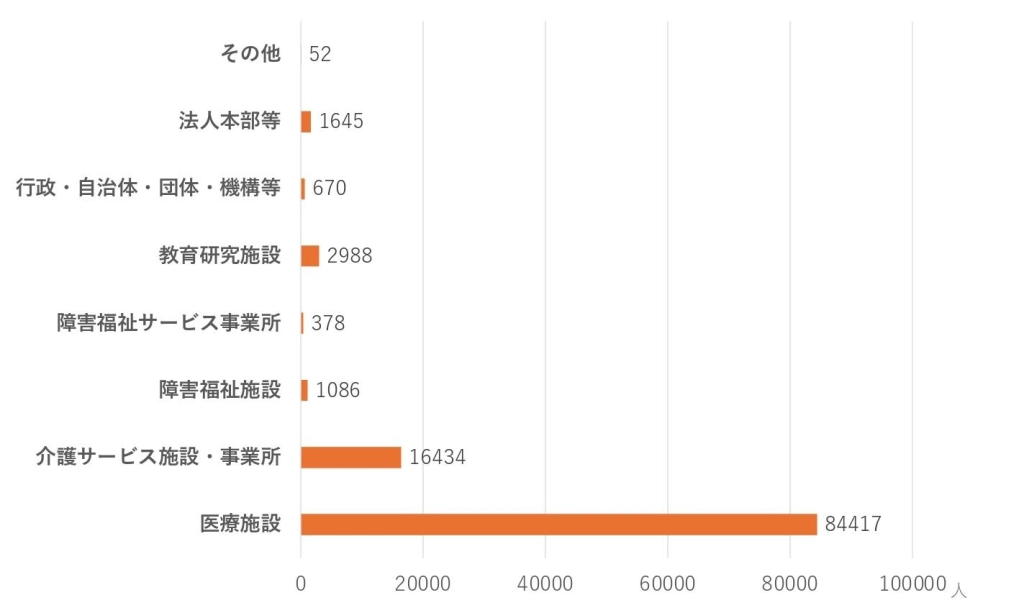

理学療法士の活躍場所

理学療法士は、医療の現場、福祉の現場、行政の現場、教育・研究の現場、スポーツ・健康産業の現場など、幅広い場所で活躍しています。

出典:統計情報|協会の取り組み

医療の現場

- 病院

- クリニック・診療所

理学療法士が活躍する病院には、一般病院、総合病院のほか、急性期病院、リハビリテーション専門病院、療養型病院などがあります。

病院では、整形外科や脳神経外科・内科、循環器内科、小児科などの診療科で働くケースが主です。

入院している患者さんや外来の患者さんの状態、フェーズに合わせて理学療法を提供します。

急性期の患者さんが多い病棟や急性期病院では、安静にしていることで起こる筋力低下の防止などを目的として、身体的な負担の軽いリハビリを中心に行います。

一方、リハビリテーション専門病院や療養型病院では、回復期や生活期の患者さんを対象とする場合が多いです。

退院後の自立した暮らしに向けた訓練や、残された身体機能を最大限に引き出すべく、リハビリを実施します。

また、退院後の患者さんの療養生活を支援するために、訪問リハビリを実施する医療機関も増えています。

福祉の現場

理学療法士が働く福祉の現場には、高齢者福祉施設と、児童福祉施設・障がい者福祉施設があります。

それぞれ詳しく解説します。

高齢者福祉施設

- 介護老人保健施設

- 特別養護老人ホーム

- 訪問看護ステーション

- デイケア(通所介護)・デイサービス

高齢者福祉施設に入所している方は、身体機能や動作能力を大きく改善・回復させることは難しいケースも多いです。

そのため、高齢者福祉施設での理学療法士の役割は、リハビリを通して施設利用者の身体機能を維持したり、環境を調整して自宅への復帰を支援したりすることが主です。

利用者に合わせた理学療法でできる動作を増やし、生活が活発的になることで、認知機能低下を防ぐことも期待できます。

なかでも、退所後に自宅での生活をめざす方が入所する介護老人保健施設で働く理学療法士は多く、福祉分野において最も高い割合です。

また、高齢化による在宅医療の促進を後押しに、デイケア(通所リハビリテーション)やデイサービス、訪問看護においても理学療法士は活躍しています。

なお、利用者に合わせた理学療法を行うためには、利用者のことをよく知っている介護者やケアマネジャーとのコミュニケーションが必要です。

児童福祉施設・障がい者福祉施設

働く人の人数は少ないものの、児童福祉施設や障がい者福祉施設に在籍する理学療法士もいます。

障がい者福祉施設では、身体的障がいや知的・発達障がいなどの精神的障がいを抱えた方や児童のを対象に支援を行います。

対象者一人ひとりに対して理学療法士の視点から課題を抽出し、身体機能の回復や新たな機能の獲得をめざし、リハビリテーションを実施するのが理学療法士の役割です。

行政の現場

- 市・区役所

- 保健所

- 地域包括支援センター

市役所や保健所といった行政機関では、健康増進や予防を目的とし、啓蒙活動や運動指導をするのが理学療法士の役割です。

子どもから高齢者まで、幅広い年齢を対象とし、乳児検診での運動機能の相談や、高齢者向けの体操教室の開催などを行います。

特に近年では、高齢者が住み慣れた土地で自分らしく自立した生活を送れるよう、地域包括ケアシステムの構築が推進されています。

高齢化が深刻化するなか、地域における理学療法士の重要性は一層高まっているのです。

教育・研究の現場

- 大学

- 専門学校

- 一般企業

教育・研究の現場では、大学や専門学校の教員として働く理学療法士がいます。

養成校で学生指導に携わるためには、理学療法士として5年以上の実務経験と、講習の受講が必要です。

また、自身の専門性を高めるために、大学でリハビリ分野の研究や、義肢開発のような研究に携わる人もいます。

スポーツ・健康産業の現場

理学療法士は、プロのスポーツチームや地域スポーツクラブ、フィットネスクラブなどのスポーツ分野でも活躍できます。

これらの現場で理学療法士は、スポーツトレーナーとして、以下のような役割を担います。

- 怪我の予防

- コンディション調整

- スポーツ現場で怪我への対応

- 競技復帰へのリハビリテーション

また、ごく一部ですが、整体院や一般企業で働く、または開業する人もいます。

ただし、理学療法士は医師の指示のもとでしかリハビリを実施できないため、整体院や一般企業では、整体として施術をするか、介護予防医療事業の一環としてのサービス提供しかできません。

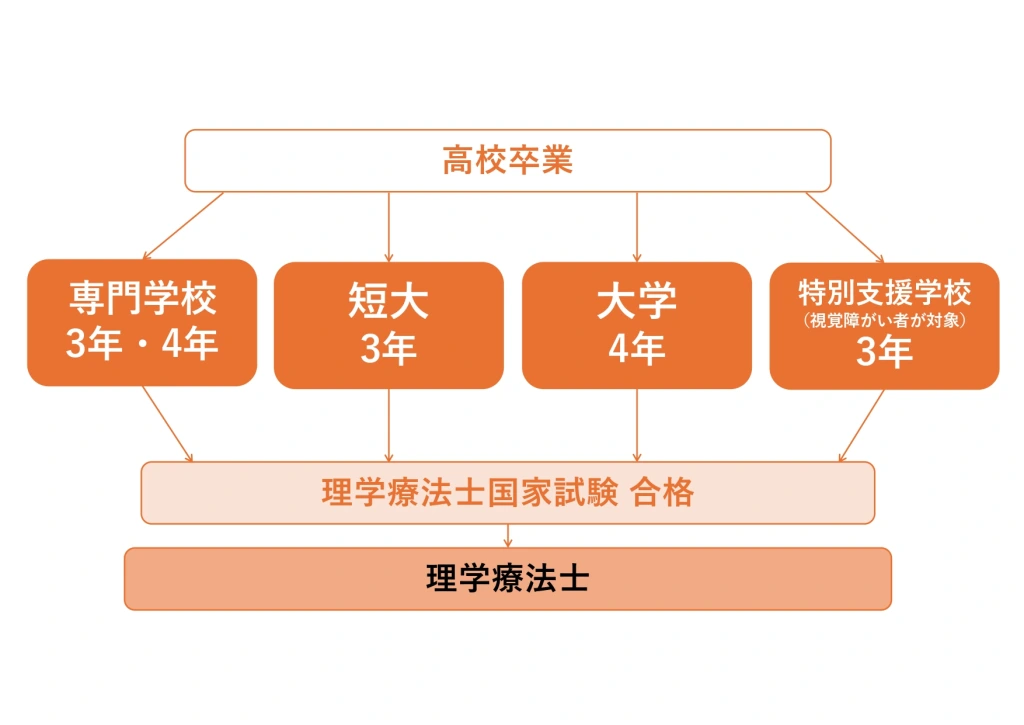

理学療法士になるには

理学療法士は、理学療法士及び作業療法士法に基づく国家資格です。

国家試験に合格しても、厚生労働大臣より免許が交付されないと理学療法士として働くことはできません。

また、国家試験の受験試験を獲得するためには、指定の教育課程を終了する必要があります。

次の見出しで詳しく解説します。

国家試験を受けるために必要な受験資格

国家試験を受験するためには、養成校で3年以上学び、知識と技術を習得する必要があります。

養成学校の選択肢は以下のとおりです。

- 大学(4年制)

- 短期大学(3年制)

- 専門学校(3年制・4年制)

- 特別支援学校(視覚障がい者が対象)

高校卒業後、専門学校や大学で専門知識を学ぶ人が多いですが、なかには社会人経験を経て養成校に入学し、理学療法士をめざす人もいます。

理学療法士になるためのルートを詳しく知りたい人は、次の記事をご参照ください。

理学療法士の国家試験の内容

上記の教育課程を経て受験資格を得たら、国家資格を受験できます。

理学療法士国家試験の概要は以下のとおりです。

| 国家試験の実施タイミング | 年に一回(2月)に実施 |

| 試験形式・内容 | 五肢択一または五肢択二の選択問題 |

| 【一般問題】 解剖学、生理学、運動学、病理学概論、臨床心理学、リハビリテーション医学(リハビリテーション概論を含む。)、臨床医学大要(人間発達学を含む。)および理学療法 【実地問題】 |

|

| 受験地 | 北海道・宮城県・東京都・愛知県・大阪府・香川県・福岡県・沖縄県 |

理学療法士について知っておきたいこと

ここでは、理学療法士の国家試験の難易度、年収・給料、やりがい、理学療法士に向いている人について解説します。

理学療法士の国家試験の難易度

ここ数年の合格率は以下のように80%程度で推移しており、比較的高い水準を保っていることがわかります。

| 合格率 | うち新卒者 | |

| 第57回 | 79.6% | 88.1% |

| 第58回 | 87.4% | 94.9% |

| 第59回 | 89.2% | 95.2% |

合格率だけを見ると、難易度が低い試験だと考えがちです。

しかし、受験資格を得るためには養成所に入学しなければならず、入学後も3年(または4年)の教育課程にて膨大な知識をしっかりと定着させなければなりません。

難易度が高いといわれる医師国家試験のここ3年の合格率が90%を超えていることからも、理学療法士の国家試験の難易度は決して低くはないことがうかがえます。

理学療法士の年収・給料

令和5年賃金構造基本統計調査によると、理学療法士(作業療法士、言語聴覚士、視能訓練士)の年収・月収は以下のとおりです。

| 平均月収 | 平均年収 | |

| 理学療法士 | 30万円 | 432万円 |

| 医師 | 109万円 | 1436万円 |

| 看護師 | 35万円 | 508万円 |

| 臨床心理技師 | 35万 | 508万円 |

| 栄養士 | 27万円 | 390万円 |

全産業の正社員・正職員の月収平均は33万6,300円であることから、一般的な収入を下回っていることがわかります。

また、医師や看護師など他の医療職と比べても、月収や年収が高いとはいえません。

この背景には、他の医療職と比べ、夜勤があまり生じない職種であることが関係していると考えられます。

逆にいえば、ワークライフバランスをとりやすいともいえるでしょう。

昇給して役職に就いたり、スキルを積んで給与の高い施設・企業へ転職したりすれば、年収アップが期待できます。

理学療法士のやりがい

理学療法士の最大の魅力は、自分の働きかけによって患者さんが回復していく様子をすぐそばで見られることです。

患者さんの状態によっては、回復までに時間を要するケースもあります。

その際、「改善が見られず患者さんに申し訳ない」「自分のリハビリメニューに原因があるのでは」と自分を責める気持ちになることもあるかもしれません。

しかし、患者さんの心身に寄り添い、すぐそばでサポートする理学療法士だからこそ、自分の働きかけによって患者さんが回復する様子を見られたり、感謝の言葉をかけられたときには大きな喜びを感じられるはずです。

理学療法士に向いている人

理学療法士が対応する患者さんは、一人ひとり異なる症状を抱えています。

早期に回復する方から時間を要する方、前向きに取り組んでくれる方からリハビリに消極的な方までさまざまです。

そのため、患者さんと丁寧にコミュニケーションをとり、臨機応変に対応しながら根気強く向き合える人が理学療法士に向いています。

加えて、理学療法士に何より大切なのは「患者さんにより良いリハビリを提供したい」という気持ちのもと、継続して努力できることです。

患者さんを思う気持ちがあれば、日々の努力や経験で必要なスキルが身につき、理学療法士として活躍できるはずです。

理学療法士の資格や仕事内容を詳しく理解しよう

理学療法士は、リハビリ分野のなかでも「立つ・歩く」のような基本的な日常生活動作を支援するプロです。

日常生活動作は、子どもから高齢者まで自立する生活を送る基本となるため、理学療法士は幅広い職場で活躍しています。

今後、高齢化が進むにつれ理学療法士の需要は幅広くなるとの予想もあります。

理学療法士の役割や仕事内容を理解し、「やりがいがある」と感じた人は、ぜひチャレンジしてみてください。